Si la nécessité de se redire sonne comme une évidence pour des pop artistes comme Andy Warhol qui reproduit par ses Campbell’s l’alignement parfait des rayons de supermarché, il en va autrement pour l’artiste dont la fondation Louis Vuitton célèbre le centenaire. Les 130 œuvres de Simon Hantaï qui occupent l’intérieur du très vaste bâtiment aux allures de navire de verre ont toutes été réalisées de la même manière ou presque. Avant de les peindre, l’artiste d’origine hongroise pince ou froisse ses toiles. En résulte une matière picturale striée, balafrée, veineuse. Pourquoi ce besoin de réemployer quasiment toujours la même technique ? Un début de réponse se trouve peut-être dans l’une des salles de l’exposition qui dévoile une facette moins connue de son œuvre : son atelier. On y trouve des toiles peintes mais non-tendues, aussi molles que des étoffes, jetées en drapé les unes sur les autres. Un désordre qu’il n’aurait jamais exposé de son vivant mais qui en dit plus sur lui, laisse deviner un tissu affectif qui courre sous ces peintures faussement géométriques, trompeusement minimalistes.

La peinture de la méthode

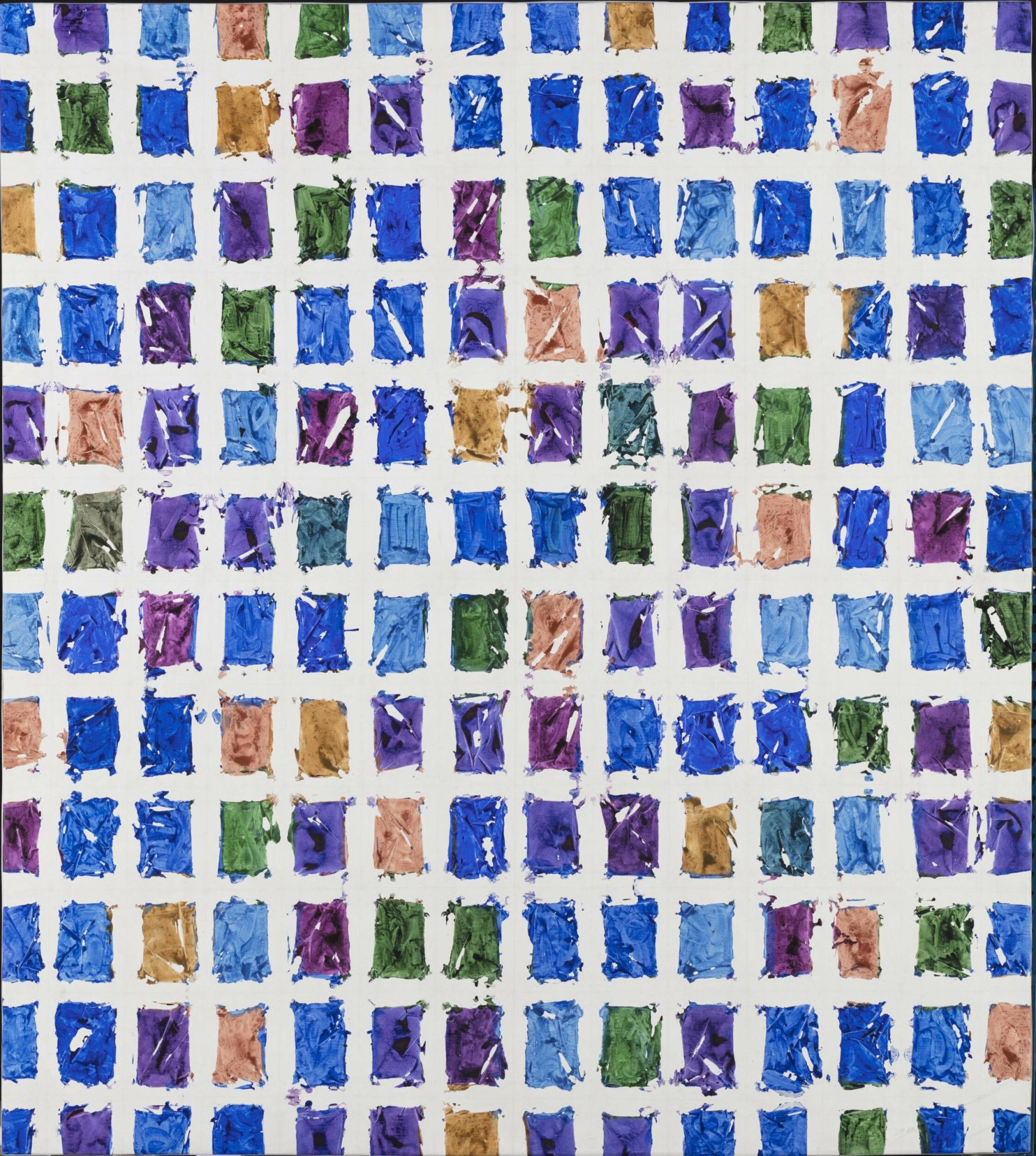

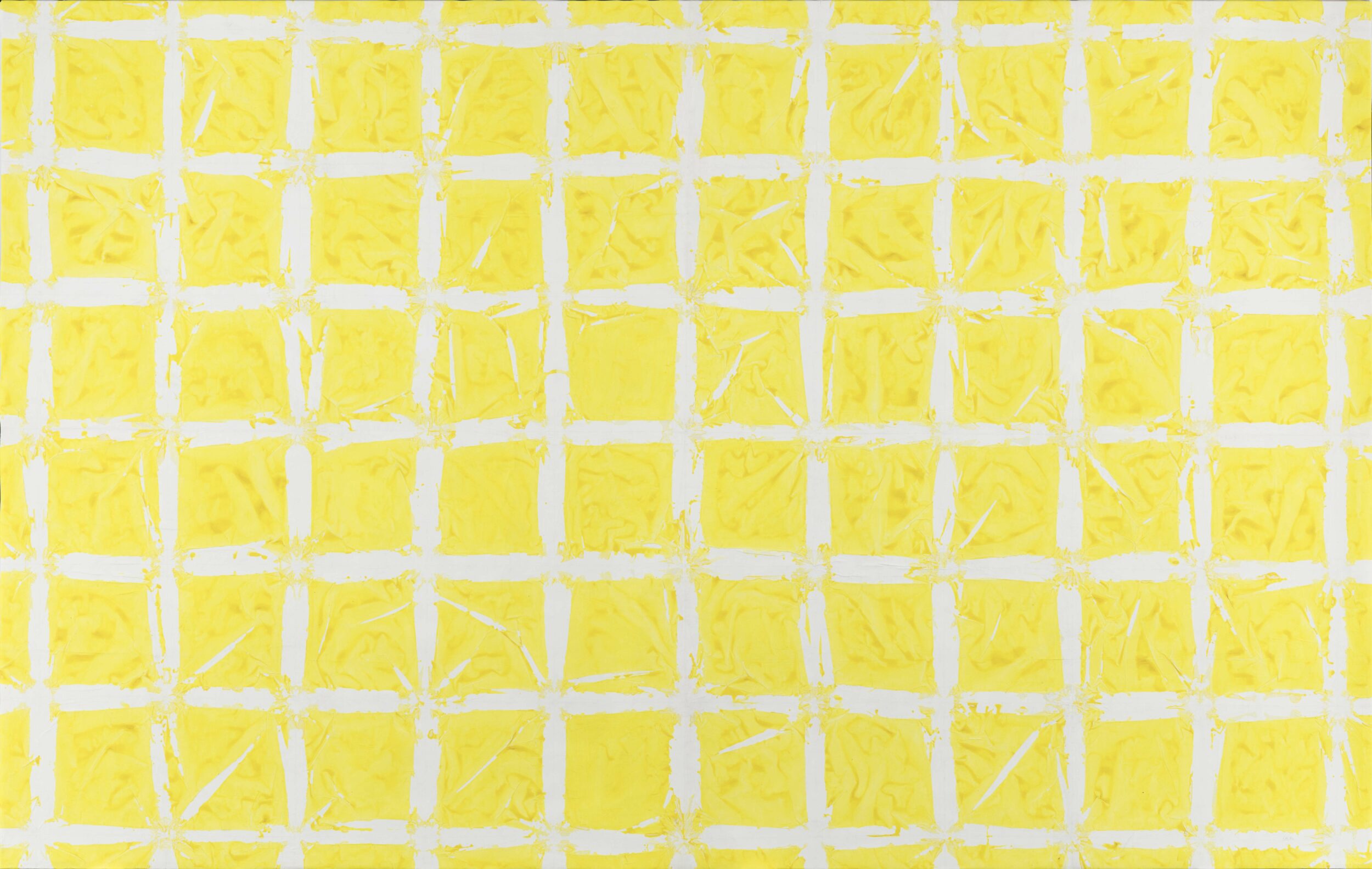

Alors que la peinture perd la plupart de ses contraintes au XXe siècle – pas d’interdits religieux, pas d’obligation de figurer, abandon du chevalet –, Simon Hantaï s’impose un cadre protocolaire très strict qu’il suivra jusqu’à la fin de sa vie. Pour réaliser la série Tabula qui occupe la première salle de l’exposition, il plie des toiles de très grande dimension (9 x 15 mètres), de bord en bord, puis les couvre d’un monochrome, bleu marine, turquoise, jaune citron, rouge brique. Au dépliage, le motif se découvre : une mosaïque irrégulière, où chaque case possède son identité propre, des blancs tranchés, des lignes impeccables. Pour désigner ce processus artistique, il emploie le terme très cartésien de « méthode ». À la différence de son contemporain Jackson Pollock (dont il s’inspire beaucoup) et de son dripping – cette manière très chorégraphique de se servir du pinceau pour éclabousser – la technique de Simon Hantaï s’opère dans la lenteur, la précision et la concentration. Il s’efface derrière son geste consciencieux, se rapprochant du savoir-faire artisanal.

Simon Hantaï, Tabula, 1980, © Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / David Bordes

Simon Hantaï, Tabula, 1980, © Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / David Bordes

Ce qui est fait est à défaire

De 1982 à 1992, Simon Hantaï se retire. Il arrête les expositions à la galerie Jean Fournier, disparaît de la vie publique, déclare qu’il arrête de peindre. Repli du maître du pliage. Silence. Silence qui n’est pas interruption, puisque, pendant cette période, l’artiste révise ses anciennes toiles dans le secret, leur faisant subir tout une série d’expérimentations : trempées dans la colle, découpées, photographiées puis décuplées en sérigraphies. Les motifs continuent de se multiplier, la différence étant que Simon Hantaï ne travaille plus qu’à partir de ses anciennes œuvres. Un autre avait fait ça avant lui, cité plusieurs fois dans ce parcours de l’exposition dédié à la période la plus ancienne de Simon Hantaï : Matisse. En fin de vie, ce dernier travaille ses gouaches au ciseau, un moindre effort lui permettant de « dessiner dans la couleur » comme il le dit lui-même.

Simon Hantaï, Laissée (1981-1994), © Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris, 2022 / David Bordes

Simon Hantaï, Laissée (1981-1994), © Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris, 2022 / David Bordes

Toutes les images disparaîtront

Le portrait de sa mère, une encre d’Henri Michaux, et justement, une photographie des mains de Matisse ; les trois images scotchées les unes au dessus des autres, par dessus une reproduction numérique d’un de ses anciens pliages rendu quasiment transparent – justement nommé Buée. L’installation, proche du collage intime qu’on cacherait dans un journal confidentiel, réalisée en 2004, conclut l’énigme. Faire, défaire, refaire, pourquoi ? Si la méthode est un moyen, que cherche-t-elle à atteindre ? À l’âge de sept ans, Simon Hantaï perd la vue pendant plusieurs mois. Sa mère, Anna Hantaï finira aveugle une partie de son existence. Dans son geste de peintre qui ne se regarde pas faire, dans les couleurs aveuglantes de ses blancs, la présence de cette dernière est permanente. Quand elle meurt en 1982 (l’année où il annonce arrêter), il récupère son tablier (tablier, table, Tabula) le plie, l’enroule, l’emporte. L’exposition se conclut ainsi sur un visage, une figure humaine, image de la finitude. On décèle alors dans cette manie qui semblait infinie, un geste nostalgique, un travail à rebours du temps.

Simon Hantaï, Tabula non dépliée (1976), © Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / David Bordes

Simon Hantaï, Tabula non dépliée (1976), © Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / David Bordes

> Simon Hantaï, l’exposition du centenaire, jusqu’au 29 août à la fondation Louis Vuitton