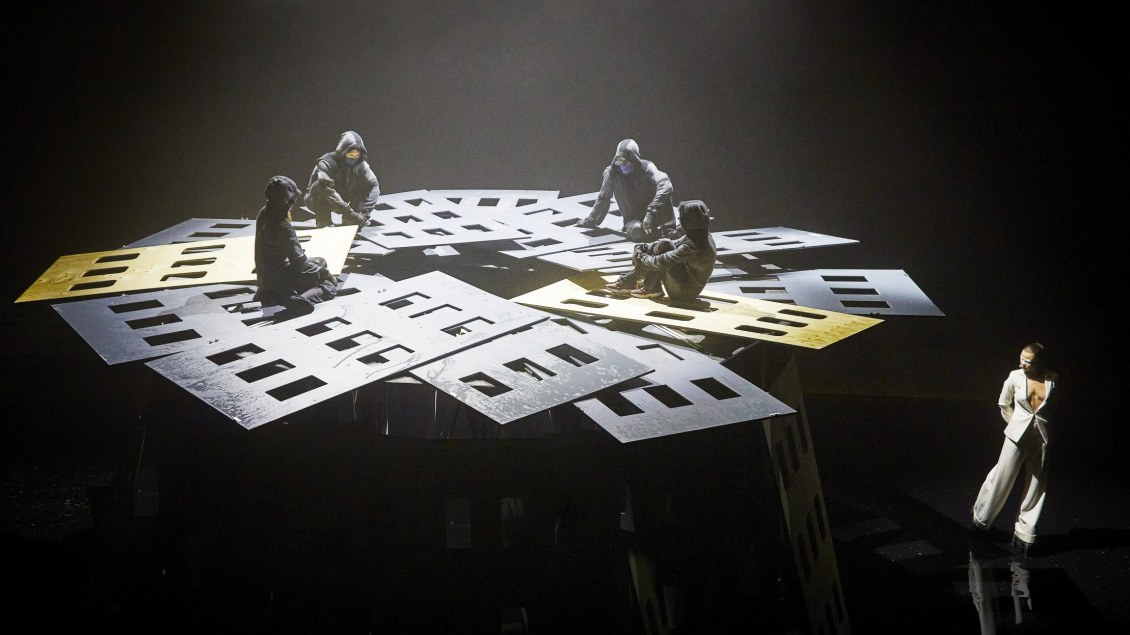

Comme une claque en pleine face, La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) – marathon de trois heures durant lesquelles Phia Ménard et son gang de cinq acrobates érigent leurs constructions – percute fort et vise juste : pile à l’endroit des émotions et de leurs débordements. D’abord, c’est l’histoire d’une déesse punk, mix de Xena La Guerrière et d’Athéna, qui reçoit le kit en carton, non pas d’un meuble mais d’un édifice à monter soi-même. Quelques rouleaux de scotch plus tard, après des échecs et des efforts physiques quasi surhumains, la réplique du Parthénon grec est sur pied. Mais, dans une vision apocalyptique, des trombes d’eau s’abattent sur le plateau. Sur les ruines de Maison Mère s’ouvre alors Temple Père. De sa voix cristalline et ses sons gutturaux, la danseuse et chanteuse Inga Huld Hákonardóttir, grande prêtresse en costar blanc, gouverne une équipe de silhouettes capuchonnées occupée à dresser – sans jamais se révolter – une tour qui tutoie le plafond du théâtre. Dans La rencontre interdite, enfin, Phia Ménard entièrement nue recouvre le plateau d’un liquide noir d’encre. Intense et immense face à face avec la matière – le carton, l’eau, le bois, les corps – La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) imprime au plus profond de nous ses images les plus sombres, pourtant pas si éloignées de la réalité, celles d’une humanité qui s’effondre ou d’êtres devenus esclaves des machines. Rencontre avec Phia Ménard, conteuse d’histoires vertigineuses.

Lors des premières représentations de votre Trilogie des contes immoraux (pour Europe) à la MC93 à Bobigny, vous avez remplacé au pied levé une interprète malade et ainsi enchainé les trois volets de la création. Comment vous sentez-vous physiquement ?

À 50 ans, je peux dire que c’est un enfer. En le faisant, je me suis rappelée P.P.P., une pièce de 2008 dans laquelle je jonglais avec de la glace : j’en sortais toujours esquintée, avec des bleus partout. Mais là, en plus de la difficulté, je suis obligée d’admettre que c’est une trilogie absolument terrifiante, parce qu’on grimpe très haut ! C’est aussi pour cela que j’ai fait cette création avec des circassiens. Il n’y a qu’eux pour s’embarquer dans quelque chose d’aussi fou. Car hormis la hauteur, ils ont aussi accepté de jouer à visage caché, sans qu’on puisse les reconnaître. C’est particulièrement ingrat, ils n’en tirent aucune gloire. Le second volet, Temple Père est une représentation de la « nécropolitique » dans la définition qu’en donne Achille Mbembe : le patriarcat et le capitalisme ne sont qu’une seule et même entité, prédatrice. On a poussé jusqu’au bout cette vision : j’ai littéralement proposé aux interprètes le rôle d’esclaves qui érigent une tour de Babel sous le joug d’une dominatrice qui jouit en scellant les éléments de la construction.

Lors de la représentation, dans les gradins nous avons ressenti une réelle communauté entre spectateurs et artistes. Cela est assez rare pour être souligné.

Du côté du plateau, on sent une tension et une attention très significative, parce que le public sait que je vais le mettre à l’épreuve. Selon moi, un spectacle qui ne fait pas travailler le spectateur n’est pas un spectacle intéressant. Alors quand je démarre Maison mère, que je fais un premier tour et que je n’entends pas un mot, pas une personne tousser, je sais que tout le monde est prêt à se dire : le rythme est donné, ça va être long, mais on part.

Trois heures de représentation, ce n’est pas rien, surtout dans le domaine du cirque et de la danse. Comment avez-vous appréhendé cette durée ?

Je n’ai jamais eu le désir de faire des pièces longues. J’ai toujours fait des pièces dans des schémas horaires assez classiques ou alors à l’inverse très courtes, comme L’après-midi d’un Foehn. Mais c’est toujours la forme qui provoque le choix de la durée et ici elle ne pouvait pas être autre. La construction demande du temps : il faut rappeler que l’humanité ne s’est pas faite en une fraction de seconde et si on considère la naissance du cosmos, elle se compte en milliards d’années. Dans une société qui va de plus en plus vite et où j’aurais tendance à relire Paul Virilio [urbaniste, penseur de la vitesse - ndlr], j’ai très envie de renouer avec la patience. C’est ce qui nous manque le plus et c’est peut-être ce qui peut nous guérir.

Lorsque vous passez près d’une heure à scotcher un Parthénon de carton dans Maison Mère, il y a aussi beaucoup d’humour et d’autodérision. D’où cela vient-il ?

Le rire survient car tout cela est très désuet. Mais pour ce qui est de l’origine de mes créations, je repars du point de vue l’enfance dans quasiment toutes mes pièces. L’enfant est celui qui prend l’objet, le transforme, en fait un assemblage que l’adulte ne considère pas. Moi finalement, je n’ai gardé que ça : je démarre toujours par un jeu pour donner vie à l’objet. Je m’aperçois que je suis de plus en plus dans une relation quasi animiste et très égalitaire avec l’ensemble des objets, des matières et des éléments de mes spectacles. Ce sont aussi des interprètes.

La science-fiction vous inspire-t-elle ?

Je suis une très grande fan de science-fiction mais pas tellement au travers des livres : je ne suis pas quelqu’un du roman, je suis plus attirée par les essais philosophiques. Under the skin avec Scarlett Johansson, est selon moi l’un des films les plus intéressants que j’ai vu ces dix dernières années dans le sens où il parle de peau, de contact, quand dans notre société, on a tendance à l’effacer. La science-fiction est complètement liée à ma lecture de la société : je perçois notre société comme une sorte d’objet n’ayant aucune réalité, une dystopie très forte. Je suis par ailleurs passionnée par l’espace, c’est quelque chose d’autre qui m’est resté de l’enfance. À l’époque, si on me demandait « Que veux-tu faire comme métier ? », je répondais : cosmonaute ! Mon père adorait observer les étoiles et je me souviens que j’allais chercher dans la bibliothèque le gros livre de Carl Sagan sur le cosmos, je pouvais le regarder pendant des heures, alors que j’étais incapable de comprendre toutes ces choses-là. Venant d’une famille athée, peut-être que cela me permettait d’accéder à une forme de spiritualité et de transcendance. Je pouvais me dire : ok, il n’y a peut-être pas de dieu, mais il y a un cosmos.

Les récits de science-fiction et les épopées galactiques sont peut-être les seuls mythes qui s’écrivent aujourd’hui. Mais vous semblez tout autant traversée par la mythologie.

Le parallèle entre l’Odyssée d’Homère et 2001 l’odyssée de l’espace est tout tracé ! Je suis personnellement complètement empreinte de mythologie, parce que je me considère avant tout comme européenne et sur ce continent, on se construit en permanence en référence aux mythes. Le premier conte, celui dont on nous parle enfant, celui qui est pour moi le plus beau, c’est le voyage d’Ulysse. Autour de moi, je vois que tous les petits commencent par adorer les dinosaures, puis l’Égypte antique, et ensuite les déesses et dieux grecs. Parce que tout cela est tellement fantasque ! Adultes, bien entendu, on ne croit plus à l’histoire d’Athéna qui jaillit de la tête de Zeus, mais on conserve une part de mythe et on continue de se référer à leurs symboles qui sont sous nos yeux constamment. Ce n’est pas un hasard si la façade de l’Assemblée nationale a la forme d’un temple par exemple. Pour cette création, j’ai choisi de construire deux objets de deux époques différentes, mythologiques et bibliques. Le Parthénon et la Tour de Babel sont pour moi les symboles de la naissance du patriarcat : la Tour de Babel c’est ni plus ni moins que l’érection d’une bite ! Concrètement, il s’agit de montrer qui a la plus grosse.

Vos trois contes sont par ailleurs dédiés à Europe, princesse de la Grèce Antique enlevée par Zeus, et non à l’Europe politique. Pourquoi ?

J’ai été élevée dans une famille où les grands-pères n’existaient pas, parce qu’ils étaient tous morts à la guerre. J’ai observé la douleur des veuves et j’ai vu mon propre père être envoyé de force en Algérie. Je me souviens des mots de ma grand-mère qui me disait que les « boches » ou les Américains c’était les mêmes, ils représentaient une seule et même violence. L’Europe a été construite pour éviter la violence de la guerre. On le voit très bien aujourd’hui avec les tensions aux frontières de l’Union Européenne [en Pologne et Biélorussie - ndlr], où lorsque la Russie tente d’envahir l’Ukraine. Je me suis donc dit que la seule manière de se sauver, encore aujourd’hui, c’est de croire en l’Europe. Mais je lui retire son « l’» parce que selon moi nous pensons à l’Europe comme on pense à « l’Autre » : d’abord avec méfiance et distance. Alors qu’on nous véhicule sans cesse le mythe d’une société qui doit être dans la paix. J’ai choisi Europe, comme un prénom qu’on pourrait toutes et tous porter, et pour se demander : on en est où avec ces symboles ?

« No futur » est un slogan qui vous a portée pour cette création. La mouvance punk vous intéresse-t-elle en termes de musique, de posture ?

J’aime le sens que lui a donné Patti Smith, celui d’une poésie. Mais disons que le punk m’a réellement touchée a posteriori. À la fin des années 80, j’étais jeune adolescente, je voyais bien qu’il y avait quelque chose qui se produisait mais je ne comprenais pas du tout le sens de ce mouvement. Aujourd’hui, je peux le dire : les punks sont apparus sous Margaret Thatcher qui a mis en place la forme d’ultralibéralisme la plus sauvage, avec son fameux « there is no alternative ». Eux, les punks, se sont construits par réaction : « non, on n’en veut pas ». Je pense qu’ils ont été les plus grands penseurs de cette époque-là et les premiers à dire : on va droit dans le mur.

Contes immoraux c’est aussi le nom d’un film érotique de Walerian Borowczyk qui met en scène le libertinage au travers des siècles. Cela a été une référence pour vous ?

Cette référence existe, mais en empruntant ce titre j’avais surtout très envie de marquer le fait que ce qui est intéressant, dans les contes, c’est leur immoralité. Les contes qui m’ont inspirée, ceux des frères Grimm, sont complètement sauvages, gores, car ils ont, à l’origine, été écrits pour faire peur. Aujourd’hui, Walt Disney a pris possession des contes, qui sont devenus absolument sages, polis, moraux, avec une fin où « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». La morale nous est vendue en permanence, à l’école, à la télévision ou dans les discours politiques. Le théâtre, au contraire, est un endroit où on peut questionner notre immoralité. Et c’est elle qui nous permet de grandir et de continuer à réfléchir.

Qu’est-ce que cela produit sur le corps de baigner dans l’eau qui couvre le plateau, de manipuler les 200 kg de carton de Maison mère et les panneaux de bois de Temple Père ? Plus largement, comment pensez-vous l’engagement physique au théâtre ?

Souvent, je dis aux étudiants ou aux personnes qui travaillent sur la scène, que la distance que nous avons en tant que performeurs avec la société est essentielle. Sur scène, vous pouvez tuer votre mère, vous pouvez vous mettre nue et n’être qu’un corps, vous pouvez faire des actes absolument immondes, parce que vous questionnez toutes ces choses-là. L’artiste est quelqu’un qui travaille suffisamment son corps et son mental pour subir cette performance. Il accepte que son corps prenne sa part : cela fait partie de son contrat de savoir prêter son corps aux spectateurs pour qu’ils puissent vivre une expérience. La société morale fait qu’aujourd’hui on n’éprouve que très peu notre corps, on nous surprotège. En comparaison avec l’expérience d’un corps qui vit dans le froid au cercle polaire arctique ou celui d’un indien Yanomami au Brésil qui habite un milieu humide et dans des relations avec des animaux que nous considérons très dangereuses, nous vivons dans du papier bulle. Ce que nous faisons sur le plateau n’est pas complètement dingue, nous éprouvons la vie. Patti Smith, dans un documentaire Arte, disait quelque chose qui résonne beaucoup avec cela : « être sur scène exige tant d’énergie physique, intellectuelle, morale, toutes les énergies en unes, vous vous dépensez tellement, que l’idée de préserver sa vie pour plus tard me semble n’avoir aucun sens. Ça m’a complètement débarrassée de la peur de mourir ». Nous artistes qui prenons des risques sur la scène sommes justement là pour vous rappeler que vous n’allez pas mourir. Pas tout de suite.

Vos contes immoraux peuvent être lus comme une critique virulente de la surconsommation dans Maison Mère ou de soumission au régime ultralibéral dans Temple Père dont le texte chanté se réfère, entre autres, à La Machine est ton seigneur et ton maître, un ouvrage collectif sur les systèmes d’exploitation des usines Foxconn à Shenzhen, où sont fabriqués les produits Apple, Sony, Microsoft, Google etc. La dernière partie de votre trilogie, La rencontre interdite, est-elle une résolution ?

Je milite pour retrouver le corps. C’est peut-être ce que raconte La rencontre interdite : le corps s’expose et ce n’est plus qu’un corps, qu’une matière. Au moment où je vais m’allonger dans cette eau sombre et que je porte quelques derniers regards au public, chacun pourra y voir ce qu’il veut, de l’émotion ou du dégoût, une Ophélia ou en même temps toutes les marées noires. Au fond, je me demande : après tout ça, qu’est-ce qu’il reste ? Il reste ce bref instant où on retrouve notre humanité. J’appelle ce surgissement de mes vœux.

Propos recueillis par Léa Poiré

Crédits photos : Christophe Raynaud de Lage

> La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) de Phia Ménard a été présenté du 8 au 12 janvier à la MC93 ; les 28 et 29 janvier au Tandem Douai ; les 4 et 5 février à DeSingle, Anvers ; les 4 et 5 mars au Théâtre Quintaou, Anglet avec la scène nationale de Bayonne ; les 18 et 19 mars au Malraux, Chambéry ; les 24 et 25 mars à l’Espal/Les Quinconces, le Mans ; les 30 et 31 mars au Grand R, la Roche-sur-Yon ; du 28 au 30 avril puis du 3 au 5 mai au Théâtre National de Bretagne, Rennes

Lire aussi

-

Chargement...