Le week-end, ils simulent l’exfiltration d’un otage dans une bergerie abandonnée, et en rentrant, ils changent la serrure de leur garage. Des centaines de milliers de Français « se préparent ». À quoi exactement ? À viser juste et courir vite. Selon eux, ce n’est pas l’État qui nous protégera des « hordes ensauvagées ». Dérive sécuritaire dans la survie, sans carte vitale ni PQ.

« J’ai toujours suivi l’actualité internationale avec beaucoup d’attention. J’ai même travaillé 18 ans dans un très gros média, mais je ne me disais pas : il faut SE PRÉPARER. Maintenant, c’est presque mon obsession », écrit un homme déçu d’être incompris par son policier de fils. « À mon sens, le monde s’est coupé en deux : les éveillés et les autres… », lui répond un internaute compatissant. Dans les fils de discussion des groupes survivalistes français, l’attaque du Hamas contre l'occupation israélienne et la tempête Ciaran arrivent en tête des sujets qui remettent une pièce dans la machine. Cela ne fait aucun doute : « le système va se casser la gueule ». Alors il faut apprendre à survivre dès maintenant : se nourrir, s’abriter, se soigner, se défendre. Le Covid et le confinement, les ruptures de stock et le pass sanitaire : pour beaucoup de Français, la pandémie a été le déclic. Puis l’invasion de l’Ukraine a réveillé le spectre de la menace nucléaire. Avec les révoltes qui ont suivi le meurtre de Nahel, voilà le bon vieux « ennemi intérieur » qui ressurgit. C’est ce que laisse entendre Marie, jeune maman : « En tant qu’enseignante, je vois au quotidien à quel point le savoir-vivre de base et le goût de l’effort se perdent. Si bien que je m’attends au pire en cas d’effondrement. » C’est aussi le cas de Pierre et de sa femme qui viennent d’investir dans deux aérosols incapacitants et comptent « monter en gamme » dans leur arsenal. « Notre voisin de palier, une pure racaille qui, de look, aurait très bien pu faire figurant dans La Haine, nous a agressés deux fois, avec effusion de sang. Mais il est protégé. Par qui ? Pourquoi ? Ni le parquet, ni la Gendarmerie Nationale, ni la Mairie, ni son psy, ni la conciliatrice judiciaire ne se sont occupés de nous, alors que nous sommes deux retraités qui ne désirons que la paix et la tranquillité. Je n’ose imaginer un individu pareil en temps de crise grave. » Ces hommes et ces femmes sont banquiers, commerciaux, maraîchers, infirmiers, retraités ou encore au chômage. Ils et elles vivent à Paris ou isolé dans le Queyras, en périphérie d’Avignon, parfois à la rue. Tous sont inquiets : et si l’État n’assurait plus notre protection ? Oubliez le cliché médiatique du loup solitaire armé jusqu’aux dents, qui attend l’apocalypse dans un bunker rempli de bouffe lyophilisée. Ces « citoyens prévoyants », comme ils aiment à se définir, composent une constellation aux contours idéologiques, sociaux et culturels flous. Ils seraient entre 100 000 et 150 000 Français à se revendiquer survivalistes. Encore davantage à mettre en doute la toute-puissance publique et à se laisser séduire par le « mode survie ». Leur rapport ambigu à l’État, tantôt jugé « trop laxiste », tantôt vécu comme castrateur, constitue un fil d’Ariane dans cette nébuleuse opaque.

UN REVOLVER JUSQUE DANS MA BAIGNOIRE

Portefeuille, téléphone, lampe Tiki, couteau suisse, Glock – son « pistolet fétiche ». Chaque soir, Alain* laisse son « EDC fond de poche » sur sa table de nuit. EDC pour « every day carry », le minimum d’objets qu’un individu « prévoyant » se doit de porter en permanence. Du bon sens à la manie des armes et de la « résilience » à l’obsession de l’autodéfense, il n’y a souvent qu’un pas. Dans le groupe Facebook « Survivalisme francophone », on s’échange des conseils à tout va : comment savoir si des œufs sont périmés ou si telle plante sauvage est comestible ? Comment faire du savon artisanal, un abri ou un fusil sur mesure ? Est-ce que tel gilet pare-balles est efficace contre les attaques au couteau ? Pas mal ce tank équipé de caméras de surveillance maquillé en camping-car, non ? Certains se lancent des défis : faire un sac d’évacuation en un temps record ou jouer au SDF pendant 30 jours, avec 30 euros et un couteau. D’autres proposent des cas pratiques, plans à l’appui : « Voilà votre maison. Un groupe de cambrioleurs défonce votre porte. Vous faites quoi ? » « Tu verrouilles préalablement les portes pour gagner du temps, plus appel aux FDO [comprendre : forces de l’ordre – ndlr]… Sinon tu te places dans le coin supérieur droit du salon afin de shooter tout ce qui passe », propose Max*. « Ben là, si tu leur tires dessus, c’est cuit pour toi. N’oublions pas : on est en France. Je parle en connaissance de cause, situation vécue », enchaîne Paul*, qui habite une cabane isolée dans les Hautes-Alpes et prône la libéralisation du port d’armes. Et de débattre enfin très sérieusement sur la jurisprudence applicable : homicide ou légitime défense ?

|  |

MON FRIC ET MON COUTEAU

Immanquablement, les angoisses de Monsieur Tout-le-monde irriguent un business en expansion, prémâché par les blockbusters apocalyptiques et les téléréalités de type Man versus Wild et Koh-Lanta. Les stages de survie ont la cote auprès d’un public large, de la petite famille bourgeoise au paramilitaire en passant par le sportif outdoor. Decathlon propose désormais ses propres programmes. Le « survivalisme » se vend comme une solution pragmatique à n’importe quel type de problème. « Chez nous, il n’est pas question de scénario apocalyptique à la Walking Dead, avertit Bertrand* en accueillant ses quatre stagiaires à l’orée d’une forêt gardoise. On intervient sur des problèmes concrets, de type si on se perd en nature, on fait comment pour satisfaire nos besoins essentiels avec un couteau, une cordelette et une boussole ? » Plutôt Macgyver que Rambo. L’air rigolard, Raymond*, un retraité de la police venu avec son fils – un plombier passionné de trek –, pousse le vice : « J’ai amené du PQ, c’était pas marqué dans la liste mais je me suis dit que ça pourrait être utile. » Le moniteur, silhouette fluette griffée Quechua, rebondit : « On a bien vu pendant le Covid que les gens deviennent fous par peur de la pénurie. La survie, c’est justement pouvoir se passer de PQ. » Les présentations virent aux discussions de comptoir : oui les attentats, oui la violence de la société, oui les médias qui en rajoutent, oui ça fait peur. C’est justement ce brouhaha que le stagiaire le plus débrouillard aspire à fuir. Et puis, habiter en ville aujourd’hui, « financièrement, c’est compliqué ». Cet ébéniste de 23 ans s’est coupé de tous les réseaux sociaux, part régulièrement s’isoler dans les bois, fait de l’airsoft et apprend la chasse à l’arc. Un jour, il partira vivre dans le wild scandinave, sur les traces de lointains ancêtres. Ces hommes rêvent d’aventure, de déconnexion et de dépassement de soi, tout en pestant gentiment contre « la culture de l’assistanat en France » et l’omniprésence de la réglementation. Ils ont passé deux jours, le nez vers le sol, à traquer les plantes comestibles et les sauterelles, pêcher des écrevisses et faire du feu avec une corde et un bout de bois. Résultat : ils ont eu faim et froid. Le moniteur rit un peu jaune : de plus en plus de clients ne cherchent qu’à se payer un « week-end insolite ».

« Pendant 3 heures, dans une salle polyvalente entre un sushi et un coiffeur, c'était “100 façons de tuer silencieusement”. »

D’autres entreprises – dont les noms usent jusqu’à la corde les thèmes du « warrior » et de « l’extrême » – inoculent plus directement une culture militaire aux civils. Dans le milieu, on les appelle les « kakis ». Vétérans de l’armée pour la plupart, ils proposent contre plusieurs centaines d’euros des immersions de 3 à 7 jours dans une « situation de rupture de la normalité ». Un scénario simule une catastrophe industrielle. Il s’agit de se déplacer discrètement, en groupe et de nuit, en pleine montagne entre deux points « secure » – ce que tout citoyen « responsable » devrait être capable de faire. D’autres mettent en scène une « neutralisation d’un camp de terroriste » ou une « libération d’otage ». Un stage de « survie urbaine » annonce : « Une évacuation d’urgence part en vrille, ou bien, vous ne supportez plus le camp de réfugiés. Vous avez entendu parler d’un groupe qui parvient à survivre seul sans autorité, vous décidez donc de rejoindre ce groupe. » Ces immersions spectaculaires où il s’agit de « pousser physiquement et mentalement un individu dans ses retranchements » – comme le vante un stage commando – banaliseraient presque le service militaire volontaire concocté par le ministère des Armées.

|  |

PARABELLUM TREMENS

Des « formations » officieuses se multiplient aussi et recrutent sur les réseaux ou par bouche-à-oreille. Mère de famille adepte des grandes randonnées, Natalie* a rejoint l’un de ces groupes informels, histoire de « savoir quoi faire en cas de pépin » lors d’une sortie plein air. Depuis, elle est considérée comme un « membre alpha de la meute » et partage régulièrement ses prouesses au club de tir sur la page Facebook du groupe. Les fondateurs de celui-ci – un couple de militaires maîtres-chiens toujours en rangers, treillis et cagoule de camouflage – ont l’habitude de se filmer, fusil d’assaut au poing, en train de pénétrer dans une ruine en mode close-quarters battle, précédés par des malinois quasi téléguidés. Entre deux vidéos, ils publient des articles expliquant notamment comment fabriquer une tenue de protection contre une explosion nucléaire. Les week-ends à 40 euros que le groupe organise commencent toujours par un « 3P » (Pain, pâté, pinard). « Nous n’imaginions pas ce que nos amis nous avaient préparé, relate l’un des membres, aux anges. Des ruptures de normalité qui s’enchaînent du samedi soir au dimanche matin. Pas d’eau, pas de nourriture, la fuite en forêt dans la nuit, le combat à la fin. Là, faut sortir les poings, les pieds et ce qu’il vous reste comme jus et frapper sur tout ce que vous pouvez pour vous échapper. Et quand vous pensez que l’exercice est fini, qu’on va vous apporter les croissants… ben non, il y a une vieille bouteille en plastique remplie d’eau toute noire, il faut la filtrer, l’épurer avec le feu avant de pouvoir la boire. » Quand la « réalité » les rattrape – en l’occurrence les attaques du Hamas contre l'occupation israélienne –, les chefs de meute jouent aux généraux, forts de leur expertise militaire, avec un code couleur et une échelle du risque de leur cru : « Au vu de l’actualité, plusieurs d’entre vous s’inquiètent de la situation sécuritaire du pays. Si A. et moi-même ne sommes pas dans le “orange”, il n’y a aucune raison que vous passiez au “rouge”. »

Aucune réglementation ne régit cette pratique : n’importe qui peut s’improviser instructeur et lancer sa boîte – même être moniteur de planche à voile requiert une qualification. L’État tolère, malgré les ratés. En 2020, un jeune homme est mort intoxiqué au cours d’un stage de survie organisé par un ancien militaire dans le Morbihan. La même année, un homme qui se revendique du survivalisme assassine trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Après quatre ans d’enquête dans le milieu, Mathieu Burgalassi alerte en vain les responsables politiques, jusqu’au ministère de la Jeunesse et des Sports, sur les dérives de cette mouvance. L’anthropologue parle en connaissance de cause : il y a lui-même trempé après avoir été passé à tabac et laissé pour mort dans une ruelle de Lyon, lorsqu’il était étudiant. Pour surmonter son traumatisme, il s’inscrit à des cours de krav-maga. L’entraîneur, un survivaliste pur et dur, l’invite à une initiation. « Et là, pendant 3 heures, dans une salle polyvalente coincée entre un sushi et un coiffeur, on a appris à étrangler et à égorger des gens. C’était “100 façons de tuer quelqu’un silencieusement”, pas du tout en légitime défense. Alors qu’on m’avait vendu une pratique pacifiste, en 5 minutes de stage je me suis retrouvé à la guerre. » Le chercheur impute au gouvernement la responsabilité de ce phénomène, bien plus qu’à un business malsain qui exploite la vulnérabilité des gens. En dégainant systématiquement les cartes d’« ensauvagement » et de « séparatisme » pour justifier ses réformes sécuritaires, « l’État est en train de fabriquer des milliers de personnes qui se préparent à tuer. Ces gens ne considèrent pas que la démocratie néolibérale est un problème en soi. Leur discours est construit par ce que l’on entend partout à heure de grande écoute : si l’État s’effondre, on va venir les assassiner. » Mathieu Burgalassi insiste : ce n’est pas la cause de l’effondrement qui préoccupe les survivalistes mais ses conséquences premières. En bref, peu importe la raison, il s’agit d’abord d’apprendre à viser.

PURGER LE SURVIVALISME À LA RACINE

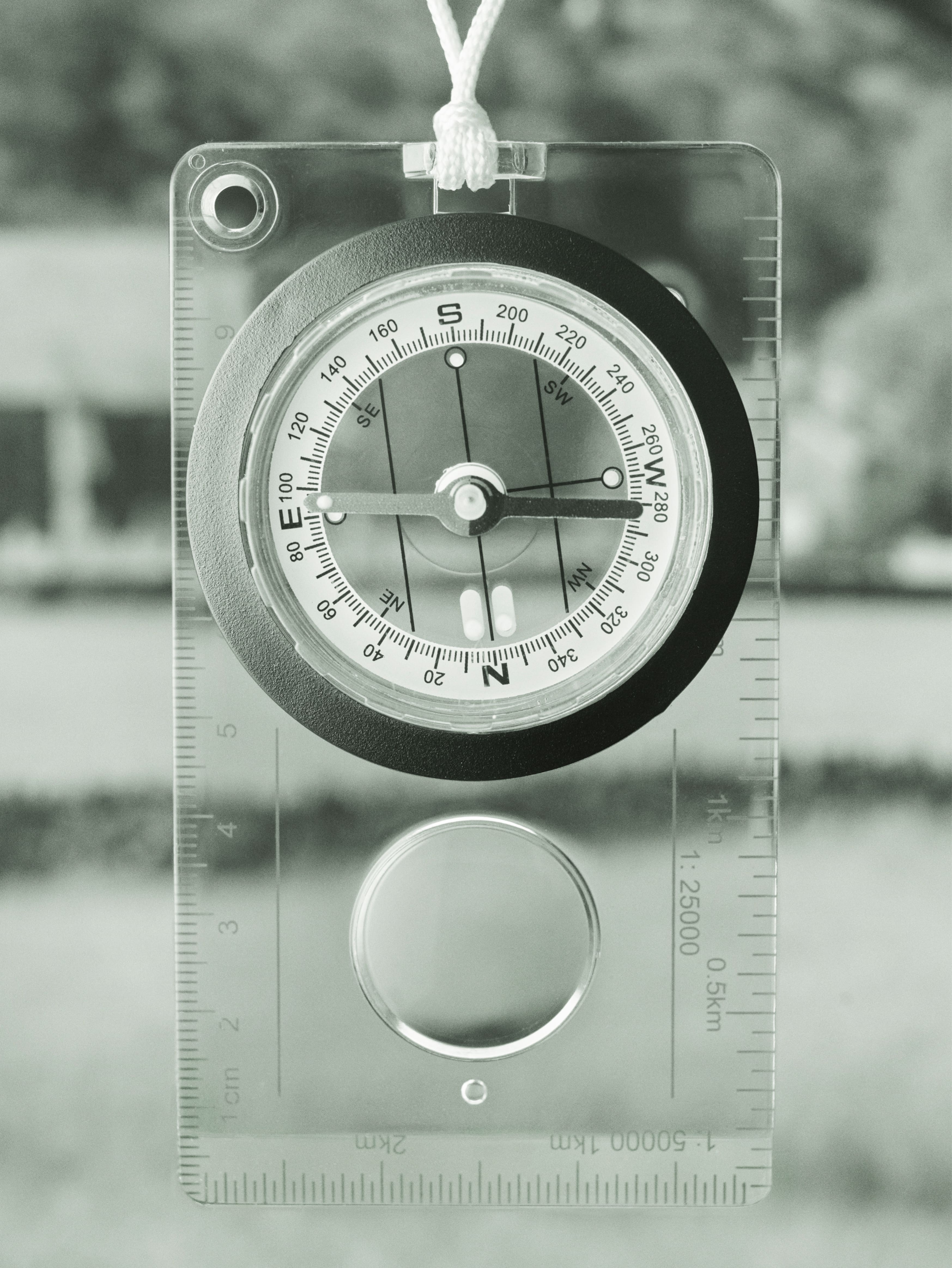

« Il faut récupérer ce que j’appelle “la souveraineté existentielle”, explique doctement Joël Schuermans, rédacteur en chef du magazine Survival et figure de la survie en France. Pour le dire vulgairement, c’est la capacité à se démerder quand celui qui te dit – à savoir l’État – “Je m’occupe de tout, t’inquiète, vis, consomme, reste tranquillement chez toi, paie tes impôts, va bosser” n’arrive plus à tenir ses promesses. » Le survivalisme ne serait ni plus ni moins qu’une manière pragmatique de « lire le réel ». Cet ex-commando parachutiste, reconverti dans le médical, se fie à sa longue expérience en « zones hostiles » : une société peut très vite sombrer dans le chaos. « La majorité des personnes dans le monde survivent déjà dans des contextes dégradés. » Pour lui, les périodes d’accalmie seraient l’exception qui confirme la règle sur l’échiquier géopolitique : « Du jour au lendemain tout peut s’enrhumer. Aujourd’hui, avec Google Maps par exemple, qui est encore à même de lire une carte ? Cette technologie reste aux mains de militaires américains, et les États-Unis n’ont pas d’amis, que des intérêts. Ça ne fait pas de moi quelqu’un de parano. Il faut se réapproprier certains savoirs. » Pêle-mêle : « dépecer un lapin, faire des conserves, utiliser un flingue ou une tronçonneuse, faire un stock de médicaments ».

Sans les nier, Joël Schuermans ne s’appesantit pas sur les racines fascistes du survivalisme. Une mouvance née aux États-Unis pendant la guerre froide, théorisée par un néonazi et importée en Europe à la faveur des attentats du 11 septembre 2001 par des personnalités qui prônent l’épuration raciale. Mais cette sociologie ne tient plus la route, selon lui. Les risques évoluent : la « menace afghane et saoudienne » dissipée, c’est le changement climatique et la conscience de l’épuisement des ressources qui ont pris le relais. Les profils se diversifieraient : « On va pas se mentir, bien sûr qu’il existe une grosse minorité de gars qui s’entraînent en prévision d’une guerre civile – on ne peut pas non plus s’étonner que ça existe quand on voit les images des émeutes. » Mais ce seraient en majorité « des citoyens de base, qui font leur job et essaient d’élever leurs gosses » qui viendraient grossir actuellement les rangs du survivalisme. Le professionnel considère même que le ministère de l’Intérieur « est le premier survivaliste de France », à lire les directives qu’il donne aux citoyens pour se préparer à une situation d’urgence sur son site officiel.

50 NUANCES LIBERTAIRES

« Cette croyance qu’en cas de crise, les gens deviendraient cinglés et tireraient dans tous les sens à la Mad Max » met l’instructeur de survie David Wise mal à l’aise. « La réalité c’est plutôt l’inverse : quand il y a de gros problèmes – incendie, séisme ou catastrophe industrielle –, ils se serrent les coudes instinctivement. Le survivalisme, c’est un mot en “-isme”, une idéologie aux contours hyper flous, ce qui me déplaît profondément. » Cet anthropologue de formation préfère se définir comme un « survivologue » : « une approche rationnelle, quasi-scientifique, qui vise à comprendre comment les organismes s’adaptent au changement pour ne pas mourir. » Trouver de l’eau, lire une carte, faire du feu ou comprendre comment circule la chaleur pour éviter l’hypothermie sont des savoirs de base avec lesquels tous ses compatriotes québécois grandissent. Installé depuis plus de vingt ans dans l’Hexagone, il y est parmi les premiers à proposer des formations à la survie. Ce gaillard au crâne rasé et à la barbe touffue se souvient d’un échange cocasse entre ses amis « babos altermondialistes » et des soldats du centre national d’entraînement commandos autour du feu sur les points communs entre le cirque et l’escalade. « En France, où le service public existe depuis longtemps, il y a une confusion sur la notion d’autonomie. Le système politique est centralisé depuis l’Empire romain. Cette histoire induit un rapport particulier à l’État. En gros, si t’es de gauche, tu attends les secours bien sagement. Si tu sais faire un pansement compressible et te défendre, tu es de droite. Moi, j’appelle cette prise de responsabilité “l’autonomie solidaire”. » Et de lâcher dans un rire gouailleur : « Mes potes de gauche me traitent d’anarchiste de droite ! »

Dépenser son argent dans des stages brandés « survie » ou passer ses week-ends à jouer au militaire : Boris n’en voit absolument pas l’intérêt. Lui est autodidacte. Cet électricien d’une trentaine d’années se dit survivaliste mais ne veut pas faire partie des idiots utiles. Pas question de donner du crédit « aux discours aberrants de Darmanin et tous ces enfoirés qui, comme Sarko, fondent leur projet politique en tapant sur les immigrés et nous prennent pour des cons ». Encore moins d’engraisser un « système libéral qui n’a fait que dégrader l’état du monde et détruire les cultures locales ». « Je vois le survivalisme comme une manière de garder une connexion avec la nature et des valeurs humaines, malgré le monde dans lequel on est obligés de vivre. Dès que tu nais, on te colle un numéro de sécu sans que t’aies rien demandé. T’es obligé d’avoir un compte bancaire, de travailler ou d’être inscrit à Pôle Emploi. Même si tu rejettes cette société, t’as pas le choix, tu la subis, t’es dépendant de tout. » Survivaliste, ce descendant d’agriculteurs immigrés de Pologne d’un côté et du Laos de l’autre l’est par héritage familial : « Jusqu’au milieu des années 1960, les gens vivaient de manière plus ou moins autonome dans les campagnes. » Nul besoin était alors de qualifier cette « norme ». C’est aussi, pour cet ancien punk, une manière moins lookée et plus pragmatique de vivre son libertarisme : « C’est basé sur le respect et l’autogestion. Celle-ci n’est pas applicable à l’échelle d’un État, mais je crois que ça peut fonctionner au sein d’un groupement de communautés. » En attendant de s’extirper de la « fourmilière francilienne », il cultive un potager en permaculture dans son village de Seine-et-Marne. Il rêve d’un terrain en Bretagne ou en Aveyron – terres de luttes – où il pourrait vivre dans une relative autonomie alimentaire et faire groupe. « Le survivalisme est un mode de vie décroissant qui doit être partagé. » La ZAD, meilleur stage de survie ?

Texte : Oriane Hidalgo-Laurier

Photographie : Jean-Marie Binet, pour Mouvement

Lire aussi

-

Chargement...