Il fait très chaud début juin à Montréal. Les parcs et les berges du fleuve Saint-Laurent sont pris d’assaut. Les salles de spectacle aussi : le Festival TransAmériques (FTA), évènement de référence pour la création contemporaine en Amérique du Nord, fait encore salle comble. Depuis 1985, le FTA propose une programmation de théâtre et de danse qui favorise les échange internationaux – cette année, Montréal accueille des artistes venu·es du Liban, de Côte d’Ivoire et de Colombie notamment. Une programmation ambitieuse et engagée qui fait la part belle aux pensées décoloniales et à l’écologie. En face, le public est jeune et massif. Le FTA partage son quartier général avec les étudiant·es de l’UQAM qui occupent une partie du campus en soutien avec la Palestine : deux soirs par semaines, on monte le son et deux univers se croisent.

Voix ancestrales, nouvelles oreilles

À l’image du spectacle Carte noire nommée désir, un exercice de réappropriation orchestré par l’artiste montreuilloise Rébecca Chaillon, la mouture 2024 du festival passe le micro aux perspectives queer, autochtones, non-blanches et non-binaires. Au Canada, peut-être plus qu’ailleurs, on est conscient que ces voix historiquement marginalisées ne sont pas « nouvelles » : « avant la colonisation, ces terres accueillaient déjà des récits, des représentations et des gestes sacrés », écrivent les programmateurices. Comme dans la majorité des institutions culturelles montréalaises, chaque représentation est précédée d’une déclaration de reconnaissance : le territoire sur lequel nous évoluons est non-cédé. Dès lors, plutôt que de supputer d’hypothétiques nouvelles voix, il s’agit de tendre de nouvelles oreilles aux récits préexistants. Dans Nigamon/Tunai, l’artiste multidisciplinaire d’origine anichinabée et française Émilie Monnet et la performeuse Waira Nina, leader politique pour la nation Inga, substituent au rituel séculaire du théâtre – quatrième mur, dispositif frontal – un cérémonial plus inclusif : le public est assis sur des tabourets individuels au ras du sol, entre des arbres en pot et des mares peu profondes. Les performeuses circulent et actionnent des instruments analogiques qui font chanter l’eau, les feuilles, les pierres, et font vibrer le corps du spectateur. La création lumière donne corps à la moiteur des forêts amazoniennes, fournit de l’épaisseur à l’eau, matière changeante, apaisement ou orage. Théâtre des sens.

Dans la logique de rénover la qualité d’écoute de leurs audiences, de nombreuses propositions privilégient des dispositifs immersifs, à jauge réduite, tendance polyphonique. Survival Technologies du collectif PME-ART s’organise en cercles concentriques : au centre, autour d’une estrade circulaire qui simule une place de village, un groupe de personnes afrodescendantes, jeunes et vieilles, entament des danses au rythme d’un tambour. Perché sur de hauts sièges, le public forme le deuxième anneau. L’espace scénique est bouclé par de longues toiles ondulantes en aluminium qui descendent du plafond. Progressivement, le tambour est destitué par une console électronique dysfonctionnelle et la toile vierge devient l’espace de projections dystopiques et glitchées. Danseuses et danseurs se réinventent sous de nouveaux atours, dans un futur qu’on devine proche, par une intelligence artificielle qu’on devine biaisée. Ici se dresse un continuum évident entre les colonisations du passé et la confiscation des imaginaires du futur par des logiciels propriétaires.

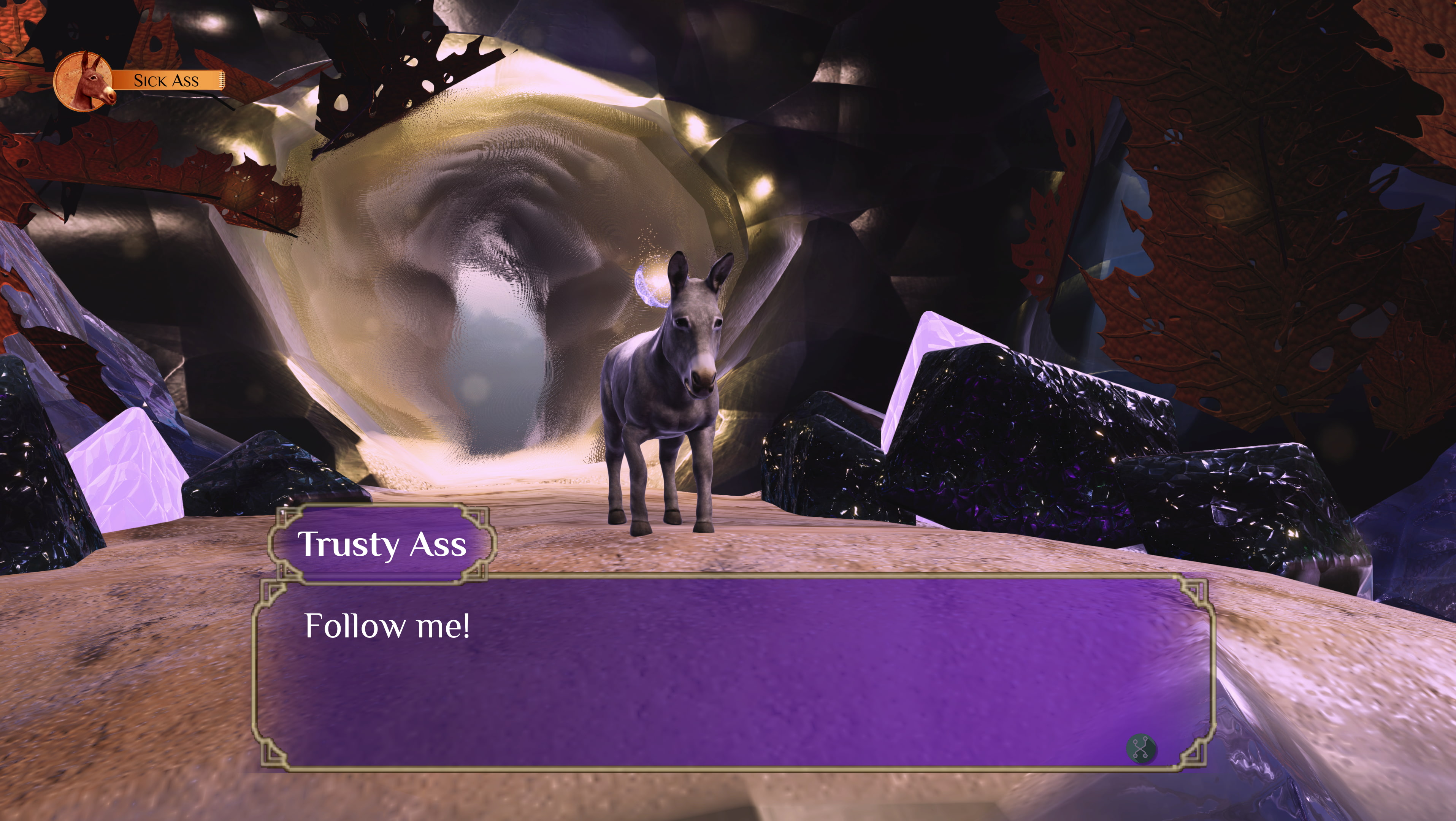

"asses.masses" de Blenkarn & Lim © DR

"asses.masses" de Blenkarn & Lim © DR

L’homme est un âne pour l’homme

La programmation partage une préoccupation technologique qui oscille entre angoisse et optimisme. Pas de dystopies cependant : ces interrogations sur nos devenirs possibles se manifestent par des dispositifs rétrofuturistes, des artefacts rassurants, qui désactivent le potentiel d’anxiété habituellement attaché à ce genre de conversations. Ces dispositifs ne sont pas neutres, ne se fondent pas dans le paysage, au contraire des technologies qui structurent notre quotidien. Ils persistent à demeurer étranges et c’est comme ça qu’on les remarque. Dans The Cloud d’Atom Cianfarani et Alexis O’Hara – juste après la pandémie, un couple de cinquantenaires cloitré à la maison s’envoie des vidéos de chats tout en lisant des essais sur la nuisance des data centers –, les nouvelles du futur arrivent par l’entremise d’une télé cathodique et d’un magnétoscope. Dans asses.masses de Patrick Blenkarn et Milton Lim, l’espace scénique est occupé par un jeu vidéo qui reproduit fidèlement l’esthétique des premiers volets de Pokémon sur Game Boy. Dans ce jeu, nous sommes des ânes et nous avons perdu notre travail à la ferme au profit des machines. Nous devons organiser la lutte afin d’être réembauchés – mais est-ce qu’on a vraiment envie de bosser pour eux, en fin de compte ? Et quand on performe le syndicalisme dans un jeu vidéo, est-ce que c’est du divertissement ou est-ce encore du travail ? Le public dispose d’une seule manette, posée face au plateau, pour avancer dans sa quête. Chacun·e peut s’en saisir, chercher la reconnaissance de ses pairs ou la défiance des foules, saboter ou collaborer – dans le même temps, on se gave de sucres rapides, de bonbons et de popcorns, et on s’autorise à crier comme rarement au théâtre. L’expérience dure sept heures sur un mode Benjamin Button.

Nous sommes des ânes ; nous sommes une séquence de données digérée par un algorithme publicitaire ; nous sommes imaginés par le colon avant même d’être au monde : voilà les postulats qu’il s’agit de renverser sur la durée d’un spectacle. Ou comment subvertir la violence des représentations que le truchement technologique, et les réseaux sociaux en premier lieu, nous renvoient dans la gueule. Dans la programmation très réussie du FTA 2024, un spectacle ouvre la voie d’une résistance possible. Surveillée et punie demande un peu de contexte pour le public français : depuis plusieurs années, l’autrice-compositrice québécoise Safia Nolin subit un harcèlement grossophobe, homophobe et raciste via des commentaires sur les plateformes et des graffitis en centre-ville de Montréal. L’ampleur de l’attaque est telle que c’est devenu un objet de débat public. La chanteuse a collecté cette matière haineuse et sollicité l’assistance du metteur en scène Philippe Cyr pour composer un livret d’opéra : une heure quinze d’insultes, chantées par un chœur de 21 personnes qui se tiennent menaçantes et cagoulées au milieu du plateau. La scène est recouverte de couvertures en crochet réalisées par Safia Nolin, symboles de son processus de reconstruction. La chanteuse est accompagnée de la comédienne Debbie Lynch-White, sa complice et son alter ego : leur espace est une fosse à l’avant du chœur, alternativement lieu de soin, bain mousseux ou tombeau. Progressivement, Surveillée et punie se transforme en performance pop délirante qui pousse le spectateur hors de son siège avant même le rideau. La justice est rendue au générique : nous verrons défiler, sur deux écrans en bord de plateau, les noms de tous·tes les internautes ayant contribué à cette grande séquence de harcèlement. Ça dure cinq bonnes minutes, avec pour corollaire une standing ovation d’une durée similaire.

En attendant de voir Surveillée et punie sur nos scènes françaises, saluons la fraicheur et l’audace de la création québécoise, et la chaleur du public montréalais : on aura vu un groupe de lycéen·nes absolument subjugué·es par la performance queer et anticapitaliste The Cloud ; des bandes de potes trentenaires s’entasser dans une salle sombre dès 14h par un sublime samedi pour sept heures de jeu vidéo rétro. Vers 21h30, les salles de spectacle aux quatre coins de la ville déversent des flots de spectateurs dans un interminable coucher de soleil, chacun rendu un tantinet plus exigeant envers soi-même, un peu plus indulgent envers les autres.

Le Festival TransAmériques s’est déroulé du 22 mai au 5 juin à Montreal

Lire aussi

-

Chargement...