« La proximité entre danse et prostitution est évidente et avérée historiquement. Ce n’était pas seulement réservé aux salons de l’opéra au XIXe siècle, et cela existe encore. Et pourtant, il y a un grand impensé, une grande phobie vis-à-vis des activités prostitutionnelles dans ce milieu. J’ai déjà été témoin du mépris, parfois superficiel, parfois explicite, de certains collègues envers les putes. » Le chorégraphe François Chaignaud, master d’histoire du féminisme en poche, est formel. En 2008, il se fait connaître avec Pâquerette, un duo dans lequel Cécilia Bengolea et lui dansent avec des godemichets dans l’anus. À l’époque, ni l’un ni l’autre n’hésite à communiquer librement sur leurs pratiques, d’escorting pour lui, de striptease pour elle. Une première. Sourire complice, petit frisson transgressif et puis s’en va : en danse comme ailleurs, on veut bien s’encanailler à la marge, pour tenter de « racheter une espèce de programmation, puritaine par ailleurs », mais point trop n’en faut.

Prolétariat du corps

Aussi naturelles qu’elles puissent paraître aux yeux du chorégraphe, les connivences entre la performance et le travail du sexe sont très difficiles à mesurer. Aucune enquête sociologique n’a été réalisée jusqu’à présent, et ce n’est pas un sujet que l’on aborde ouvertement dans la culture, du moins dans ses franges les plus institutionnelles. S’il est impossible de quantifier la proportion de performeur·se·s qui exercent cette activité, on peut néanmoins essayer de se demander comment, pourquoi, et tenter de définir les contours des frottements entre ces deux milieux. François Chaignaud, qui navigue depuis quelques années entre les scènes les plus reconnues et d’autres plus underground, revendique, dans son travail comme dans ses prises de paroles publiques, « les puissances sexuelles du corps dansant », que la discipline aurait tenté d’étouffer pour s’acheter un statut d’art majeur.

Tout le monde ne partage pas son avis. La chorégraphe Gaëlle Bourges refuse catégoriquement cette essentialisation des liens entre danseur·se·s et travailleur·se·s du sexe (TDS). Pour elle, c’est un fantasme. « Il est évident qu’en tant que danseur on développe un savoir-faire de corps extraordinaire, que l’on peut mettre à profit dans d’autres pratiques somatiques, dont le travail du sexe fait partie. Mais cette corrélation pose deux problèmes. Déjà, de quel danseur parle-t-on ? Toutes les techniques ne développent pas les mêmes capacités cognitives, les mêmes connaissances en anatomie, la même sensibilité à la tactilité et à l’improvisation. Et puis : il n’y a pas d’éducation spécifique à la sexualité dans la pratique de la danse. On fait fi du savoir-faire psychologique, émotionnel et relationnel dont font preuve les TDS. » Pour faire des cachets afin de renouveler son statut d’intermittente du spectacle, Gaëlle Bourges a exercé en tant que strip-teaseuse entre ses 39 et ses 41 ans dans un théâtre érotique parisien. Par la suite, et cette fois pour « acquérir un nouveau type d’expérience », elle a été très occasionnellement assistante auprès d’une dominatrice. Sa trilogie Je baise les yeux (2009), La Belle Indifférence (2010) et Le Verrou (2013), cocréée avec ses collègues de l’époque, devenues amies, met en perspective ce qu’elle a appris pendant ces années-là.

Comme la grande majorité des travailleur·se·s du sexe interrogé·e·s dans le cadre de cette enquête, Gaëlle Bourges se revendique « proputes ». En face, les abolitionnistes – un courant de pensée, lui-même disparate, d’inspiration chrétienne, qui a émergé dans les années 1870 derrière la figure de la réformatrice anglaise Josephine Butler – luttent pour faire disparaître toute forme de prostitution, considérant ceux qui vendent leurs services sexuels comme victime d’un système de domination et d’exploitation. Dans le très épineux débat sur la prostitution qui continue d’être un point de discorde entre les différents courants féministes, la loi française penche plutôt du côté « néo-abolitionniste » du spectre : criminaliser les proxénètes et les clients. Depuis le 13 avril 2016, ces derniers peuvent écoper de 1 500 euros d’amende, 3 750 en cas de récidive. « Les législateurs abolitionnistes prétendent que cela n’a pas de répercussions sur nous. Mais c’est complètement hypocrite, voire schizophrène, puisqu’on a le droit de vendre des services mais pas d’en acheter », conteste Marianne Chargois. Performeuse, organisatrice de festivals et travailleuse du sexe spécialisée en domination, elle milite au sein du STRASS, un syndicat français de défense des droits des TDS. Bien loin de limiter la prostitution, cette loi a eu pour effet, selon elle, de fragiliser encore davantage les travailleur·se·s, déjà précarisé·e·s à l’extrême. Pour Gaëlle Bourges, c’est précisément sur ce terrain économique que danse et travail du sexe se rejoignent. « Ces pratiques sont résumées au corps, et le corps est vu comme peu noble dans notre culture en général. Elles relèvent donc du travail prolétarisé, c’est-à-dire des métiers où l’on travaille à la force de son potentiel physique. »

Au-delà de la diversité des métiers du sexe qu’ils et elles exercent – actrice porno, masseur tantrique, dominatrice professionnelle, prostitué indoor, camboys, strip-teaseuse, modèle érotique, accompagnant sexuel –, la dizaine de perfomeur·se·s que nous avons rencontrés ont tous commencé pour des raisons économiques. Danseur de 28 ans, Luc* était encore au lycée lorsqu’il s’est prostitué pour la première fois, via Internet, afin de se payer des cours de théâtre dans un contexte de tension familiale et « d’acheter de beaux vêtements, des livres et des places de spectacle » quand il lui restait de l’argent. Aujourd’hui intermittent, il poursuit cette activité, davantage pour financer ses projets professionnels que pour des « raisons vitales ». « Je savais que la précarité était le lot des jeunes étudiants, mais je découvre qu’elle touche même ceux qui sont déjà bien installés dans le milieu. Même en multipliant les jobs ou en jouant dans des festivals reconnus, tu es toujours en train de courir après ton statut. Et si tu ne peux pas te payer les services d’un administrateur, d’un attaché de production ou de diffusion, tu n’as simplement pas le temps d’avoir un vrai job alimentaire à côté. Les seuls moyens de gagner de l’argent sont pute et modèle vivant. La prostitution est un gain de temps et je ne me vois pas arrêter pour le moment. » Boris*, lui, a d’abord beaucoup galéré : contexte familial précaire, embrouilles administratives à cause d’une bourse, crédit à la consommation, endettement auprès d’une banque pour financer ses études, épuisement à force de cumuler trois jobs étudiants, fraude au RSA. À 17 ans, on lui propose ses premiers « plans contre rémunération » sur des sites de rencontre, mais il passera le cap seulement plus tard, accompagné dans la construction de son « profil » par un ami rencontré lors d’un atelier de l’Université d’été euroméditerranéennes des homosexualités. Il se souvient parfaitement de la première fois : « Dans le bus vers mon rendez-vous, je regardais tout le monde autour de moi. Je me suis dit que l’intégralité des gens de ce bus ne pourraient pas comprendre ce que j’allais faire, ou en auraient une vision négative. Je me suis senti isolé d’un seul coup. »

Entrepreneur de soi

Pour beaucoup, le travail du sexe est vécu dans les premiers temps comme une forme d’émancipation économique, mais aussi personnelle. Boris* considère ainsi que la prostitution l’a emmené vers la danse. « J’aurais été incapable de me dire, avant, que mon corps était intéressant. Je faisais des boulots de service où le but était de ne pas exister ou de passer inaperçu. » Le chorégraphe Alexandre Roccoli, ayant un temps officié dans les clubs berlinois et aujourd’hui reconnu pour ses recherches sur les gestes artisanaux, va jusqu’à parler d’une « forme de rite de passage vers une autonomie financière, mais surtout psychique ».

Liberté d’emploi du temps, relations clients, contrôle des revenus, positionnement sur un marché, spécialisation : quand ils parlent de leur activité de travailleur·se·s du sexe, les performeur·se·s ont tout l’air d’autoentrepreneurs de leur corps. « Je ne vais pas me faire exploiter pour 10 euros de l’heure alors que je peux m’autoexploiter pour 150 euros de l’heure. Je ne suis pas débile. » URAMI a 25 ans. Formé aux arts visuels, il a rapidement troqué la production d’œuvres matérielles pour une représentation perpétuelle dans laquelle polyconsommation de drogues, performance et travail du sexe sont un continuum. « Comme un YouTubeur fait du lifestyle, moi, je fais du hard lifestyle », balance-t-il, en désignant ses yeux habillés d’un discret fard orangé et sa tenue chargée d’excroissances fluo dégoulinantes. Tout chez lui devient matière politique, y compris son rapport à l’argent et ses stratégies maison pour le blanchir ou entretenir des économies parallèles : « C’est du truandage. J’aime bien me définir comme un bandit, un pirate. » Celles et ceux qui ont longtemps travaillé dans le sexe sont souvent plus nuancés, voire désabusés. Les expériences traumatisantes avec des clients, l’aspect répétitif des tâches ou la conscientisation progressive des rapports de domination entre prostitué·e et « prostitueur » viennent assombrir le tableau. À trop tourner dans du porn fair trade – du porno « éthique » –, Lucie* a eu la sensation de « blesser un peu son plaisir ». Sortie de la zone rouge financière, elle a décidé de faire une pause. Boris* s’est retrouvé dans une situation dangereuse et estime avoir eu de la chance de pouvoir s’en sortir, en courant. Ce fut sa dernière expérience. Quant à Sebastiano Sing, il se sent profondément blessé par les performeur·se·s qui tendent à glamouriser le travail du sexe. « Mon existence dépendait littéralement de cet argent. Et c’est extrêmement douloureux quand on me dit :“ Oh oui, j’ai fait ça deux ou trois fois, c’était vraiment super, j’ai pu m’acheter un nouvel iPhone.” C’est incomparable avec ma pratique, qui était quotidienne, parfois avec des personnes qui n’avaient aucune idée de l’hygiène corporelle, des mecs avec des bites sales, des nombrils odorants. Ce qui me reste le plus intensément de ce travail, c’est l’odeur. » Chorégraphe et interprète basé à Vienne, il a mis fin à son activité parallèle d’escort il y a un an et demi. « D’un côté, on se sent désiré et ce désir booste notre ego, notre assurance et notre estime de soi. Ça a pu être comme une drogue pour moi. De l’autre, on fait vraiment l’expérience de ce qu’il y a de pire dans le capitalisme : sous prétexte qu’ils paient pour vous, les clients vous traitent comme si vous étiez leur propriété. » Ces dernières années, il a également vu ses conditions de travail se durcir avec la compétition de ceux qui, notamment grâce à l’application de rencontre gay Grindr, « font ce job de manière spontanée pour avoir un peu d’argent de poche » et l’arrivée massive de réfugiés qui, parce qu’ils ne peuvent pas travailler légalement sans papiers, se tournent vers la prostitution en proposant des tarifs défiant toute concurrence. « J’avais mes standards et on a commencé à me dire : “ Tu demandes 80 euros pour une fellation, mais cette autre personne me la fera pour 20 !” »

« Les expériences pour un seul spectateur m’ont appris que dans l’art du sexe, l’action compte autant que la relation que tu instaures avec le client, avec le public » - François Chaignaud

Putes bourgeoises ?

Dans une pièce qu’il prépare pour février, Disco Desires, Sebastiano Sing, en duo avec son amoureux, traduit la discorde qui s’est installée au sein de son couple quand le VIH s’est invité. « Être en paix avec son corps, c’est la plus grande lutte à laquelle on doit faire face », rappelle-t-il. Malgré son lot d’humiliations et de souffrances, il est conscient d’avoir été un travailleur du sexe plutôt privilégié. « Rien à voir avec le stéréotype de la prostituée de rue, exploitée par un proxénète et obligée d’accepter le prochain mec qui s’arrêterait avec sa voiture… » Hazel, masseur érotique et chorégraphe aux allures de chamane, se dit chanceux « d’avoir [s]on propre espace à l’étage de [s]a maison » ; Lucie* exerce en dehors du “porn mainstream”, dans « un espace politique ». Certains, comme Antoine*, reconnaissent l’importance d’avoir pu évoluer dans des groupes d’amis “sex-positive” : « J’ai rencontré un militant qui pratiquait le travail du sexe d’une manière dans laquelle je pouvais me projeter, épanouie, libérée, pas glauque. Voir des modèles expérimenter cette pratique de manière “secure” m’a permis de faire ce chemin. » Et URAMI de résumer en une punchline : « Je suis une pute bourgeoise. J’ai une appli où mon tarif est indiqué et mon mac est un géant basé en Allemagne : la plateforme Hunqz. »

Dans le secteur du sexe, le profil artistique est gage de distinction. Ceux qui en font montre suscitent la fascination de leurs clients, masculins à 100 %. « Dans leurs yeux, je sentais vraiment une différence lorsque je passais de pute lambda à pute danseur, je bénéficiais d’une sorte d’aura. Je sentais chez eux une forme de fierté », raconte Boris*. « Avec “ma gueule d’ange pasolinien”, je joue sur un côté pseudo intellectuel pour intéresser la clientèle des poètes ratés du V e arrondissement de Paris », s’amuse URAMI. Sur le ton de la blague, Antoine* compare quant à lui ses clients à des mécènes : « Danseur est un métier très sexualisé et exotisé, je n’ai jamais rencontré un client indifférent à ça. C’est toujours très excitant pour eux de savoir que je suis professionnel, ils doivent sans doute se sentir comme des patrons des arts. »

À profils particuliers, clients particuliers ? Pas vraiment. « Ce ne sont pas des personnes spécialement bizarres ou dégoutantes. Ce sont vos potes, vos frères, vos pères : tout le monde », lance Marianne Chargois, qui refuse de dresser un type sociologique. Si certains, comme URAMI ressentent « beaucoup d’affection » pour quelques-uns d’entre eux, il n’est jamais évident de faire respecter les limites posées. « Ils essaieront toujours d’en obtenir plus de vous, de sortir du cadre mis en place. La chose la plus difficile, c’est de se protéger. Mettre des barrières et dire : tu paies pour une fellation, donc c’est juste une fellation, pas plus. » Des clients, Sebastiano Sing en a connu de toute sorte. Il a de la tendresse pour ceux qui l’appellent afin de relancer la dynamique sexuelle de leur couple, mais il a appris à se méfier de tous ceux qui demandent à explorer ce qu’il nomme « le côté obscur de leurs désirs ». « Les plus influencés par l’esthétique porno mainstream, qui demandent un reenactment de film parce qu’ils n’osent pas en parler à leur partenaire, de peur de se faire juger, sont toujours les plus épuisants. » Certaines situations ne relèvent plus ni du travail, ni du service, mais bien d’une forme de harcèlement : « Comme souvent, j’ai accepté de voir un client sans photo, commence Antoine*. Lorsque je suis arrivé au rendez-vous, je me suis rendu compte que c’était un petit journaliste périphérique dans le milieu de la danse. Lui savait pertinemment qui j’étais. C’était une situation hyper malaisante et malsaine. À la fin de notre rendez-vous, il m’a clairement fait du chantage pour que je ne répète pas ce qui venait de se passer. »

Art pute

Pour la plupart de nos interlocuteur·trice·s, danse et travail du sexe s’alimentent, voire se confondent, dans des logiques propres à chacun, qui ne concernent pas seulement les compétences acquises dans l’un ou l’autre champ. « Je me suis énormément intéressé aux one-to-one et aux créations pour un seul spectateur, constate François Chaignaud. Ces expériences m’ont vraiment appris que dans l’art du sexe, de la prostitution, l’action compte autant que la relation que tu instaures avec le client, avec le public. La réussite de l’oeuvre tient aussi bien à la réussite sexuelle qu’à la nature de cette relation. » Certains prennent le travail du sexe comme sujet de leurs performances, ce que Marianne Chargois souhaite encourager. « Les représentations dominantes des travailleur·se·s du sexe sont soit inexistantes, soit stigmatisantes, exotisantes ou caricaturales. On ne devrait pas être là pour servir de personnage glamour, sexy ou glauque dans des narrations. Ça ne correspond jamais aux complexités et diversités de nos situations. » Elle a inventé l’expression d’ « art pute » pour évoquer les créations dans lesquelles les travailleur·se·s du sexe se saisissent de l’enjeu hautement politique de leur représentation. Elle a également créé le festival SNAP pour que ces formes puissent être diffusées. « Ce qui est créé par les TDS est innovant et riche. Notre art provient d’une urgence, naît de nos visions critiques et ne sont pas bridées par une peur d’atteindre la bienséance. Être pute, c’est voir le monde depuis des perspectives minoritaires, souvent intersectionnelles. Et se confronter à l’art pute c’est découvrir les perspectives putes sur le monde. »

La performance vient aussi nourrir le vocabulaire militant. Le mardi 17 décembre, en marge de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Bertoulle Beaurebec, artiste et TDS, s’est suturée la bouche devant le Panthéon pour protester contre la loi dite de « haine » examinée le jour même au Sénat. Dernier projet prohibitionniste en date, la proposition législative de la députée LREM Laetitia Avia vise la suppression des contenus haineux sur Internet en interdisant l’hébergement de tout contenu illicite. Indirectement, c’est tout le secteur du sexe qui est touché, puisque les petites annonces, les plateformes d’échange, les forums d’entraide, les pages Facebook et les sites militants sont menacés de disparition. Tous les outils numériques qui ont permis aux travailleur·se·s du sexe d’éviter la violence et les dangers de la rue. Devant le mausolée des « grands hommes » comme sur scène, la performance devient le médium de prédilection du « retournement du stigmate », ce processus qui consiste à se réapproprier positivement une insulte. Pute, par exemple.

Texte : Léa Poiré, Aïnhoa Jean-Calmettes et Wilson Le Personnic

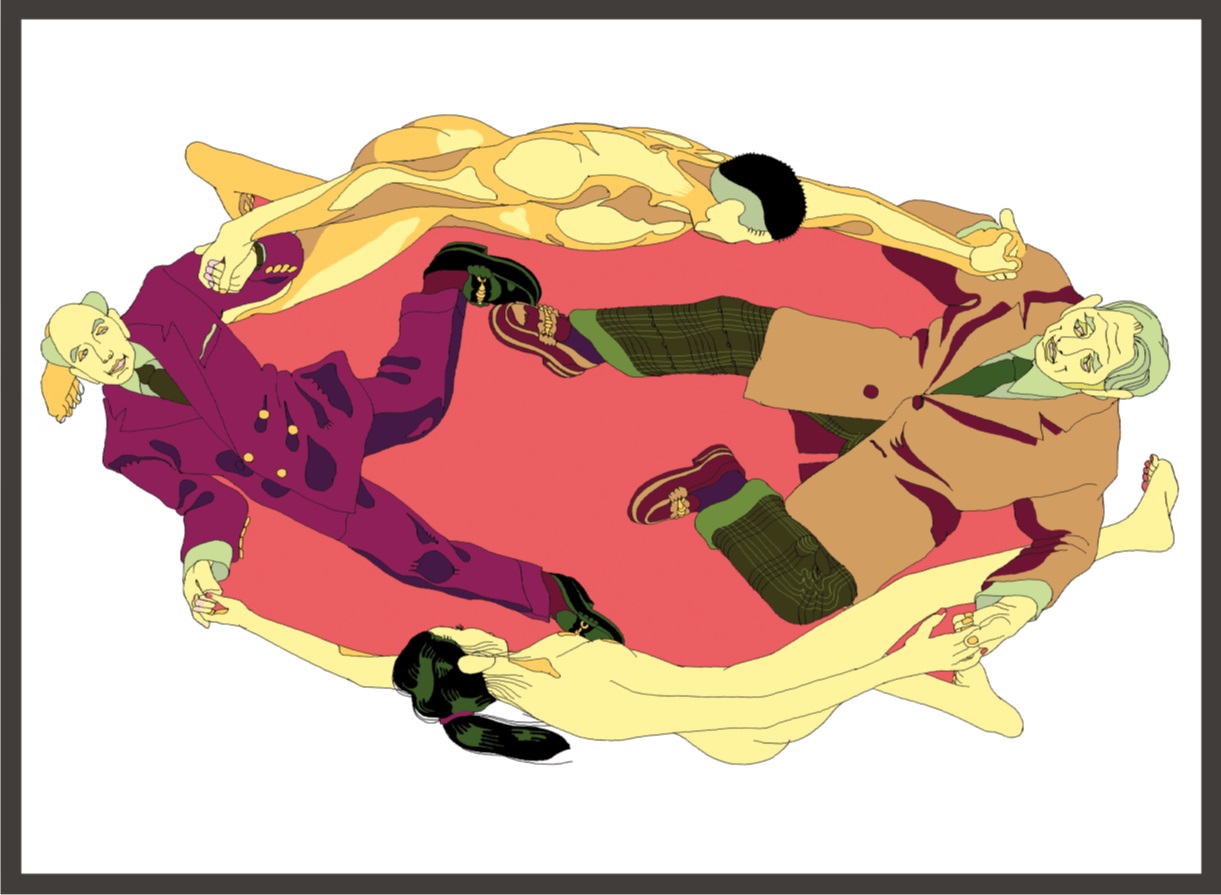

Illustrations : Stephen Vuillemin, pour Mouvement

Lire aussi

-

Chargement...