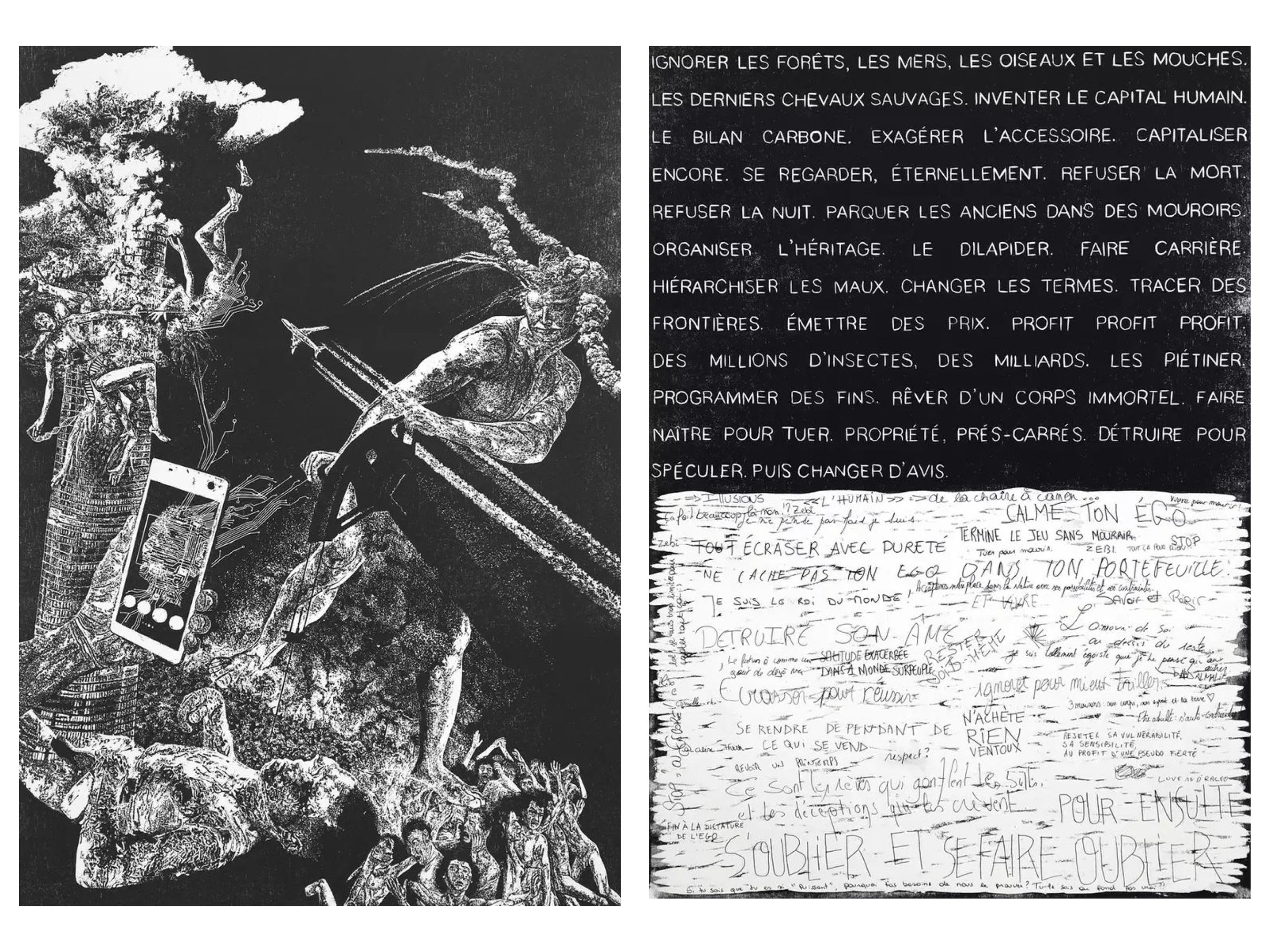

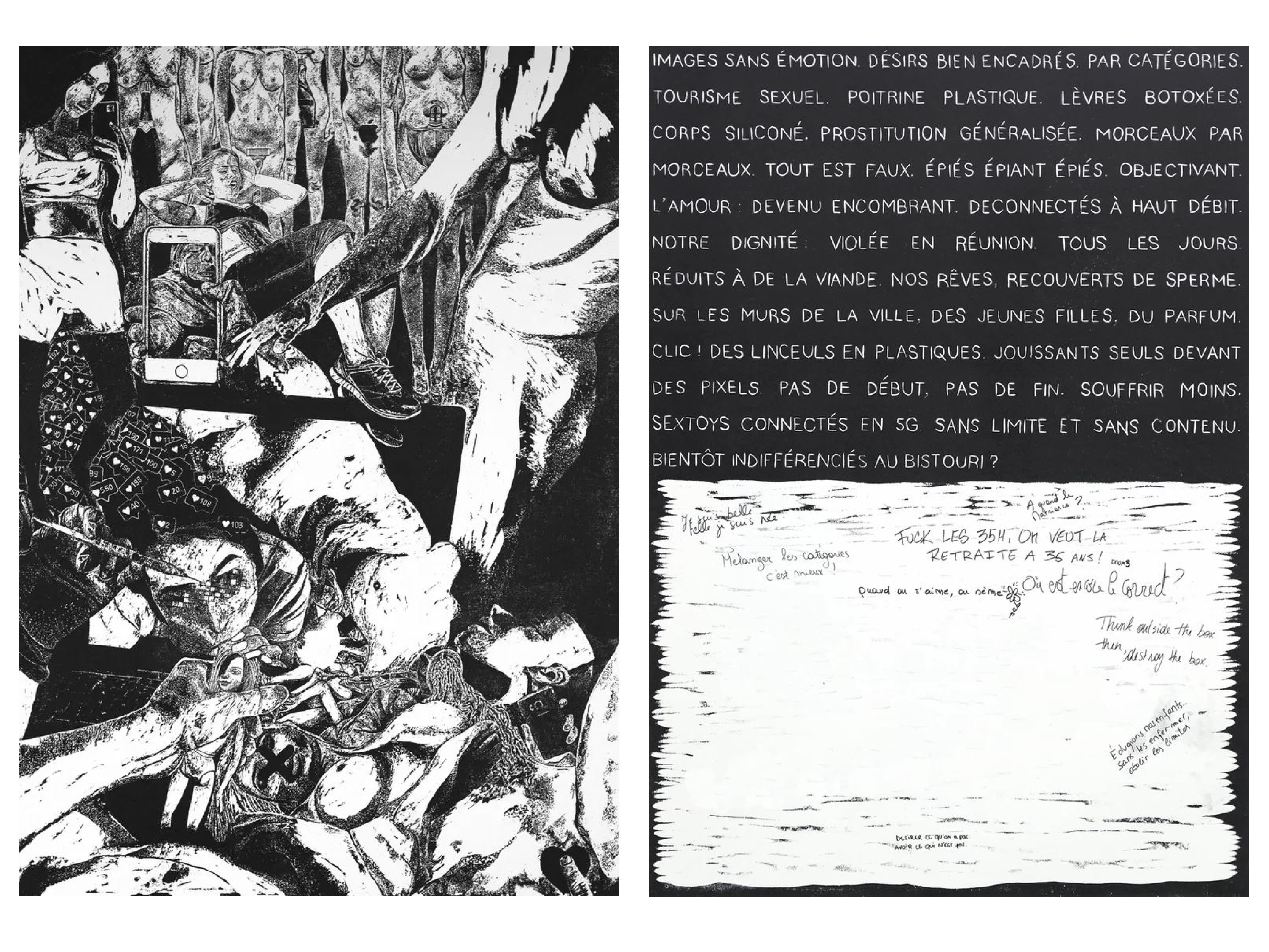

Une femme obèse vautrée sur un monceau d’ordures et un enfant famélique, perfusée à des carcasses de bœuf ; un corps d’Atlas supportant une montagne de livreurs et de colis ; un CRS manipulé par une main gigantesque écrasant des faces hurlantes à coup de derricks : voici illustrés les effets pervers d’un système économique basé sur l’extraction, l’exploitation, l’appropriation et la concentration des richesses. Une centaine de ces gravures sont apparues sur les vitrines longtemps restées closes des bars, banques et autres magasins parisiens. Il en existe de sept sortes, comme les sept péchés capitaux, immédiatement compréhensibles. La symbolique des motifs, gravés par Camille Dufour, éclaire la verve moins évidente du texte qui les accompagne, écrit par Rafaël Klepfisch. Luxure : « […] Prostitution généralisée morceaux par morceaux tout est faux épiés épiant épiés […] » Paresse : « Esclaves numériques enclaves oniriques un monde à la demande […] complices illusionnés un peu honteux lassés d’être libres. » Orgueil : « […] refuser la mort refuser la nuit parquer les anciens dans des mouroirs organiser l’héritage le dilapider faire carrière hiérarchiser les maux […] ». Les images accrochent voire séduisent l’œil par la finesse de leurs traits et leur esthétique dantesque quand les poèmes mitraillent façon écriture automatique les fléaux du capitalisme. Sous le texte, un espace vierge est laissé à la disposition des badauds, invités à s’exprimer librement. En associant les avatars de l’ordre économique mondial aux péchés capitaux, incontournables de l’imaginaire collectif, le duo instille une dimension ludique et didactique à la noirceur du propos. Mais au-delà du « message » au premier degré, c’est un système de production et de diffusion que le duo remet à plat, réhabilitant par là une véritable politique de l’image, à la fois outil et produit du marché.

Briser les chaînes

Le statut d’œuvre d’art, quasi sacré, et leur facture précieuse extraient d’emblée ces gravures, en tirage limité, des images publicitaires qui gangrènent l’espace public. Mais à l’inverse de la plupart des œuvres, celles-ci n’ont pas vocation à se retrouver sur le marché de l’art. La signature des artistes n’apparaît pas, seulement le logo du Centre Wallonie Bruxelles, comme le poinçon d’une usine. Camille Dufour et Rafaël Klepfisch font don de leurs productions à la rue, comme un bien commun : ceux qui le veulent peuvent les décrocher et se les approprier. En échange, ils sont invités à prendre une photographie de la gravure dans son environnement puis à la poster sur un site qui les répertorie. « Sans transaction financière, nos œuvres perdent-elles de fait toute valeur ? » interroge Rafaël Klepfisch, ouvrant la voie à un dépassement de l’économie de l’art, basée sur la valorisation d’un objet fini au détriment de sa qualité sociale et de la force de travail de l’artiste. La création d’un péché représente environ un mois de labeur pour Camille Dufour. L’espace d’exposition du Centre Wallonie Bruxelles, qui incarne traditionnellement la consécration d’un travail artistique, est détourné en fabrique. Durant la durée de cette invitation, leur propre presse sous le bras, les deux camarades y passent leurs journées à graver et accueillir les visiteurs, prenant en charge le travail de médiation. Une manière de se réapproprier les rouages de la chaîne de production / diffusion, tout en brouillant les étapes de reconnaissance de la part des institutions et du marché.

L’aura des masses

Pour placarder leurs gravures, Camille Dufour, Rafaël Klepfisch et quelques complices ne suivent aucun protocole, préférant les dérives telles qu’envisagées par les situationnistes : explorer la ville à l’instinct, sans trajet prédéfini. Dégagé des contraintes utilitaires, mu par ses affects, l’individu se réapproprierait l’espace urbain par l’imaginaire. Au mur du Centre Wallonie Bruxelles, une immense carte de Paris, piquée des lieux où les artistes ont affiché les péchés, rappelle celles de Guy Debord, l’auteur de La Société du spectacle (1967). Cette critique visionnaire de l’emprise du capitalisme sur le quotidien des masses « consommatrices » se prolonge ici sur le terrain d’Internet, aspirateur de données qui transforme l’utilisateur lui-même en marchandise. Sur de petits écrans parsemés dans le centre, des boucles vidéo mâchent un magma de clips promotionnels, de reportage et autres bandes glanées sur les réseaux : marées noires, attentats, ruées dans les supermarchés, entrepôts Amazon, télé-achat… Rafaël Klepfisch n’a eu aucun mal à les monter selon les sept péchés capitaux. Là encore, le contraste entre ces flux d’images et les gravures laisse peu de doute sur la posture critique des artistes, mais par la reproduction artisanale, ceux-ci concilient « luxe » et « populaire » : diffuser une image à grande échelle sans rien lui enlever de son aura. Les 7 péchés du capitalisme s’inscrivent ainsi dans la lignée d’un autre philosophe arpenteur de la capitale française, Walter Benjamin, pour qui le capitalisme s’érige en véritable religion, basée sur la culpabilité à travers le dogme de la dette. Pionnière, à l’instar de l’imprimerie, dans la démocratisation du « savoir » et de l’information, la gravure semble ici sortir de l’histoire pour demander des comptes aux technologies contemporaines de la communication, mais aussi à l’œuvre d’art convertie en capital culturel et économique réservé à une élite.

> Les 7 péchés du capitalisme de Camille Dufour et Rafaël Klepfisch a été présentée du 8 au 16 mai au Centre Wallonie Bruxelles, Paris

https://www.7pechesducapitalisme.com/

Lire aussi

-

Chargement...