Portrait extrait du N°110 de Mouvement

Son sourire était un clin d’œil. Là, dans la bouche, à l’endroit exact où vit la langue dans notre corps, Kathy Acker portait une dent en or. Un trésor de pirate pour celle qui s’était autoproclamée flibustière des lettres américaines, du récit linéaire et des cases normatives. C’est même le titre d’un de ses derniers livres : Pussy, King of the Pirates (1996). L’année suivante, à 50 ans, après une double mastectomie qui paracheva tragiquement son destin d’amazone, le cancer l’emportait dans une clinique holistique de Tijuana, au Mexique. Pourtant, depuis quelques temps, Kathy Acker semble revivre. Comme les plantes rudérales qui percent au milieu des décombres, son œuvre s’est immiscée dans nos bibliothèques, dans les corpus universitaires, dans nos musées et dans les jardins sémantiques qu’on cultive par la pensée.

Quelques exemples. 2008 : un documentaire de Barbara Caspar, Qui a peur de Kathy Acker ?, esquisse un portrait de l’artiste en icône libertaire dynamitant l’écriture des sexualités féminines. 2017 : Chris Kraus, l’autrice d’I Love Dick, achève After Kathy Acker, une biographie littéraire reconstituée à partir des écrits de Kathy Acker et d’entretiens menés auprès des proches de celle qui fut pour elle à la fois idole et rivale. 2019 : à Londres, l’Institute of Contemporary Arts présente I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker, une rétrospective consacrée au « caractère radicalement éclectique et novateur de l’œuvre et du personnage, moteur d’une transformation culturelle encore en cours de route ». 2021 : les éditions Laurence Viallet ressortent Sang et stupre au lycée. Initialement paru en 1984 aux États-Unis, ce texte composite et abrasif propulse alors Kathy Acker au rang de madone subversive. En France, Laurence Viallet l’avait publié une première fois en 2005 au Rocher, dans une traduction de Claro. Les livres, jugés trop dérangeants, seront détruits lors du rachat du groupe. Décomposée, l’éditrice crée sa propre maison et traduit dans la foulée un autre pilier de la bibliographie de Kathy Acker, Don Quichotte.

Dans ce remake de Cervantès, Don Quichotte « est une femme de 66 ans rendue folle non par la lecture de trop nombreux romans de chevalerie, mais par un avortement ». Chemin lisant, on croise aussi des références ou des emprunts faits à Beckett, Sade, Sophocle, Dante, Céline, Guyotat ou Catulle. Au début de Sang et stupre au lycée, Janey vit un amour incestueux avec son père, part à New York, connaît la misère dans le Lower East Side, traîne avec un gang de voyous, puis se fait kidnapper, devient esclave sexuelle, apprend la calligraphie persane et finit par rejoindre Jean Genet à Tanger. Ces faits permettent de cerner quelques-uns des thèmes privilégiés de Kathy Acker. Pour autant, ils ne suffisent pas à résumer la force politique de son œuvre : une littérature béante qui laisse toute sa place à l’interprétation et invite le lecteur à reconsidérer nos récits collectifs et fondateurs. Pour pulvériser les canons traditionnels de la fiction et les idées reçues qu’ils entretiennent, elle réécrit, colle, dessine, détourne, paraphrase, et se roule dans l’humour noir. « Elle a suivi le conseil de Burroughs : “Steal everything you can! ” en s’entourant de textes soigneusement choisis et en les tissant dans sa propre narration selon une méthode stricte et une structure complexe », écrit Laure Limongi dans son essai Indociles. Chez Kathy Acker, c’est dans la forme que s’exprime véritablement le fond. Peut-être parce qu’en parallèle, les événements de sa vie dessinent les contours de son œuvre.

ÉCRIRE PAR PLAGIAT

Kathy Acker est née Karen Lehman à New York en 1947. Les notices biographiques parlent d’une famille juive bourgeoise, mais disent rarement le climat délétère du foyer : son père abandonne sa mère enceinte, qui se suicidera trente ans plus tard. Kathy passe son enfance à dévorer des livres. Ses préférés, elle va jusqu’à les demander en mariage lors de cérémonies très officielles. Mais c’est Robert Acker qu’elle épouse à 19 ans. Leur union ne durera pas – seul le nom restera. Acker / hacker : ses armoiries de corsaire sont posées, un hasard qu’elle fera fructifier. À l’époque, elle est encore une araignée filant sa toile à partir des ouvrages qu’elle dépouille dans les bibliothèques. Elle se sait écrivain, mais elle ne sait pas quoi écrire : « Elle disait que cette injonction à trouver sa voix et à être originale était complètement caduque pour une autrice de la fin du XXe siècle. Pour elle, tout avait déjà été fait. Mais elle voyait la culture comme un grand magasin de jouets, elle voulait y piocher et s’en servir pour défaire petit à petit les différents pa- quets cadeaux », raconte Laurence Viallet. Très marquée par le cut-up et les travaux de William S. Burroughs, qu’elle interviewera, au même titre que les Spice Girls, Kathy Acker commence par recopier des notices biographiques de femmes tueuses du XIXe siècle et se les réapproprie en les passant à la première personne. Ce procédé de réécriture, mélangé à des extraits de son journal intime et à sa maîtrise des classiques devient La Vie enfantine de La Tarentule noire, par La Tarentule noire, qui paraît en 1973 sous le pseudonyme « Black Tarentula ». Chris Kraus voit dans ce livre « le début de sa voix, le cœur d’un travail cannibale, la mise en place de sa technique du “je” diffracté, totalement schizophrène, qui n’est plus personnel mais universel ».

© Kathy Brew

© Kathy Brew

« Ses écrits étaient profondément non commerciaux, mais elle voulait exister en tant qu’écrivain. Et pour faire ça, comment tu fais ? Tu intègres ton travail à un personnage sexy. »

Avant ça, Kathy Acker gagne brièvement sa vie en se produisant dans un strip-club new-yorkais. C’est peu de temps avant la sortie du film Deep Throat et le début de l’industrie pornographique : le milieu n’a rien à voir avec ce qu’il est aujourd’hui. L’expérience nourrira ses positions pro-sexe et de nombreux essais, poésies et dessins. Le reste du temps, elle fabrique des fanzines qu’elle poste à ses amis et aux artistes qu’elle admire : « En envoyant ses productions aux personnalités du monde artistique new-yorkais, elle les a obligées à la considérer. Elle est entrée de force dans le monde des lettres, c’est bien là sa prouesse. Exactement comme le font les gens avec les réseaux sociaux aujourd’hui. Tu as une ambition, tu es à l’extérieur d’un monde, tu veux y pénétrer et tu dois trouver une entrée : tu forces le passage pour que les gens prêtent attention à ton travail. » Chris Kraus, elle-même autrice d’ I Love Dick, un roman épistolaire devenu culte qui met en scène l’histoire d’un triangle amoureux, entre essai et autofiction, nous raconte sa première rencontre avec Kathy Acker dans une drôle de mise en abîme. Elle vit alors avec le philosophe Sylvère Lotringer, qui est aussi l’ancien compagnon d’Acker. « Ils allaient sortir dîner mais il l’a suppliée d’entrer pour visionner mes films. Elle a accepté de le faire, à contrecœur, et je la comprends. C’était très gênant. » Sylvère Lotringer, fondateur des éditions Semiotext(e), fait partie de la galaxie qui relie Kathy Acker aux auteurs de la French Theory et du postmodernisme. Entre autres, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Michel Foucault, Lacan, Robbe-Grillet, Deleuze et Guattari, dont L’Anti-Œdipe sera pour elle une lecture décisive. « Elle revendiquait totalement la notion de plagiat littéraire. Il suffit de voir ses titres : Grandes Espérances, Don Quichotte, etc. En ce sens on peut la rapprocher de l’écrivain Gilbert Sorrentino qui considère les écrivains comme une “bande collaborative”, faisant de la littérature un lieu de passages, de mouvements. On retrouve ça chez Kathy Acker, la prégnance du palimpseste, cette manière de faire circuler la pensée et les formes. »

LA DERNIÈRE PUNK

Rejetant la mainmise de l’imagination, vieux jeu, elle bourre ses textes de séquences digressives et brouille constamment les pistes. La grammaire anglaise facilitant l’indétermination des narrateurs, elle applique la même fluidité à ses personnages, en précurseure des théories du genre. « Elle refusait toute forme d’assignation à une identité préétablie ou à une forme textuelle. Son écriture est une approche performative d’un soi sans cesse réinventé », souligne l’éditrice Laurence Viallet. Afin de traduire Don Quichotte en français, elle a mené une enquête « pour tenter de démêler les fils de l’intertextualité » qui servent le « canevas conceptuel » grâce auquel Kathy Acker revisite des textes d’hommes et produit un langage à même de poser, voire d’imposer, sa vision dans un paysage littéraire dominé par les points de vue masculins.

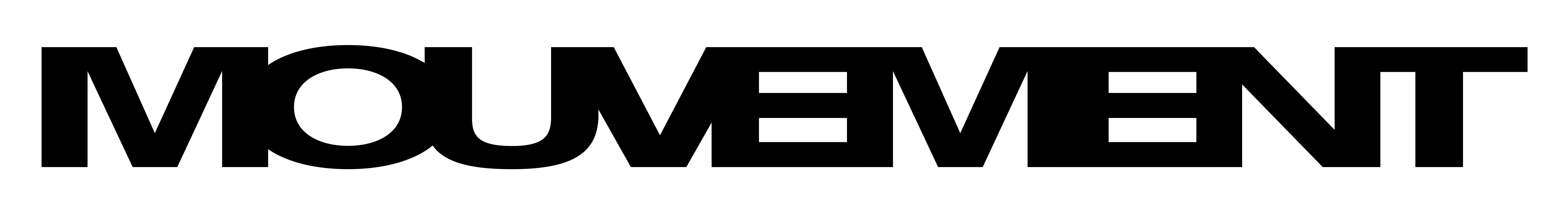

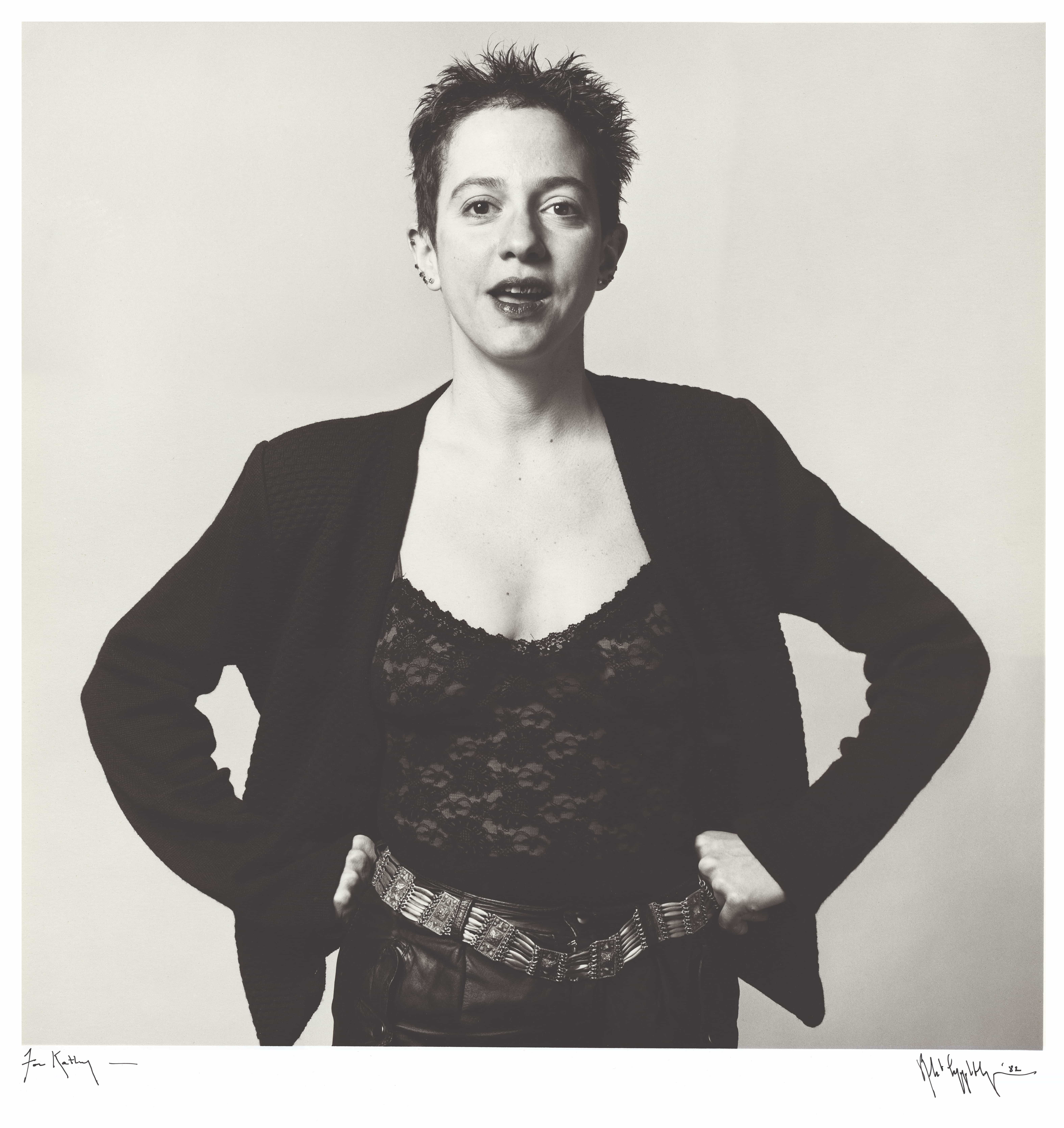

Kathy Acker était ouvertement bisexuelle, pratiquait l’haltérophilie à haute dose, tatouait son corps comme on noircit des pages, conduisait une moto, portait les cheveux courts et des vestes en cuir lourdes. Mais là aussi, elle résiste à toutes les écoles. Féministe controversée pour les puristes de son époque, elle barbouillait des phallus dans les livres de ses consœurs plus strictes qu’elle, au premier rang desquelles la radicale Andrea Dworkin, critique virulente de la pornographie. Omniprésente dans l’œuvre de Kathy Acker, la sexualité n’a pourtant rien d’une provocation. Inceste, avortement, prostitution, plaisir féminin, domination masculine et sadomasochisme, abordés du second au quinzième degré, sont les manifestations d’un monde profondément capitaliste et amoral où « tout est jeu de dupe, avec l’idée d’un échange qui n’en est jamais un, et qui montre à quel point cette réalité des choses est tragique », dit encore Laure Limongi. Elle-même ne semblait pas y échapper. Dans la biographie qu’elle lui a consacrée, Chris Kraus, tiraillée entre l’admiration et une jalousie larvée, ne manque pas de souligner que Kathy Acker portait un soin drastique à son image, rendu possible par l’héritage qu’elle touche à la mort de sa mère. « La contradiction entre son personnage glamour, portant des bijoux chers, photographié par Mapplethorpe, appréciant les hôtels de luxe, et sa personnalité punk est très humaine. J’imagine qu’il y avait là une part d’ego et une part de stratégie marketing. Ses écrits étaient profondément non commerciaux, mais elle voulait exister en tant qu’écrivain. Et pour faire ça, comment tu fais ? Tu intègres ton travail à un personnage sexy. Mais vous savez quoi ? Trente ans plus tard, le monde de l’art n’a pas changé, ce sont toujours les mêmes règles. »

© Robert Mapplethorpe

© Robert Mapplethorpe

Trente ans plus tard, c’est la liberté de création qui vit des heures tourmentées et contradictoires. Professeure du Master de création littéraire du Havre, Laure Limongi voit des étudiants s’autocensurer pour ne pas choquer leurs lecteurs : « La période que nous vivons a les méchants revers des bonnes médailles. On mélange tous les champs moraux, on confond la réalité et la fiction, alors que l’intérêt de la fiction est justement de pouvoir se permettre de penser le bien et le mal. Et Kathy Acker plante ça de manière très frontale, moralement insupportable, mais pleine d’humour, ce qui rend sa lecture si troublante. » Cette ironie corrosive a échappé aux autorités allemandes qui ont fait interdire Sang et stupre au lycée lors de sa parution en 1986, épouvantées par « un roman New Wave qui dépeint “les événements érotiques” et les violences fantasmagoriques de Janey ». En republiant cet ouvrage, Laurence Viallet n’a pas résisté au plaisir de reproduire cette décision de justice, témoin pour elle d’un « obscurantisme universel dont l’écho se fait entendre encore aujourd’hui (...) avec la même indémodable bêtise ». Éditrice intransigeante, cette lectrice précoce de Sade publie contre vents et marchés les livres les moins inoffensifs possible : John Rechy, le Japonais Shozo Numa, Dennis Cooper ou David Wojnarowicz. Un catalogue où l’art peut encore rendre compte de la violence réelle qui s’exerce dans la vie. Mais qui permet surtout de faire l’expérience d’une littérature où la fiction est matière à friction, telle que la pratiquait Kathy Acker, plus actuelle et nécessaire que jamais.

Lire aussi

-

Chargement...