On l’entend parfois : les nouvelles philosophies de l’écologie qui émergent – attention au vivant, fin du grand partage entre « nature » et « culture », perméabilité aux cosmogonies indigènes – sollicitent une relecture écologique de l’histoire de la culture occidentale. Certains écrivains ont tissé, avant l’heure et dans l’ombre, des complicités saines avec le monde vivant. On pense à Elisée Reclus, D. H. Lawrence, Gary Snyder. On pense aussi, évidemment, à Jean Giono.

L’écrivain provençal est à la mode. Tout le monde semble relire Giono. Etonnamment, Giono semble être relu exclusivement dans ces vieilles éditions Poche du début des années 1970, avec un paysan sur fond de garrigue en couverture et des pages qui sentent le grenier, comme si les nombreuses réimpressions ordonnées dans le sillage de sa mort donnaient des fleurs tardives. Enfin, tout le monde semble lire Giono « première façon », celui d’avant la guerre, pas celui qu’on enseigne à l’école. C’est Colline, Regain, Le Serpent d’étoiles, Que ma joie demeure : des histoires de joueurs de flute et de troupeaux, d’arpentage nocturne, à travers les bois ou le long de la Durance, sur la petite carte mentale de l’écrivain, qui va de Manosque à Sisteron, et pas plus loin : le département des Basses-Alpes, renommé Alpes-de-Haute-Provence l’année de la mort de Giono, comme si son souffle chaud avait fait glisser la Provence plus au nord.

L’enfant des tranchées

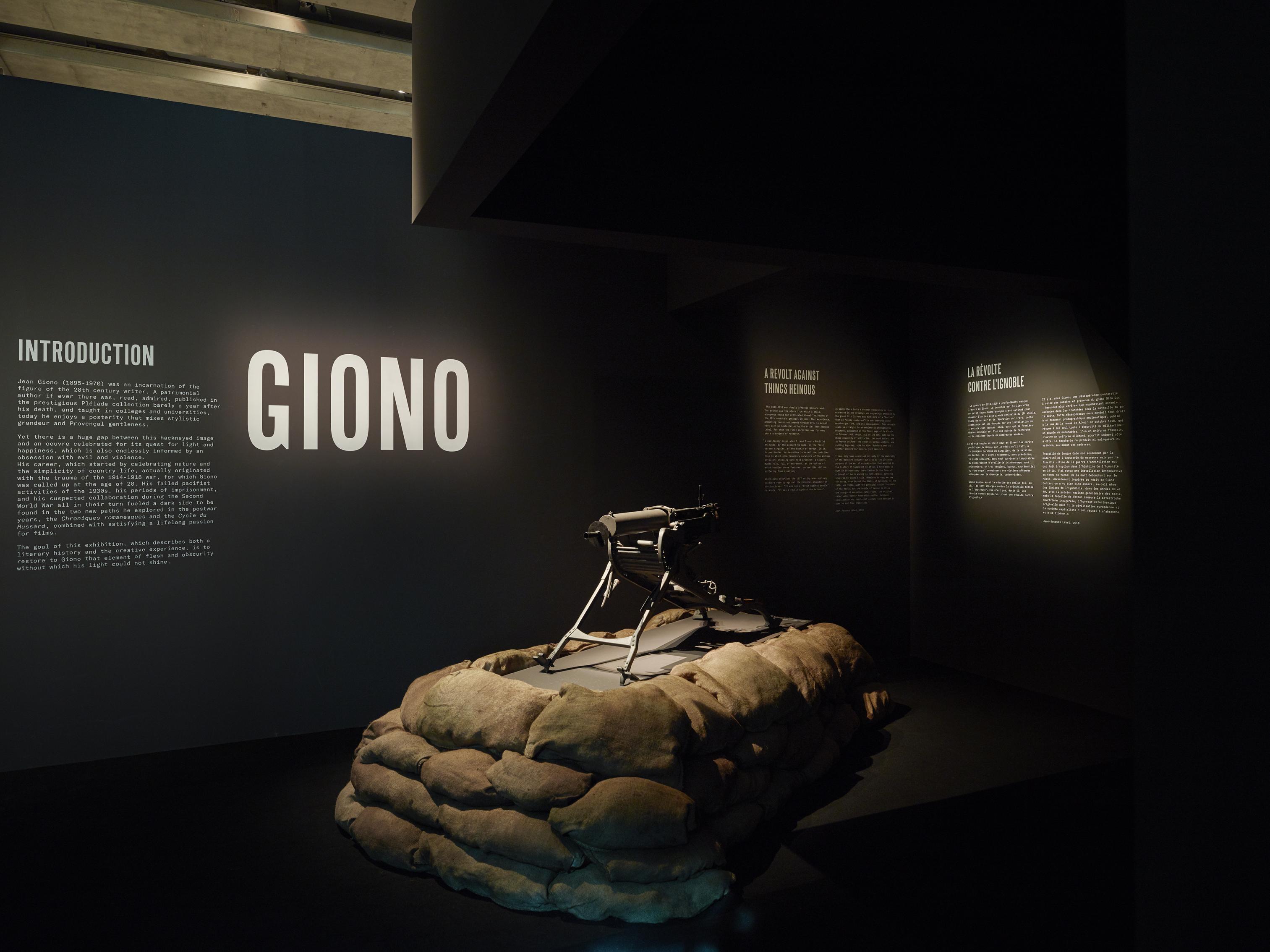

C’est dans le cadre de l’année Giono, qui marque les 50 ans de la mort de l’écrivain, que le MuCEM à Marseille lui consacre une grande exposition. Pas facile de « montrer » un écrivain – mission confiée à une consœur écrivaine, Emmanuelle Lambert. Le parti est pris d’« éditorialiser » la vie de Giono. Son billet contrôlé, on tombe directement dans une tranchée de Verdun. Un fusil-mitrailleur, de l’artiste Jean-Jacques Lebel, est braqué sur vous. Un poilu débite les horreurs de la guerre dans un long couloir sombre. C’est ici qu’est né Giono : il a 22 ans et il ne meurt pas, mais il passe dix jours caché dans un trou sous les obus qui pleuvent puis participe à la mutinerie du Chemin des Dames en 1917. C’est le début de son engagement pour le pacifisme – un pacifisme à tout prix, irrationnel, sans quoi il perd la boule, et au nom duquel il perdra sa boussole politique plus tard.

Giono est né dans les tranchées, il n’y a pas d’avant, pas d’enfance, pas de parents : c’est ce que nous dit l’exposition. On comprend avec cet éclairage que son engagement pour la terre est autant un engagement contre la civilisation industrielle. Du moins, son expérience du monde est à jamais biaisé par le vécu de la guerre. Sorti de ce long couloir sombre, l’exposition déroule : son premier roman, Colline, pondu à trente-quatre ans, est un immense succès. Le tour de force de la commissaire a été de collecter tout ce qu’il est possible de réunir en termes de manuscrits ayant trait à Giono – tous ses romans bien sur, calligraphiés avec soin dans des beaux et grands livres à couverture rigide, mais aussi ses carnets de note et sa correspondance privée (en vérité, il écrit comme un cochon). En première salle, les grands éditeurs français le courtisent, Gallimard le pique à Grasset, Cendrars et Gide lui témoignent toute leur admiration.

La part d’ombre

Giono aimait le cinéma – il a fait des films avec Pagnol et dirigé Fernandel –, Giono aimait la peinture, Giono lisait Virgile obsessivement… Tous les éléments biographiques sont là, déployés dans des salles aérées, extraits vidéo à l’appui. Mais, s’agissant de Giono, il y a deux questions cruciales auxquelles il faut répondre et qui mettent au défi les formes muséales. La première est : qu’a réellement fait Giono entre 1940 et 1944 ? Et la seconde étant : Giono, comment ça sonne ? Quel est son style ?

Certains visiteurs, l’auteur de ces lignes compris, attendaient de l’exposition qu’elle jette une lumière blanche et crue sur la part d’ombre du personnage. Voila les faits : après un bref séjour en prison pour avoir trop âprement dénoncé l’effort patriotique de guerre, Giono l’objecteur de consciences se met à publier avidement dans les journaux collaborationnistes, antisémites et pronazis, en même temps qu’il cache des juifs, des communistes et des réfractaires au STO dans ses diverses propriétés de Provence. Nous, lecteurs de Giono, espérons qu’il s’agissait là d’une habile stratégie pour pouvoir servir la résistance sans finir fusillé. L’exposition nous laisse mener l’enquête : dans une salle appelée le Dossier Giono, toutes les preuves sont réunies – publications dans le journal collabo La Gerbe, déclarations à la police, extraits de son journal intime, témoignages de résistants en sa faveur. Intelligent et pudique, le commissariat d’exposition se prive ici de commentaire. Tout est dans le texte.

Justement : qui a lu Giono a sans doute déjà ressenti un tressaillement de gène devant certaines formules. Derrière la vivacité de sa plume, l’écrivain cache quelques oppositions grotesques : la pureté de la montagne et le vice de la ville ; la vérité de la terre et le faux-semblant des machines. Dans Recherche de la Pureté, son dernier essai pacifiste avant la guerre, il écrit : « Ah ! La pureté ! Plus violente encore que la vie : la pureté. » Il y a quelque chose de pourri dans son refrain sur la pureté, et l’on sait que le chemin est court entre pureté de la terre et pureté de la race – en France, dans les années 1930, les premiers gentlemen farmers à faire pousser bio dans les campagnes étaient de notoires antisémites à la ville. Au pied d’un original du journal collabo La Gerbe, ou Giono occupe toute la première page, le spectateur attentif remarque un drôle d’encart publicitaire : « La Dépuration Intégrale (méthode Richelet) – la santé dépend de la pureté et de la force du sang ». Il fut souvent noté que l’utopie paysanne fantasmée par l’écrivain n’est pas incompatible avec les valeurs prônées par le gouvernement de Vichy.

Il y a certes un élément fascisant dans la pensée de Giono. Et pourtant, sa plume creuse des sillons nouveaux dans l’imaginaire de ses lecteurs, loin des attendus du langage. Il n’est pas question de « nature », de « grand tout », d’harmonie entre l’homme et son environnement : chaque caillou, chaque olivier a une identité subjective et violente qu’il s’agit d’écouter, de laisser parler. Le style de Giono est l’agrégat des styles de tous ces objets-là, devenus sujets dans une fulgurance éphémère. Là aussi, le commissariat a pris le parti de ne pas ajouter de mots aux mots. À la place, quatre œuvres d’art conceptuel évoquent en métaphore ce que fait la lecture de Giono. L’artiste Clémentine Langlois propose une bibliothèque imaginaire de l’écrivain ; la peintre Thu Van Tran une évocation des couleurs de la Provence. Dans cette exposition, il y a tout sur Giono, mais aussi une réflexion, des arbitrages, des partis pris, et plus encore. La seule exigence de prendre le temps – de déchiffrer les manuscrits, lire un courrier d’Henry Miller, écouter ce vieux évoquer ses souvenirs des rencontres du Contadour, sorte de congrès des utopistes que Giono organise tous les ans dans les montagnes provençales. Et repartir avec le catalogue, 300 pages de documentation, dont certaines contributions inédites des meilleures plumes contemporaines qu’on pourra lire face à la mer, sur le toit du musée.

> Giono, jusqu’au 17 février au MuCEM, Marseille

Lire aussi

-

Chargement...