Dans les années 1960, de San Francisco à New York, la danse vit au rythme des contre-cultures et nourrit des expériences de vie en communauté. Est-ce la dernière fois en Occident que la discipline a charrié tant d’utopies ?

Sans doute. Et, paradoxalement, ce sont en partie les aides de l’État qui ont permis cet élan contre-culturel. De nombreux danseurs clés de la mouvance du Judson Dance Theater à New-York enseignaient dans des structures publiques. Certains lieux alternatifs à Soho touchaient des subventions. Mon ouvrage s’interrompt en 1980. Peu de temps après son accession à la présidence, Reagan impose des coupes massives au National Endowment for the Arts et contraint la scène à se recentrer sur une offre plus commerciale et une logique de tournée. En France, le croisement entre danse et contre-culture prend d’autres formes. C’est d’abord Maurice Béjart qui en accapare l’image avec sa Messe pour le temps présent, mais, en 1968, il se voit détrôné par le Living Theater de New York au Festival d’Avignon. Les deux compagnies devaient alors partager deux soirées d’improvisation. Le célèbre spectacle Paradise now du Living Theater déborde dans la rue : la troupe new-yorkaise entre en conflit avec la municipalité et quitte le festival. Quelques jours après, Béjart – qui ne soutient que de loin le happening des Américains – organise un aïoli géant sur le Pont d’Avignon et donne un spectacle de son répertoire. Son programme gratuit rassemble 15 000 personnes mais sera jugé populiste par la jeunesse contestataire. Il faudra attendre plus d’une décennie pour trouver une trace de l’esprit d’Anna Halprin – pionnière de la danse postmoderne à San-Francisco – ou de l’héritage du Judson Dance Theater de New York en France. Avec la danse contact d’abord, en 1978, lors du festival d’été de la Sainte Baume. Puis, au tournant des années 2000, avec Alain Buffard qui redécouvre Anna Halprin, et enfin avec le collectif des Signataires du 20 août 1997, qui cumule revendications esthétiques et politiques.

La ligne entre « art bourgeois » et « art radical », comme celle entre « classicisme » et « modernisme », bouge souvent dans la danse. Avant-guerre, des compagnies très engagées comme la Workers Dance League s’unissent contre le fascisme avec des troupes dites classiques. Qu’est-ce qui distingue à l’époque l’art « bourgeois » de l’art « radical » ?

À cette époque, dans le champ de la danse moderne, il est jugé bourgeois de créer des spectacles de danse « hermétiques » tablant sur la stylisation du mouvement et non sur un message lisible, qui soit accessible au spectateur prolétaire. En matière de mouvement, les gestuelles anguleuses sont vues comme nuisibles à l’expression d’un flux d’énergie libre, et donc à l’empathie du spectateur – c’est ce qui était reproché à Martha Graham dans les années 1930, par exemple. Du côté des troupes « engagées », certaines tentent d’insérer la danse au cœur des mouvements sociaux. Le New Dance Group danse par exemple devant les ouvriers grévistes d’usine de chaussures américaine. Ceux-ci s’étonnent alors de découvrir des danseuses pieds nus : « Nous allons vous donner des chaussures : c’est pour cela que l’on fait la grève ! » Autrement dit : pour l’égalité sociale.

Avec la guerre, les courants radicaux et bourgeois, modernes et classiques se croisent régulièrement. Des danseuses modernes comme classiques se produisent, toujours contre le fascisme, dans des camps de militaires, comme à Fort Dix aux États-Unis, ou en pleine Guerre d’Espagne pour les soldats républicains. Plus tard, alors que le Maccarthysme traque l’idéologie communiste, des danseurs et chorégraphes marqués très à gauche trouveront du travail à Broadway, qui n’était pas dans le radar de la chasse aux sorcières. Quant aux questions esthétiques, celles-ci fluctuent aussi. Après-guerre, l’abstraction est de mise pour prendre ses distances avec l’horreur de ce qui a eu lieu. La danse moderne traverse une crise d’identité. À cette époque, le ponte de l’expérimentation John Cage juge même que les ballets abstraits de George Balanchine, c’est l’avant-garde. C’est le moment où l’on préconise des chorégraphies lavées de tout message politique. Cela se fait au nom d’un art dit « sans idéologie » – comprendre, à l’opposé du réalisme socialisme promu par le régime soviétique, devenu l’ennemi.

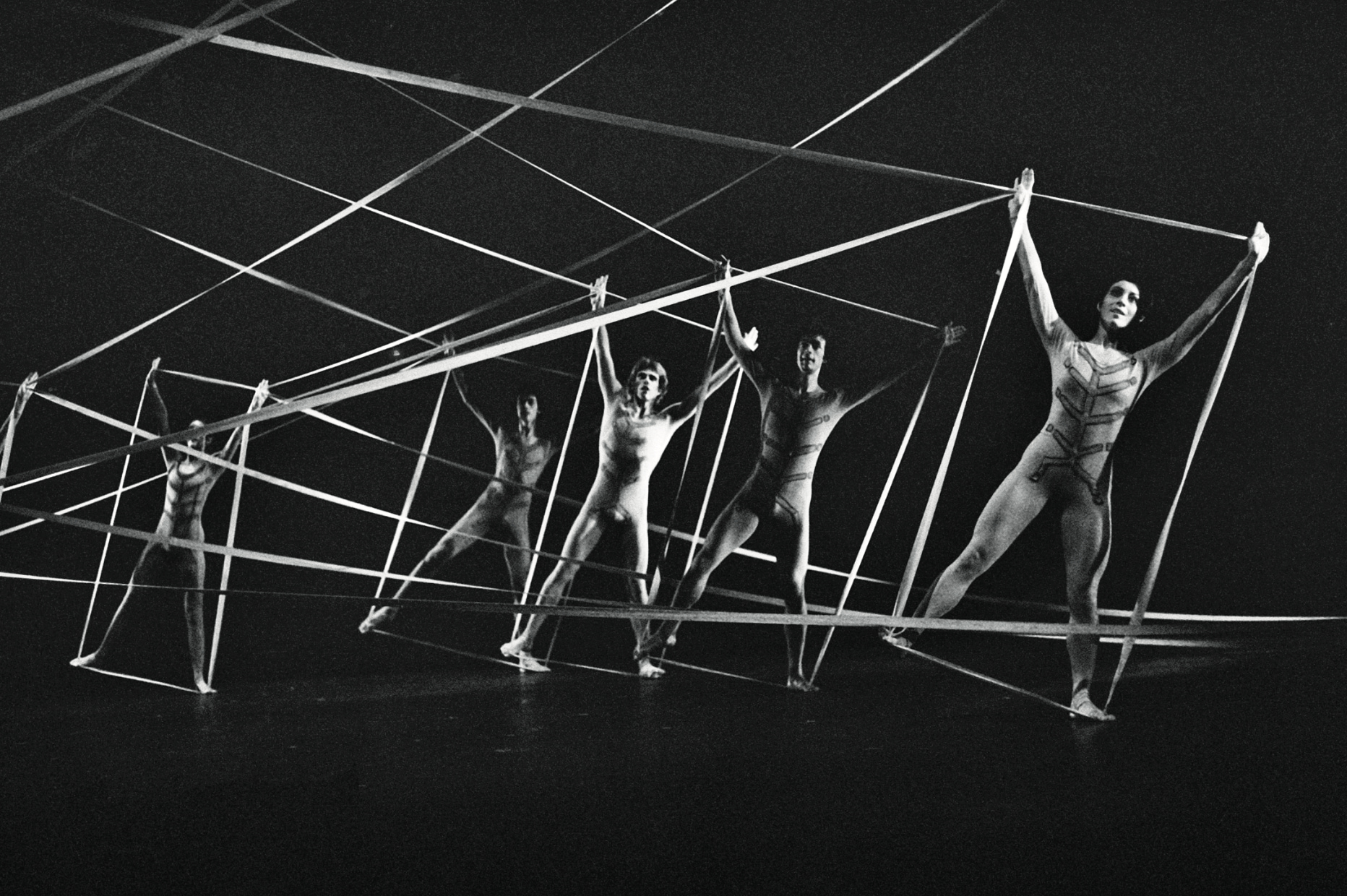

Tensile Involvement (1955) d’Alwin Nikolais, photo Gilles Hattenberger, 1974. Médiathèque du CND –fondsGilles Hattenberger. © Gilles Hattenberger.

Le ballet – forme classique – devient d’ailleurs l’instrument clé du soft power des deux blocs pendant la Guerre Froide.

Oui, mais c’est aussi un grand moment de porosité artistique entre les corps de ballet, du moins dans les coulisses ! Au Royaume-Uni, lorsque l’on reçoit le Bolchoï en 1956, on s’attend à voir quelque chose de très convenu et passéiste. Le public découvre alors un Romeo et Juliette passionnant, qui se regarde comme un film. Une connivence se crée aussi entre les danseurs, qui comprennent que leurs pratiques ont de nombreux points communs. Les grandes opérations de soft power donnent lieu à des alliances inattendues en sous-main. Le même phénomène s’est produit lorsque l’Afro-Américain Alvin Ailey a tourné, entre 1966 et 1968, dans une dizaine de pays africains décolonisés depuis peu : aux États-Unis, les officiels se réjouissent que le chorégraphe fasse la promotion du modèle d’intégration à l’américaine. Mais sur place, autre chose se passe. D’abord, l’artiste et sa troupe ne sont pas toujours bien accueillis. Ensuite, des liens se tissent avec les locaux et la compagnie réalise que, dans certains pays, la situation raciale aux États-Unis est perçue comme similaire à l’apartheid en Afrique du Sud. Enfin, dans les clubs, au Congo par exemple, les danseurs américains découvrent d’autres mouvements, d’autres usages de la danse, qui viendront influencer leurs vocabulaires chorégraphiques. Et, au passage, s’éveille le sentiment d’une communauté de luttes : celle des Afro-américains pour leurs droits civiques et celle des Africains pour leur indépendance.

Aujourd’hui encore, les compagnies de danse peuvent se retrouver au cœur de conflits géopolitiques. En mars dernier, des organisations propalestiniennes ont protesté contre la venue, au Théâtre de Caen et à la Filature à Mulhouse, de la Batsheva Company, subventionnée par l’État israélien. Le soft power par la danse est-il toujours d’actualité ?

Plus vraiment. Pendant la guerre froide, les gouvernements investissent énormément dans la promotion de leurs ballets nationaux. Leurs tournées sont des affaires d’État. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La Batsheva demeure sans doute une carte de visite pour l’État israélien, mais les ambassadeurs et les chefs d’état n’assistent plus systématiquement à leurs représentations comme cela était la coutume aux grandes heures de la Guerre Froide.

Il la prend par la main et la conduit au château, les autres suivent (1978) de Pina Bausch,photo Jean-Marie Gourreau, 1990.Médiathèque du CND – fonds Jean-Marie Gourreau. © Jean-Marie Gourreau.

Votre ouvrage prend fin au début des années 1980, ère des crises économiques et sociales. Dans l’épilogue, vous dressez un portrait de la danse à cette époque : chorégraphies frénétiques, quêtes identitaires, emprunts à la pop culture. Sommes-nous toujours dans cette séquence ?

C’est bien possible. Quelque chose se rejoue, même si ce n’est jamais à l’identique. Je relève cependant des différences avec les pratiques du passé. D’abord un retour du spectaculaire, des scénographies imposantes, comme chez Florentina Holzinger, là où, dans les années 2000, les plateaux étaient très ascétiques. Ensuite, le corps des danseurs a changé. Ceux-ci sont inassignables à une technique en particulier, là où avant on distinguait instantanément un danseur classique d’un contemporain. Cette hybridité s’explique peut-être par le fait qu’un interprète doit se montrer plus versatile que par le passé pour travailler facilement. La virtuosité aussi est de retour. Enfin, certains concepts ont évolué. Des chorégraphes contemporains s’intéressent aux danses virales comme on en voit sur TikTok, qui sont des danses d’imitation. La danse moderne a pourtant longtemps revendiqué de trouver les ressources en soi, de partager un sentir en commun et non seulement une forme – et donc rejeté l’imitation. Pour autant, on recensait dans les années 1920 des « danses chorales ». Mais la transmission des mouvements se faisait via des partitions expédiées par voie postale et les groupes étaient bien plus réduits : c’était tout de même plus long !

⇢ Conférence « Danse collective et subversion » par Annie Suquet, les 6 et 13 avril dans le cadre de plan D au Palais de Tokyo, Paris

⇢ Rencontre avec Annie Suquet dans le cadre de l’événement « Résonances entre danse et philosophie » de l’Association des chercheurs en danse, le 6 mai au CND, Pantin

Modernités critiques. Une histoire culturelle de la danse (1945-1980) d’Annie Suquet, publié par le Centre National de la Danse

Lire aussi

-

Chargement...