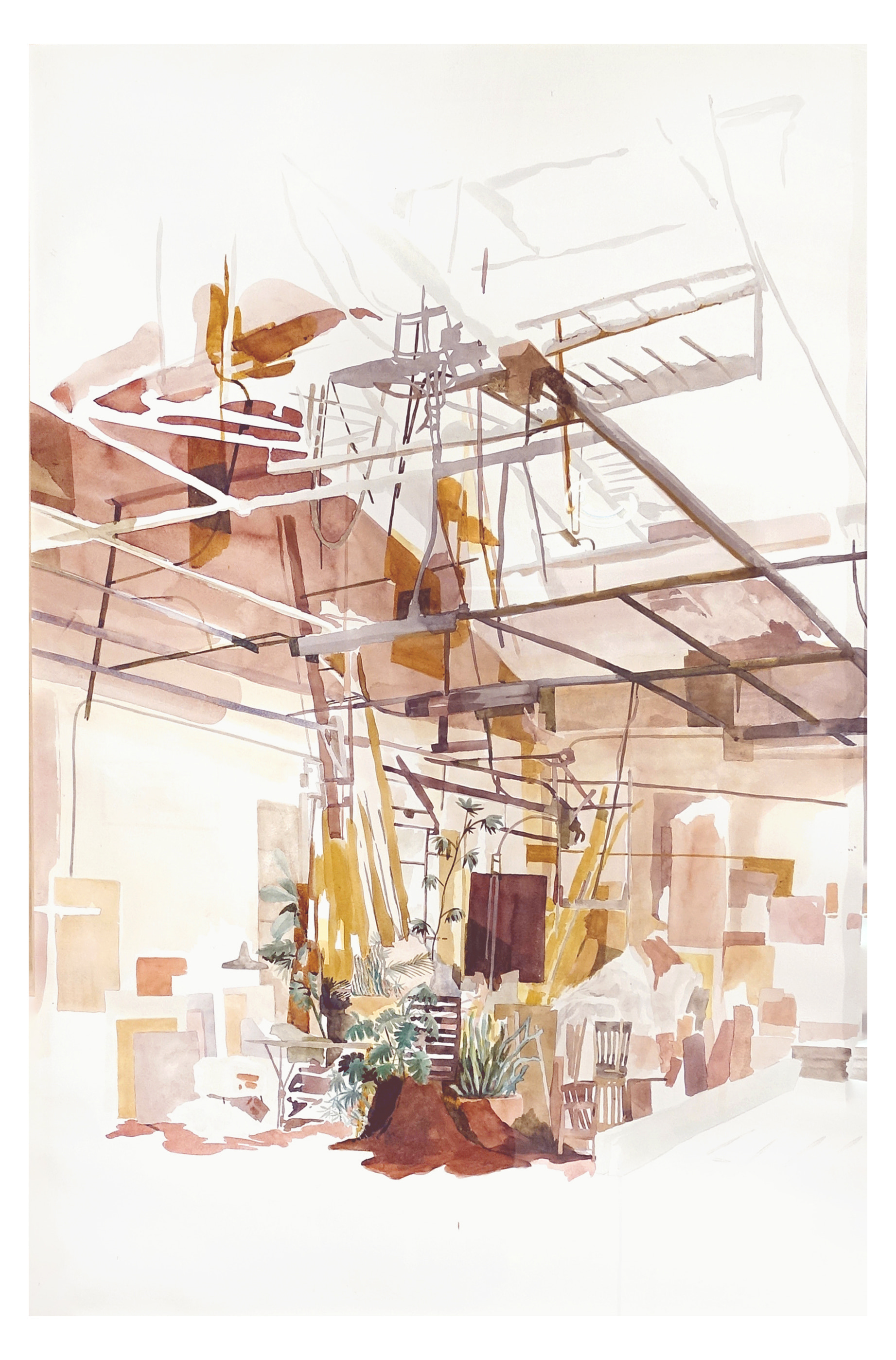

Le vendredi 28 février 2025, le cyclone Garance a frappé l’île de La Réunion avec des rafales de vent dépassant les 200 km/h. Selon le ministre des Outre-mer, « l’Hexagone » n’a pas pris la mesure de son ampleur. Pourtant, l’île est régulièrement touchée par ce phénomène climatique ravageur ; rien de nouveau sous le soleil, donc. Plutôt négligé·es par les pouvoirs publics, les habitant·es abordent avec une certaine philosophie de la résignation la puissance dévastatrice de Zéphyr. Toma Dutter en a été témoin en 2014, alors que le cyclone Bejisa s’abattait sur l’île, et a été profondément marqué par l’expérience. Sur place, il enregistre les sons produits au moment du déferlement (diffusés en continu dans l’exposition) et, à partir de ce qu’il voit, il commence à réaliser des dessins d’arbres déchiquetés, de toits arrachés, de constructions désossées, de choses qui ont perdu l’intégrité de leur corps et oublié la loi de la pesanteur. La grande aquarelle intitulée Cyclogénèses (2017), qui donne son nom à l’exposition, traduit la vision d’un quartier d’habitations en suspension sur l’espace vierge de la feuille, inscrit son paysage sur une succession de diagonales d’où s’envolent des tôles, des bâtons, des fragments qui échappent aux maisons pour rejoindre un ciel immaculé. Loin d’être une simple illustration, l’œuvre introduit une réflexion sur le paysage conçu à la fois en tant qu’expérience et représentation, là où espace réel et espace fictionnel se télescopent. À la diagonale du cyclone, Dutter présente, dans cette exposition personnelle, des œuvres qui interrogent les liens que nous tissons avec la nature souveraine et ses images. En particulier, comment nous pouvons habiter l’espace sauvage de celle-ci, c’est-à-dire vivre avec ses lois.

Toma Dutter, Cyclogénèses, 2017. Aquarelle et encre pigmentaire sur papier, 120 x 90 cm. Courtesy de l’artiste

Toma Dutter, Cyclogénèses, 2017. Aquarelle et encre pigmentaire sur papier, 120 x 90 cm. Courtesy de l’artisteExpérience du sauvage et fables topiques

Cherchant sans cesse à explorer ce lien vital qui nous unit au sauvage – cette articulation anthropologique coupée par la culture de la modernité –, l’artiste montpelliérain sillonne à pied les déserts lozériens ou la flore luxuriante réunionnaise, s’installe plusieurs semaines dans une région de nature pour un temps d’observation et de rencontre avec les éléments, parfois sans accès à l’électricité, ni à l’eau, suivant un mode de vie proche de la simplicité volontaire. Dans le sillage d’un Thoreau, il s’agit de se connecter complètement au sauvage, à rebours de la doxa urbaine, puis de traduire les fruits de cette expérience discrète, voire secrète, en images, là où l’homme ne s’impose pas car, de fait, il n’en a pas les moyens. Aussi, ces explorations appartiennent-elles au processus créatif produisant des visions inspirées par des voyages empiriques où l’humain fait partie d’une totalité, et ne se situe pas, surtout pas, au centre du monde. À l’opposé de l’héritage anthropocentrique qui « invente le paysage » (pour reprendre l’expression de la philosophe Anne Cauquelin) en tant que réalité distincte venue d’un fragment de nature – une sorte de prélèvement qui se transforme, dans la peinture, en décorum –, Dutter ne réinvente pas la nature en la réorganisant sous l’angle du paysage. Mais, lorsqu’il la dépeint, aux côtés de ses abris agrestes, il en saisit le chaos autant que les silences, la beauté simple qu’il accroche à des aquarelles légères, à l’égal de ses constructions qui viennent à nous comme des tentatives d’habiter le paysage, comme des petites architectures utopiques, peut-être, des fables topiques. Une vidéo d’animation en noir et blanc montre la silhouette crayonnée de l’artiste, de dos, elle s’enfonce sur des chemins surgissant et s’effaçant en stop-motion, légère elle aussi, elle illustre une dynamique du passage au sein d’une nature encore vierge, brossée en quelques traits, et dont le jeu d’apparition/disparition métaphorise le cycle des saisons. À partir de l’expérience du paysage intrinsèquement relié à l’espace-temps du sauvage et à sa climatologie, se répondent, ici, différentes formes graphiques servant un réseau de récits, composant une sorte de fresque-paysage qui intègre la présence-fantôme du cyclone Bejisa. Une réflexion autour de l’habitat léger, des pans de nature via un wall drawing de fleurs épanouies et une cimaise recouverte all over par un bois naturel, comme pour donner corps à une figure métonymique de la cabane, de l’abri-refuge, de l’architecture de survie qui, par définition, prend la mesure du contexte de son inscription temporaire.

Toma Dutter, vue de l’exposition Cyclogénèses, Mrac Occitanie, Sérignan, 2025. Photo : Aurélien Mole. Adagp 2025

Toma Dutter, vue de l’exposition Cyclogénèses, Mrac Occitanie, Sérignan, 2025. Photo : Aurélien Mole. Adagp 2025Une poétique de la fragilité

Pour Dutter, habiter ou dépeindre (c’est probablement, pour lui, la même chose) le paysage, c’est donc plus le vivre que le voir, c’est être en contact avec une constellation d’organismes interconnectés, c’est appartenir, d’une façon qui ne peut être que modeste, à un rhizome vital. En accord avec cette logique du lien, si l’abri est refuge, cocon, il est également une zone interstitielle entre le dedans et le dehors, un lieu de miroirs naturalistes et de projections fantasmatiques, un espace de mobilités. De même, la construction est de préférence nomade, transportable pour s’adapter aux fluctuations du paysage en mouvement, voire les suivre, si ce n’est les épouser, carrément. Les maquettes en bois souple et les habitations dessinées, aux structures simples, graciles et bien ficelées, occupent l’essentiel des vitrines du cabinet d’arts graphiques de leur esthétique Arte Povera. Flanquées de matériaux à l’aspect « pauvre », du tissu fin presque transparent aux bâtons de bois ductile tel le roseau, elles sont comme suspendues à un fil, à une poétique de la fragilité, et qui s’exprime, le plus souvent, à travers des traits délicats et des voiles d’aquarelle.

Toma Dutter, Un monde lointain, 2020. Aquarelle et encre pigmentaire, 130 x 90 cm. Courtesy de l’artiste.

Toma Dutter, Un monde lointain, 2020. Aquarelle et encre pigmentaire, 130 x 90 cm. Courtesy de l’artiste.Cependant, à cette fragilité répond une grande adaptabilité à l’environnement, peut-être une espèce de résilience qui peut rappeler celle du saxifrage à la tête de pétales minuscules et aux racines incroyablement puissantes. Il est aussi question ici de s’ancrer dans le paysage, même si on ne fait qu’y passer en voyageur solitaire, ou qu’on y flotte en rêve comme dans une bulle, un nuage aquarellé. Le choix prédominant de l’aquarelle sert partout le sentiment d’une tension calme flirtant avec la force immobile des arbres, les feuilles vibratiles, les herbes folles, le vent, ou simplement avec la mise en réserve du papier blanc, vierge. Le transitoire, le fugitif, l’indomptable résonnent ainsi au cœur des paysages de végétation sauvage et des constructions imaginaires de Toma Dutter. Dans un monde saturé de paroles et d’objets inutiles, ces petits territoires de nature libre et d’abris agrestes inventés – tels les Abitacoli ludiques de Bruno Munari –, en suspension dans des espaces nus – telles les micro-constructions chromatiques de Richard Tuttle –, apparaissent, au sein de cette exposition comme d’authentiques oppositions poétiques.

⇢ Toma Dutter, Cyclogénèses, jusqu’au 21 septembre au Mrac Occitanie, Sérignan

Lire aussi

-

Chargement...