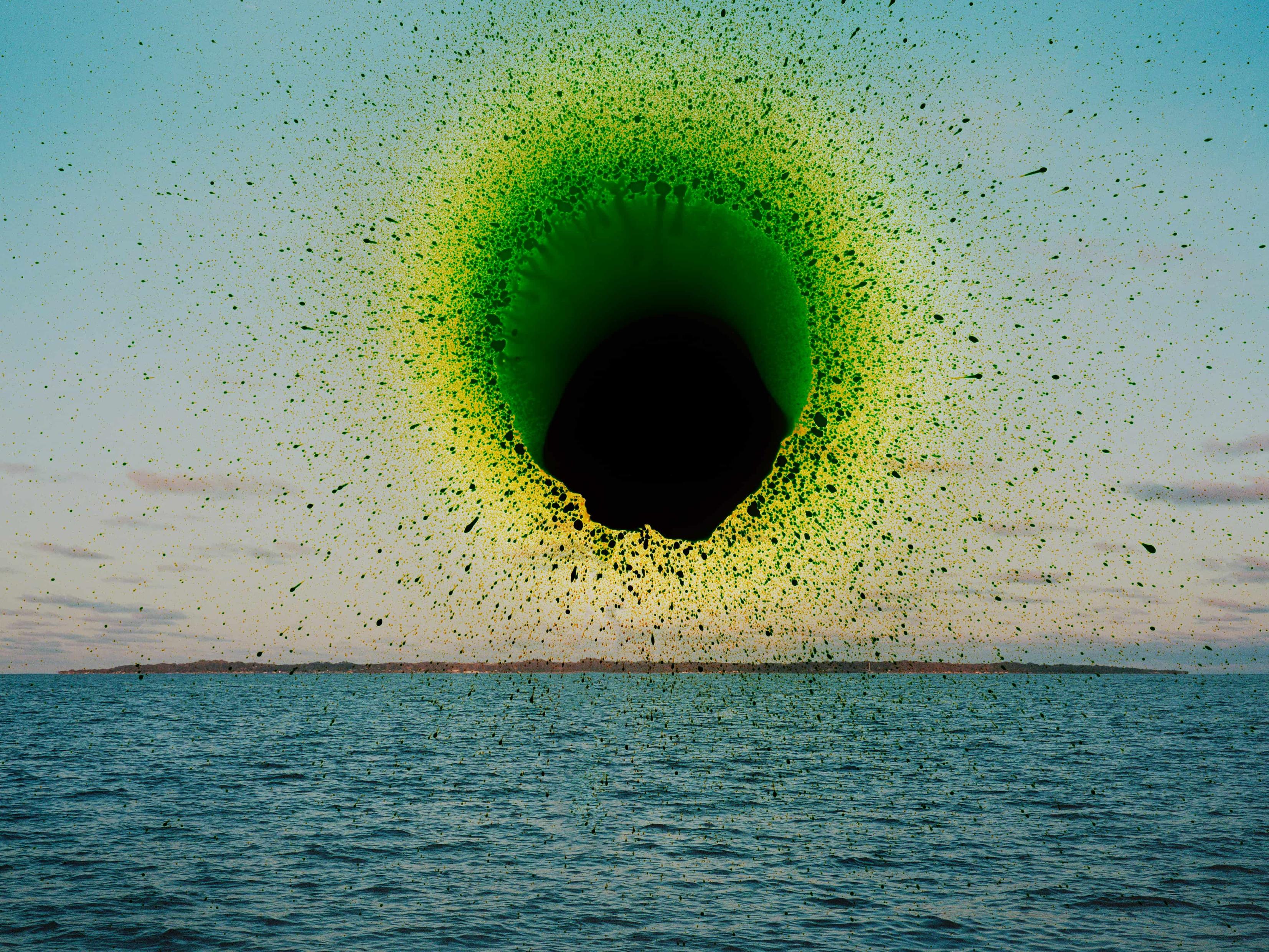

Une fumée ocre mange les feuilles d’un palmier. On se perd dans les fumigènes, les projecteurs et les flammes. Autant d’effets spéciaux que l’artiste franco-suisse Julian Charrière utilise pour mettre en scène les conséquences néfastes de la monoculture de palme dans l’Asie du Sud-Est (An Invitation to Disappear, 2018). Mais l’image de palmier brûlé évoque aussi une autre catastrophe environnementale. Récemment, les dégâts provoqués par les spectaculaires incendies à Los Angeles dès le 7 janvier 2025, ayant calciné plus de 150 kilomètres carrés et plus de 10 000 habitations, rappellent que la « Nature » n’est pas un paysage. Nous en faisons partie. Une évidence qui ne va pourtant pas de soi et que le Jeu de Paume examine avec l’exposition Paysages Mouvants. La balade se construit entre les œuvres de 15 artistes issus d'horizons divers. Toutes décortiquent le fantasme du paysage comme une étendue naturelle dont il serait possible de s’extraire pour mieux l’observer – ou l’exploiter. Une piqûre de rappel bienvue tant la crise climatique que nous vivons est la preuve tangible de l’hybris humain.

Julian Charrière, An Invitation to Disappear – Sorong, Tirage photographique 2018 © Julian Charrière © Adagp, 2025

Julian Charrière, An Invitation to Disappear – Sorong, Tirage photographique 2018 © Julian Charrière © Adagp, 2025Le paysage-monde, traduction de l’allemand Weltlandschaft, est un genre pictural apprécié au XVIe siècle. De nombreux peintres tels Joachim Patinir ou Pieter Bruegel l’Ancien se plaisaient à représenter l’humain comme un minuscule détail, parfaitement intégré aux montagnes, aux rivières et au ciel. Une aspérité parmi tant d’autres. C’est aussi ce que nous rappelle Loo Hui Phang, écrivaine et scénariste française. Son texte, imprimé sur les murs des salles du Jeu de Paume, prend la place d’une œuvre en soi. La forme narrative et poétique tisse le fil rouge de l’exposition. Elle favorise la transition entre des salles exposant des artistes parfois sans rapport direct, comme les vues lunaires du désert de Sonora (nord du Mexique) par le Français Julien Lombardi d’un côté, et les photographies de l’Allemand Thomas Struth, représentations hyperréalistes de forêts australiennes, de l’autre. « Il n’y a pas de “paysage” sans point de vue, scande Loo Hui Phang. Un paysage apparaît comme tel parce que vous le voyez sous un certain angle. Décalez-vous de quelques kilomètres, il se révélera différent. C’est le regard qui crée le paysage. »

Julien Lombardi, Planeta, 2025, Installation : photographies et sculpture (détail) © Julien Lombardi

Julien Lombardi, Planeta, 2025, Installation : photographies et sculpture (détail) © Julien LombardiMon corps, mon paysage

Comment regarder le monde sans vouloir se l’approprier ? Face à une question si écrasante, l’exposition propose parfois des œuvres aux ambitions théoriques absconses. Le duo américano-hollandais Edgar Cleijne et Ellen Gallagher imagine par exemple une installation complexe (Drowned Forest, 2015-2024), mêlant projecteurs anciens, archives et sculptures. Le tout est censé évoquer un monde où les humains, peu à peu séparés du reste du vivant, n’auraient plus que le souvenir lointain d’un rhinocéros, figure spectrale projetée sur une sphère en résine grimpée sur trépied. Mais la perplexité qu’inspire ces formes vaporeuses est vite éclipsée par la simplicité de travaux comme l’Atlas en mouvement (2018-2022) du photographe français Mathieu Pernot, visant à produire des savoirs sensibles au sujet de l’exil. Des pages d’un cahier d’écolier, tâchées d’humidité, froissées et jaunies, sont accrochées au mur de la dernière salle. On y voit, tracé au stylo bille, l’itinéraire de Mohammad Jawad Alizadeh, parti de Kaboul en 2006.

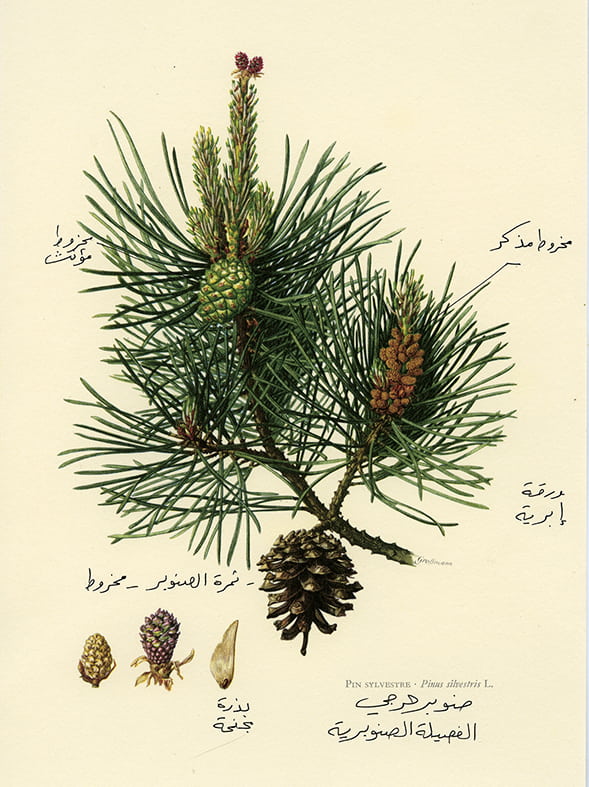

Mathieu Pernot, L’atlas en mouvement. Planches de botanique de végétaux du bassin méditerranéen légendées en arabe, 2018. Marwan Cheikh Albassatneh © Mathieu Pernot © Adagp, 2025

Mathieu Pernot, L’atlas en mouvement. Planches de botanique de végétaux du bassin méditerranéen légendées en arabe, 2018. Marwan Cheikh Albassatneh © Mathieu Pernot © Adagp, 2025Mathieu Pernot a récupéré cette cartographie migratoire de fortune pour son grand projet documentaire, constitué de ses propres photographies – des amoncellements de gilets de sauvetage pourrissant dans une vallée ou encore des moignons d’oliviers derrière des tentes UNHCR – et d’une multitude de documents, comme des planches botaniques et d’astronomie, des dessins, des carnets ou des portraits de famille. Une fois exposés, ces éléments récoltés auprès de personnes touchées de près par la migration, dessinent un panorama humain. De loin, les feuilles donnent l’impression d’une œuvre proche de l’abstraction géométrique. De près, la part la plus incarnée des paysages surgit. « Quelles que soient les révolutions et les formalités, les exils et les fluctuations, [le] corps était le seul endroit sur terre dont [les humains] pouvaient revendiquer l’appartenance », écrit Loo Hui Phang. Ainsi, à la conjonction de l’intime et du politique, le corps, éprouvé par tous ces paysages traversés, ravive les natures mortes.

Paysages mouvants, exposition collective jusqu’au 23 mars au Jeu de Paume, Paris

Lire aussi

-

Chargement...