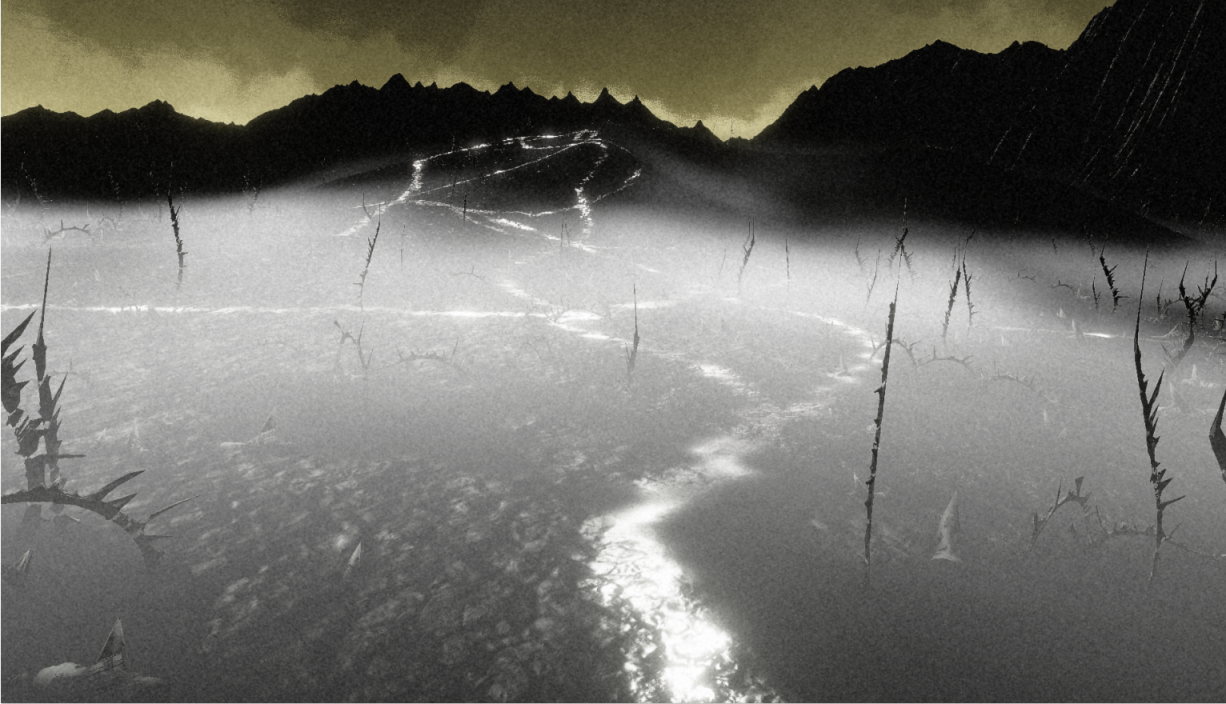

Un charnier inhabituel, tout entier recouvert d’une matière blanche d’apparence visqueuse, occupe la nef des Trinitaires à Arles. Les dépouilles de créatures indéfinies – mi-dragon mi-alien –, languissent sous les regards pétrifiés de petits êtres aux airs de gargouilles nichés dans le chœur de l’édifice gothique. D’un côté, des monstres inspirés des « boss » de l’univers heroic-fantasy de Dark Souls, un best-seller des jeux vidéo de type « die and retry » ; de l’autre, des figures dignes des Pokémons les plus « kawaï ». Aux murs, un bestiaire de fœtus amphibiens fusionne avec des toiles de satin rose, comme figé en pleine gestation. Entre attraction et répulsion, attentive à la sensualité des matières, Mary-Audrey Ramirez a le sens du spectaculaire et de la mise en scène. Elle nous immerge dans un imaginaire pluri-médias oscillant entre macabre et merveilleux. Dans sa première exposition française, de loin la plus plastique du festival Octobre numérique, l’artiste nous familiarise avec ses personnages – statues ou fossiles – cousues dans du vinyle, imprimées en 3D ou sur du satin, et introduit le premier jeu vidéo, dissimulé derrière l’autel, qu'elle a conçu avec une équipe de six personnes. Les sculptures de la nef y prennent vie dans un désert de neige, au rythme d’une mélodie cristalline. On y joue une entité planante aux tentacules lumineuses qui s’incarne dans la peau de l’une des petites gargouilles, en rencontre une autre, accidentée et au pas traînant, et slalome entre les spectres des boss. Dérive méditative dans un univers post anthropocène débarrassé des humains, plutôt que mission à haute tension, Forced Amnesia va à l’encontre des principes classiques du jeu vidéo, à savoir la win, l’adrénaline et la performance. Une démarche critique à l’image de celle du festival : planter les graines d’une écologie des mondes numériques – lesquels représenteraient 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela passe par la remise en question du système très concret qui les a fait naître : le capitalisme. Avec cette nouvelle édition, on se perd dans différents types de ruines, à la rencontre de formes de vie et de production qui suscitent un désir autrement plus fertile que celui, homogène, produit par le divertissement de masse.

Vue de l'exposition Bestiaire and the awkwardness of silence de Mary-Audrey Ramirez © Matthis Autillo

Vue de l'exposition Bestiaire and the awkwardness of silence de Mary-Audrey Ramirez © Matthis AutilloTuer le père

L’atmosphère qui règne dans la petite chapelle de l’ancienne école de photographie d’Arles est plus sobre mais plus anxiogène. Plongés dans une relative obscurité, trois écrans ouvrent à des mondes en camaïeu de gris, un poil glauque. Sur celui de gauche, le personnage joueur – double de l’auteur – est enfermé dans un bunker à la recherche de son compagnon malade qu’il doit soigner – métaphore d’une relation toxique réelle. Jonathan Coryn s’est inspiré de la légende des backrooms : des gamers se seraient retrouvés coincés dans des univers virtuels parallèles, sortes d’open spaces désert et infinis, au cours d’une partie quelconque qui aurait débordé de l’autre côté du décor – le revers terrifiant et aliénant de l’industrie du divertissement. Sur l’écran d’en face, la vidéo de Igor Dubreucq nous plonge dans l’esprit torturé d’une Intelligence Artificielle japonaise en plein cauchemar : une série d’images marécageuses où végètent des constructions vides. À quelles fins a-t-elle été conçue pour être ainsi hantée ? Au fond, en masterpiece, le jeu créé par le collectif Distraction nous met dans la peau d’une IA à qui l’on doit apprendre la notion de désir dans un décor hostile, sorte de Disneyland démaquillé. On nous prévient d’emblée : « Aggregate ne t’apportera aucune satisfaction. » Le jeu s’appuie sur la tension entre frustration et envie, punition et récompense. À la place du château de princesse, un datacenter à l’abandon entouré de ronces comme autant de pieux hérissés. Pour « sauver la belle » ou retrouver son crush, on zone entre une enseigne GIFI calcinée, des pylônes électriques rouillant et des pistes défrichées dans les orties par les joueurs précédents – morts en les explorant. Autant de « lignes de désirs », inspirées par ces passages officieux ou « raccourcis » créés dans les interstices du quadrillage urbain à mesure que les piétons les empruntent. Des « troisièmes voies » qui bourgeonnent en marge des cartes établies par les autorités. À l’intérieur des bâtiments, des entités organiques, masses de chairs percées de trous béants, attendent qu’on les pénètre. Cet univers à l’esthétique crue et viscérale se nourrit des pratiques de cruising : partir à la recherche de relations homosexuelles dans des espaces publics négligés ou inexploités – que le paysagiste Gilles Clément a baptisé « tiers-paysage ». Ce microcosme « non désiré », qui survit sous les radars des caméras de surveillance, du gardiennage et de l’éclairage public, rappelle les champignons qui survivent et prolifèrent dans les ruines des usines – la « troisième nature » – décrits par l’anthropologue Anna Tsing. Une société marginale qui reste prédatée par l’ordre « famille-consommation-domestication ». « Le lieu de cruising de Bergerac a été transformé en base de loisirs », illustre Vincent Moulinet, membre du collectif qui a enquêté dans ce milieu pour concevoir le scénario. Le jeu s’avère non seulement une forme de mémoire de cette « sous-culture » mais aussi une « revanche queer sur le familialisme » ou cette propension des promoteurs et des pouvoirs publics à « nettoyer » ces friches en y construisant des zones commerciales. Allégorie d’une IA, le personnage du jeu apprend du « désir queer », comme une incitation à parasiter le paradigme patriarcal et hétérosexuel des technologies numériques, utilisées à des fins répressives. Au-delà du discours, le collectif applique une forme de décroissance : « faire avec ce que l’on a, réapprendre à maîtriser la technologie open source » ou encore mutualiser les compétences lors de game jams et privilégier le « bidouillage » à une esthétique maximaliste et énergivore. Vincent Moulinet veut y croire : les machines pourraient participer au renforcement de nos écosystèmes sans être LA solution à la destruction du monde. Ou comment ouvrir d’autres horizons que ceux, fascisants, d’Elon Musk et consorts.

Aggregate, jeu vidéo (2024) © DISTRACTION Collective

Aggregate, jeu vidéo (2024) © DISTRACTION CollectiveLe numérique est ce qui rend la vie plus intéressante que le numérique

Pas étonnant que des enjeux queer, écologistes, anticapitalistes et antiracistes s’insèrent dans les jeux vidéo. Ceux-ci sont aussi traversés par des rapports de pouvoir et de domination – non seulement entre humains mais aussi inter-espèces ; l’exploitation et la dépendance à des ressources limitées ; l’idéologie du progrès par la croissance. Derrière l’illusion de territoires dématérialisés et infinis, en expansion constante, il s’agit d’une industrie qui repose sur l’extraction de métaux rares – avec tout ce que cela sous-entend de prédation néocoloniale. Le festival Octobre numérique entend s’inscrire dans une démarche de « permacomputing » – en référence à la permaculture – soit créer en prenant en compte les contraintes imposées par les limites planétaires, et donc s’affranchir de celles du marché, en privilégiant la réparation, le réemploi, la sobriété. « C’est un concept encore méconnu en France qui a émergé sur des réseaux communautaires comme Reddit il y a 4-5 ans, explique Vincent Moncho, directeur du festival. Il n’est pas encore figé, heureusement. La définition officielle du lowtech instituée par l’ADEME a participé à dépolitiser la démarche : on fait du lowtech compatible avec les entreprises, notamment du CAC 40. Au-delà d’une approche théorique, il s’agit de casser la surenchère technologisante qui homogénéise tous les contenus. Ce concept derrière lequel on retrouve des chercheurs, des développeurs, des artistes et des hackeurs, permet de penser ensemble la technique et l’esthétique sous contraintes, comme celle de développer des programmes qui ne pèsent pas lourd ou de ne pas utiliser de matériel neuf. » Le travail de Pierre Corbinais en serait un exemple. Armé d’une Game boy camera – une Nintendo équipée d’un appareil photo –, ce scénariste de jeu vidéo capture le réel au gré de ses dérives. Ce gadget, qui a eu son heure de gloire à la fin des années 1990, ne permet de prendre que 30 photos, en 128 x 112 pixels (l’Iphone 16 a un capteur de 48 megapixels) et 4 nuances de gris, dont on peut seulement accentuer les contrastes et la luminosité. « Dans ces conditions, on regarde très différemment ce qui nous entoure, on fait attention à des choses qui sont d’habitude perçues comme sans intérêt, une ombre par exemple. En un sens, la Game boy camera corrompt l’œil », explique l’artiste. Une sélection de ses images prises à la volée, imprimées en stickers, colonise les murs de la bâtisse à la majesté décrépie où siège la fondation Ortiz. Des nuées de pixels noirs et blanc où l’on devine plus que l’on ne voit des situations et des formes : un drapeau dans un manifestation, les grues d’un chantier, la courbe d’une colonne vertébrale. Une sorte d’anté-Instagram, anonyme et pirate, qui met en relief le caractère dystopique de la société contemporaine, boulimique de prises de vue de plus en plus nettes et « intelligentes », comme en témoignent ces caméras de surveillance à reconnaissance faciale qui ont été implantées dans l’espace public.

Urbex en mode FPS

Bien qu’immatériels, les mondes numériques produisent aussi leurs lots de déchets et des ruines dont on ne sait que faire. Mathis Claudic est retourné sur les traces de sa jeunesse en se reconnectant à Modern Warfare 2, un jeu de First Person Shooter (FPS) des débuts de la série Call of Duty auquel plus personne ne joue. La map est déserte, coincée dans une éternelle attente : une carcasse d’avion qui n’en finit pas de brûler, un coin de rue en perpétuelle explosion. Fouiner dans les limbes des serveurs est aussi une manière de mettre en pratique le concept de « permacomputing ». Le jeune artiste a extrait ces images et les a mises en scène à la manière des peintures romantiques ou orientalistes du XIXe siècle. Notre regard se perd dans la contemplation d’une oasis crépusculaire quand soudain, on bute sur un caisson posé au sol où gît le corps recroquevillé d’un soldat à échelle 1. On lève les yeux de la sépulture pour se heurter au portrait d’un autre cadavre virtuel tiré façon canon biblique. Plus loin, par l’entremise d’une vidéo, on s’immerge en FPS dans le poème « Le Dormeur du Val » de Rimbaud, version soldat moderne. Manière d’anoblir ces bribes récoltées dans les poubelles de l’industrie vidéoludique et de les hisser au rang d’icônes atemporelles. Pour autant, ce contexte de guerre en stand-by nous ramène instantanément à l’actualité militaire et ses horreurs, dans lesquelles sont impliqués les jeux vidéos, en tant qu’outils de formation des soldats et de programmes armés. La course technologique supplante celle à l’armement. L’Etat d’Israël, qui anéantit la bande de Gaza et enflamme le Moyen Orient, sûr de sa supériorité militaire et technologique, s’avère une cyberpuissance au même titre que la France et la Russie, le secteur du numérique entretenant des liens étroits avec Tsahal. Oui, les mondes virtuels sont à l’image de notre réalité, ils l’impactent aussi. Si le « permacomputing » permet d’envisager une intersectionnalité des luttes VR et IRL, on est preneurs.

Octobre numérique, exposition collective jusqu’au 10 novembre à Arles

Lire aussi

-

Chargement...