L’idée est simple et efficace : réactiver l’histoire de cette collection quadragénaire grâce à une sélection d’œuvres qui s’y révèlent emblématiques, contourner la sempiternelle thématique commune, réductrice à plus d’un titre. Certes, il y a le corps, mais le corps court partout dans l’histoire de l’art, étant, pour reprendre la formule de Merleau-Ponty, « le véhicule de l’être au monde ». En embrassant les « véhicules » de « Fondamentales », on peut dès lors se faire son cinéma, aborder les productions artistiques en autant d’images d’un story-board organique dans lequel les corps, en effet, sont multiples, visibles et invisibles, réels et inventés, dialoguent ou s’opposent, se rencontrent sur le ciel d’une modernité regorgeant d’utopies et de faux-semblants, comme sur les cieux voisins d’une post-modernité qui ne cesse de s’étendre, où l’Occident, de part et d’autre de l’Atlantique, se retrouve en crise après s’être bercé d’illusions.

Vue de l'exposition Fondamentales au Frac Occitanie Montpellier. p. Cédrick Eymenier

Vue de l'exposition Fondamentales au Frac Occitanie Montpellier. p. Cédrick Eymenier

Spaghetti Man

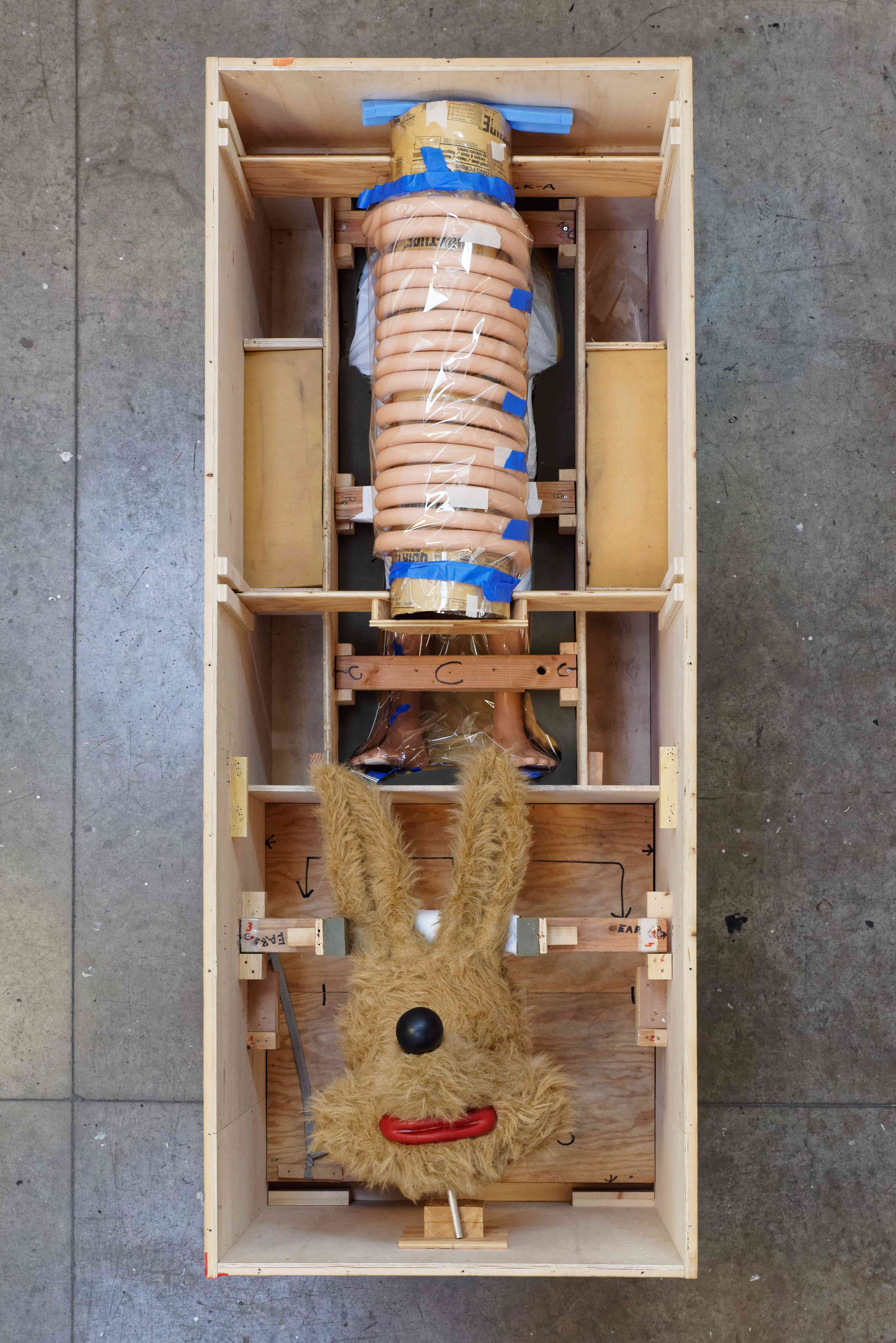

Sur l’écran de notre film projectif, le héros pourrait bien être Spaghetti man, personnage drolatique signé Paul McCarthy. La figure, placée ici au centre de l’accrochage, qui semble sortie d’un cartoon improbable, est trop grande pour être humaine, ce qu’elle est pourtant par son anatomie flanquée d’un pénis – excessivement surdimensionné. Elle est également trop humaine et immense pour être un lapin, malgré sa bouille de peluche aux hautes oreilles dressées. L’hybride est donc sorti de la caisse de régie où on le voyait sur le carton d’invitation, où il se dévoilait en deux morceaux, soigneusement conditionné. D’emblée, ce mouvement est assez beau, d’autant qu’il rappelle qu’un Frac a à la fois pour mission de conserver et de montrer sa collection, comme il a vocation, d’ailleurs, à faire des acquisitions. À l’égal d’un Priape moderne qui se croit surpuissant et qui, assurément, porte l’hybris telle une marque du ridicule faisant écho au spectaculaire hégémonique de Disney à Hollywood, ce héros sans étoffe (sinon un T-Shirt trop court !) s’impose dans la galerie. Sorte de vigie aveuglée par son ego, inconscient de ses propres limites, Spaghetti man entre étrangement en relation avec ce qui l’environne, des fils invisibles se tissent dans les esprits, des constellations à deux, trois, six, onze, seize étoiles s’impriment librement sur la pellicule.

De part et d’autre de l’Atlantique

D’entrée de jeu, la sculpture de McCarthy dialogue avec l’installation sonore de Mike Kelley disposée au sol. Une connexion qui s’établit presque naturellement puisque les deux hommes ont travaillé ensemble, tous deux trublions de l’art contemporain californien, tous deux héritiers des feux de la rampe et de la contre-culture, des profondes blessures de la guerre du Vietnam et de la politisation capitaliste des corps, d’une culture high and low dont ils pointent les dysfonctionnements avec une bonne dose d’ironie. Du spectacle de l’intime au spectaculaire concentré, il n’y a qu’un pas, ainsi que le suggèrent leurs œuvres, de part et d’autre de l’Atlantique aussi, et depuis un bail. Pour s’en convaincre, il suffit de s’attarder sur le drapeau français en lambeaux de Benoît Broisat qui occupe le mur du fond, relique sauvée d’une soirée de « teufeurs » au Grand Palais en 2009. Ce néo-ready-made (à exemplaire unique) résonne soudain avec les photos de Duchamp par Man Ray, figurant respectivement une tonsure en étoile sur le crâne de l’artiste – un fragment de pavillon –, et son fameux double féminin Rrose Sélavy. Un travestissement qui converse avec la Barbette androgyne du cliché de l’ami américain ou du portrait de ce dernier, éminemment surréaliste. À ce stade du film, Spaghetti man a cédé sa position de super héros à Duchamp en personne : Duchamp en Amérique, Duchamp ou la confusion des genres et le détournement de l’objet d’art en chose Dada, Duchamp et la présence/absence du corps transmuté en masse critique du monde de l’art, une dimension revisitée par Louise Lawer, présente avec son White Wall. Duchamp, encore, à l’Armory Show de New York, en particulier avec son Nu descendant un escalier n °2 qui bruisse dans la peinture H.escalier de Nina Childress, image à la technique parfaite, délibérément floutée, d’une femme majestueuse, à la grâce de star, aux antipodes de la Lady Liberty de Manuel Ocampo, bad painting dans laquelle la célébrissime allégorie de la liberté a pris du plomb dans l’aile.

Paul MCCarthy, Spaghetti MAN (œuvre démontée), 1993. Collection Frac Occitanie Montpellier. p. Christian Perez / Frac OM

Paul MCCarthy, Spaghetti MAN (œuvre démontée), 1993. Collection Frac Occitanie Montpellier. p. Christian Perez / Frac OM

Survivances

Autre constellation naissante sur la toile de ce florilège d’œuvres, celle qui s’organise autour de la mémoire traumatique des guerres, que les conflits ciblés soient plus ou moins lointains, latents, sur le fil du rasoir, en accord avec le portrait de ce blondinet flanqué de la moustache d’Hitler, que l’on couperait volontiers si elle n’était née d’une empreinte de lait imaginée par le groupe d’artistes fort politisés General Idea. Du corps contraint d’une communiante bourgeoise photographiée par August Sander en 1911 au corps collectif tatoué par l’Histoire, en passant par les enveloppes de chair qui se parent contre une menace atomique ou tellurique dans une fiction trouble de Jesper Just, les stigmates d’une société occidentale fragile affleurent, autant que les survivances sont manifestes. On reprend le fil du récit à partir du sexe hypertrophié de Spaghetti Man, on le branche à la façon d’un plug-in sur la photographie du retour héroïque des Indiens d’Amérique selon Christian Boltanski, et le film continue de se dérouler, puis se rembobine. Il n’y a pas de happy end, le dénouement est incertain, on constate simplement que les artistes, témoins de leur temps, produisent des images qui réveillent notre mémoire, nous conduisant à réfléchir sur notre présent. Dans le fond(s), c’est le lien esthétique et politique que chacune crée avec le réel et ses fantasmagories qui est essentiel, qui demeure fondamental.

> Fondamentales, jusqu'au 22 avril au Frac Occitanie Montpellier

Lire aussi

-

Chargement...