2024 : le streaming vidéo occupe 50 à 80% du trafic global en ligne ; les deux applications les plus téléchargées au monde reposent sur le scroll ad lib de « contenus » ; des plateformes abreuvent la société en fictions sur mesure ; et les théories de l’esthétique ont déjà acté l’ère du « post-cinéma ». Contre une telle hégémonie, que peut le « found footage », cette tradition contre-culturelle du recyclage d’images ? Beaucoup, à son échelle. C’est le pari du FRAC Corsica qui lui consacre une généreuse exposition – rien de moins que douze heures de film, de 1981 à nos jours. Perché sur la citadelle de Corte, le centre d’art mute en mini multiplexe d’art vidéo pour l’occasion. Trois de ses espaces font office de salles de projection où sont diffusés en continu les 32 films selon des séries thématiques. Pour un visionnage plus personnel, une forêt d’écrans les reprend simultanément, un par un, dans une pièce adjacente. De quoi déjouer, le temps d’une visite, le régime scopique auquel nos quotidiens nous soumettent ?

Une exposition n’y suffirait pas, bien sûr, mais La Seconde vie des images en mouvement ouvre des pistes pour y parvenir, certaines plus corrosives que d’autres. À l’ère du meme et de l’humour internet, une des plus évidentes est celle du détournement de la pop culture. Et à ce jeu-là, le found footage a de quoi rivaliser. Un loop de 24 secondes de la comédie musicale bubblegum Grease et les commentaires caustiques de Max Grau en sous-titrage : l’artiste allemand trouve la forme parfaite pour dire la transformation de notre rapport aux artefacts, aux médiums, à la mémoire. À la fois drôles et désenchantées, les 23 minutes de son (…) craving for narratives (2015) synthétisent à elles seules tout le méta discours critique de notre temps. Autre film, autre époque : un montage signé Candice Breitz, artiste sud-africaine, isolant toutes les scènes où Sharon Stone parle dans Basic Instinct. Ce qui revient à un temps de parole de sept minutes – finalement peu, s’agissant du rôle phare d’un film de deux heures. Mais Soliloquy (Sharon) (1992-2000) n’a pas besoin de plus pour prendre la séduction hollywoodienne à son propre jeu : son cabotinage, sa manipulation, sa fabrique de l’icône. Voilà le cinéma mainstream mis à nu, réduit à quelques poses risibles. Même méthode à l’œuvre chez l’Anglais Ben Rivers, qui compile des jump scares du cinéma gore des années 1970 et 1980. Son Terror nous jette de l’hémoglobine plein les yeux mais celle-ci n’opère plus et les climax sont désamorcés. Même pas peur.

« Perfect lives » d'Agnieszka Polska © DR

« Perfect lives » d'Agnieszka Polska © DR

Autre décadrage récurrent dans la pratique du recyclage : le changement de ton, le plus souvent par un montage et une bande son à rebours. Dans Perfect lives (2019), Agnieszka Polska imagine ce que seraient des vues idéalisées de la « vie sur Terre ». L'artiste polonaise s'inspire d’un épisode de la conquête spatiale en 1990 : les scientifiques s’interrogeaient alors sur les images que la sonde Galileo pourrait capturer de l’activité sur notre planète. Chez l'artiste, cela prend la forme d'une superposition de « stock films » dépeignant des situations génériques – quotidien domestique, mariage, nature, travail, crime –, glissant sur des stases sonores. De ce redécoupage méditatif surgit la mélancolie d’une race humaine se faisant à elle-même la promotion de son mode de vie ou se chantant peut-être son propre chant du cygne. Une même désillusion envahit In our real life (waves) (2021) : la montée des eaux se lit dans les déchaînements de la mer tels que captés par des vidéos amateurs en zones côtières. De Saint-Malo en France à Montevideo en Uruguay, le Pakistanais Jason Hendrik Hansma trace le crescendo d’une revanche de la nature à travers ces matériaux anonymes. En fond, une voix vocodée nous sermonne : « Ceci se passe dans la vie réelle ». Fascination, mise à distance, désensibilisation, déréalisation : tel est le paradoxe du réel représenté.

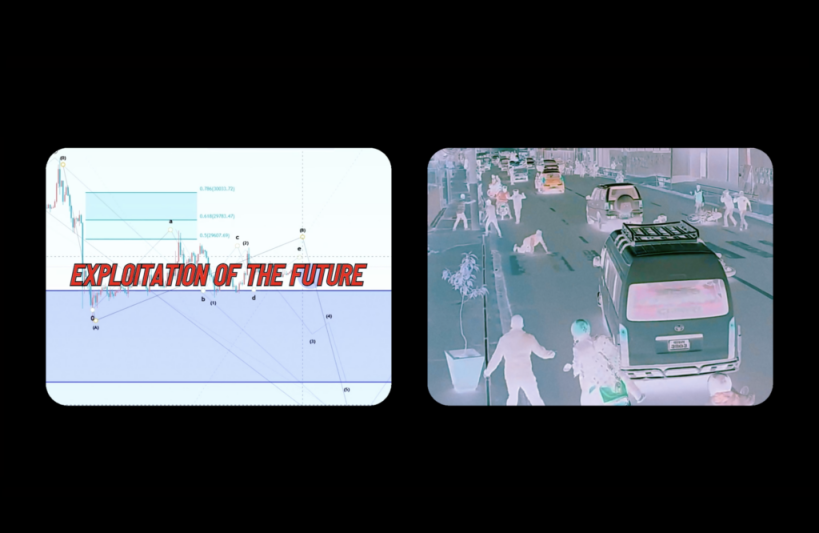

À l’inverse, le travail des archives peut être l’outil d’un ressaisissement du réel ou du moins de l’histoire. Plus solennels, voire documentaires, plusieurs films programmés versent dans l’anthropologie visuelle et la réévaluation historique. Dans Aequare – the future that never was (2023), le Congolais Sammy Baloji confronte la propagande d’époque vantant les infrastructures coloniales dans son pays natal à des vues contemporaines du même territoire. Le rythme est posé, la mise en miroir se suffit à elle-même : à l’optimisme scientifique du colon belge, relayé par un speaker nasillard typique des années 1950, se substituent les séquelles sur l’exploitation agricole dans la forêt Yangambi, poumon tropical. Retour au présent, voire dans le futur : l’Espagnole Gala Hernandez Lopez se penche sur les projections débridées que suscite l’innovation numérique. For here I am sitting in a tin can above the world (2024) croise des docus d’archive et des vidéos en webcam diffusés en négatif et en double écran. On y découvre des hommes ruinés par les cryptomonnaies – mais ils « ne regrettent rien » –, ou Hal Finney, pionnier de la spéculation en ligne, annonçant son projet de cryogénisation. Un montage atmosphérique et les commentaires dépassionnés de l’artiste tempèrent cet hubris et ces extravagances.

FRAC Corsica © Léa Eouzan Pieri

FRAC Corsica © Léa Eouzan PieriEn marge de ces films très élaborés, d’autres gestes plus secs et DIY suffisent parfois à gripper la mécanique des images. Pour n’en citer qu’un, Pub (2016) d’Amalia Vargas est la seule proposition non-figurative du lot. D’un iPhone plaqué sur un écran télé pendant les pages publicitaires, le film tire un trio d’abstractions floutées en split-screen : un recyclage brut de la surabondance promotionnelle, recanalisée en un flux de formes, de couleurs, de lumière – pourquoi produire encore de l’image quand on en a déjà tant en stock ? Cette œuvre astucieuse est d’ailleurs l’une des seules signées par une artiste locale. Et cette expo 100% audiovisuelle n’est sans doute pas étrangère à l’actualité de l’île : l’essor d’un cinéma made in Corsica, salué par la programmation de plusieurs longs métrages locaux au dernier festival de Cannes. Un fait historique : l’Île de Beauté a pris en main sa propre représentation à l’écran. Le moment est donc propice pour inviter le public corse à gratter à la surface d’un médium de masse dont les implications politiques sont toujours plus troubles qu’il n’y parait. La seconde vie des images en mouvement s’y prête : sa sélection se veut facile d’accès, des vidéos plutôt courtes, au référentiel souvent pop, écartant les démarches hermétiques. Chacun à sa façon, ces « films sans tournage » – comme les appelait Jean-Luc Godard qui en a plus d'un à son actif – retournent les armes de l’ennemi contre lui-même. Car regarder – et filmer – ne sont jamais des actes innocents.

⇢ La seconde vie des images en mouvement, exposition collective au FRAC CORSICA, jusqu’au 26 avril