Les expositions sur le sida ont été peu nombreuses en France, et aucune n’avait pris l’ampleur de celle présentée au MUCEM en 2022. Quel est l’enjeu de cette proposition du Palais de Tokyo ?

EL : L’idée au MUCEM était de mettre en exposition une énorme archive sur le sida que le musée avait commencé à constituer au début du siècle, afin de raconter une histoire sociale de l’épidémie. Ce n'était pas une exposition d’art. D’autres expositions comme Art AIDS America de Jonathan Katz à Chicago cherchait l’exclusivité. Ce n’est pas notre parti pris. En France, avant Exposé.es, Paul B. Préciado avait présenté Immune à Bourges en 2011, mais il lui avait été impossible d’emprunter les fonds d’Act Up.

FP : L'exposition au MUCEM était un soulagement. Elle nous permettait d’avoir une approche plus focalisée, avec un parcours d’exposition affinitaire, émotionnel, proposant une diversité d’âges et de pratiques. Nous cherchons à montrer ce que le sida fait faire aux artistes, comment il les impacte. Nous avons invité des artistes avec des situations dans le monde de l'art qui sont très différentes. Des gens reconnus, très installés, comme Gonzalez-Torres, côtoient d’autres personnes davantage en périphérie.

EL : Dans mon livre, je démontre aussi comment les activistes ont puisé dans certaines formes d’art comme l’art conceptuel ou minimal. Dans les années 1980, les artistes s’approprient des images, médiatiques ou télévisuelles, pour les déconstruire. La lutte contre le sida s’empare de ces modes d’action. Ce mouvement à double-sens est fascinant. C’est notre fonds d’archives à nous, notre matériau de base pour faire cette exposition.

Elisabeth, dans votre livre vous mettez en garde contre les dangers d’obtenir une place au musée en tant qu’artiste : « le placement sous cloche, l’isolement comme spécimen, la classification du normal et du pathologique. » Comment éviter ces dérives ?

EL : La réflexion de la curatrice Helen Molesworth sur le sujet m’a guidée. Nous avons tâché de ne pas faire de sections, de ne pas trier par thématique. Nous refusons de nous placer au-dessus, nous espérons pour cette exposition être en plein dedans. Mon livre n’est absolument pas académique, je l’ai écrit au fil de la plume, avec un plan organisé par idées, affinitaire. Je ne sais pas faire autrement. C’est quelque chose qui était très prégnant durant l’épidémie, le sentiment général que plus rien ne faisait sens. De la même façon, j’espère que l'exposition est suffisamment délestée de toute démagogie. Il n’y a pas de point final, pas de sens de visite.

FP : Exposé.es n’est pas une exposition d’artistes séropositifs. Par exemple, nous avons fait le choix de présenter une vidéo de l'artiste Donald Ronay, membre du Black Audio Film Collective, affecté par un autre trouble, mais qui articule une pensée précieuse sur la maladie.

Bien que l’exposition assume son ancrage dans le XXe siècle, pensez-vous que les jeunes artistes ont encore quelque chose à dire du sida aujourd’hui ?

FP : Nous le verrons bien avec les propositions de Benoît Piéron, audrey liebot et Théophylle DCX. L’idée avec cette exposition, c'était aussi d’actualiser le passé. L’artiste Jesse Darling a tout de suite posé la question des queer elders, ces ainés queers qui n’ont pas pu transmettre d’héritage dû à l’épidémie. Certains jeunes artistes comme Jesse proposent des œuvre-hommages. Exposé.es est aussi un pont entre les générations.

EL : J’ai publié ce livre en 2017. Depuis, beaucoup de choses sont arrivées : le covid, la guerre, la problématique climatique, MeToo. Je suis excitée de voir comment va résonner mon travail au moment d’une prise de conscience globale sur la question des féminicides, par exemple. Cette exposition est pensée aussi comme une expérimentation. J’étais curieuse de voir le livre traîné dans ce présent, cette immédiateté politique.

Michel Journiac, Marquage d’un corps – Action de corps exclu, Étape 7 du Rituel de Transmutation, papier photographique, tirage argentique couleur, 107x74 cm, 1983, numéro d’identification 2021.9.3, Collection du Mucem

Michel Journiac, Marquage d’un corps – Action de corps exclu, Étape 7 du Rituel de Transmutation, papier photographique, tirage argentique couleur, 107x74 cm, 1983, numéro d’identification 2021.9.3, Collection du Mucem

L’histoire de l’art a-t-elle assez de recul pour distinguer une chronologie dans le traitement artistique du sida ?

EL : J’ai étudié l’histoire de l’art dans les années 1970, et les personnes que j’ai côtoyé à ce moment-là, après le passage du sida, sont mortes. Il a manqué une génération de gens capables de travailler avec les artistes et de repenser le passé. La même chose, pour les artistes eux-mêmes. Cette rupture était la première. Puis, il en est advenu une seconde, celle du burn-out, de la fatigue, du silence. C’est vraiment les années 2000. Ce n’était pas une volonté de la part des survivants, c’était un état des choses. Ils ont dû se fabriquer une nouvelle psyché, un nouveau corps. Imaginez-vous être sûr de votre mort prochaine et puis, soudain, apprendre que vous pouvez en fait, vivre avec le virus. Beaucoup de jeunes gens me disent : “Pourquoi vous ne nous avez pas raconté cette histoire du sida ?” Je ne sais pas quoi leur répondre. Ce n’était pas possible.

L’évocation de cette période exerce chez les jeunes queers une forme de fascination. Que raconte cette nostalgie ?

EL : Les personnes plus jeunes, nées dans les années 1990 ou 2000, consultant les archives ou regardant 120 Battements par minute (film réalisé par Robin Campillo en 2017, ndlr) sont en effet très nostalgiques. Je les comprends d’une certaine façon. C’était horrible et extraordinaire à la fois. Il y avait un tel humour morbide. “Les molécules pour qu’on s’encule.” Je ne m’en suis jamais remise, c’est absolument camp*. Certes, la capacité d’invention était décuplée mais la peur et la rage étaient partout, tout comme la confrontation avec la mort, qui était une expérience très solitaire. Il faut le rappeler, au vu des représentations de groupes flamboyants et solidaires qui circulent de cette époque.

FP : Je crois qu’il y a un sentiment contemporain général d’arriver un peu tard. Avec la sensation qu’on va droit dans le mur, vient cette nostalgie. J’ai demandé à Lionel Soukaz d’ouvrir l’exposition avec un assemblage inédit du Journal Annales. C’est devenu un film extrêmement drôle. Je voulais que le registre de l’humour tranche avec les écueils de ce genre d'expositions, souvent sujettes à un phénomène institutionnel presque nécrophile. Le film de Dustan aussi, est assez drôle.

Black Audio Film Collective, Three Songs on Pain, Time and Light, 1995 (capture vidéo), vidéo 4/3, couleur, son stereo, 25 min. Courtesy Smoking Dogs Films et Lisson Gallery © Smoking Dogs Films

Black Audio Film Collective, Three Songs on Pain, Time and Light, 1995 (capture vidéo), vidéo 4/3, couleur, son stereo, 25 min. Courtesy Smoking Dogs Films et Lisson Gallery © Smoking Dogs Films

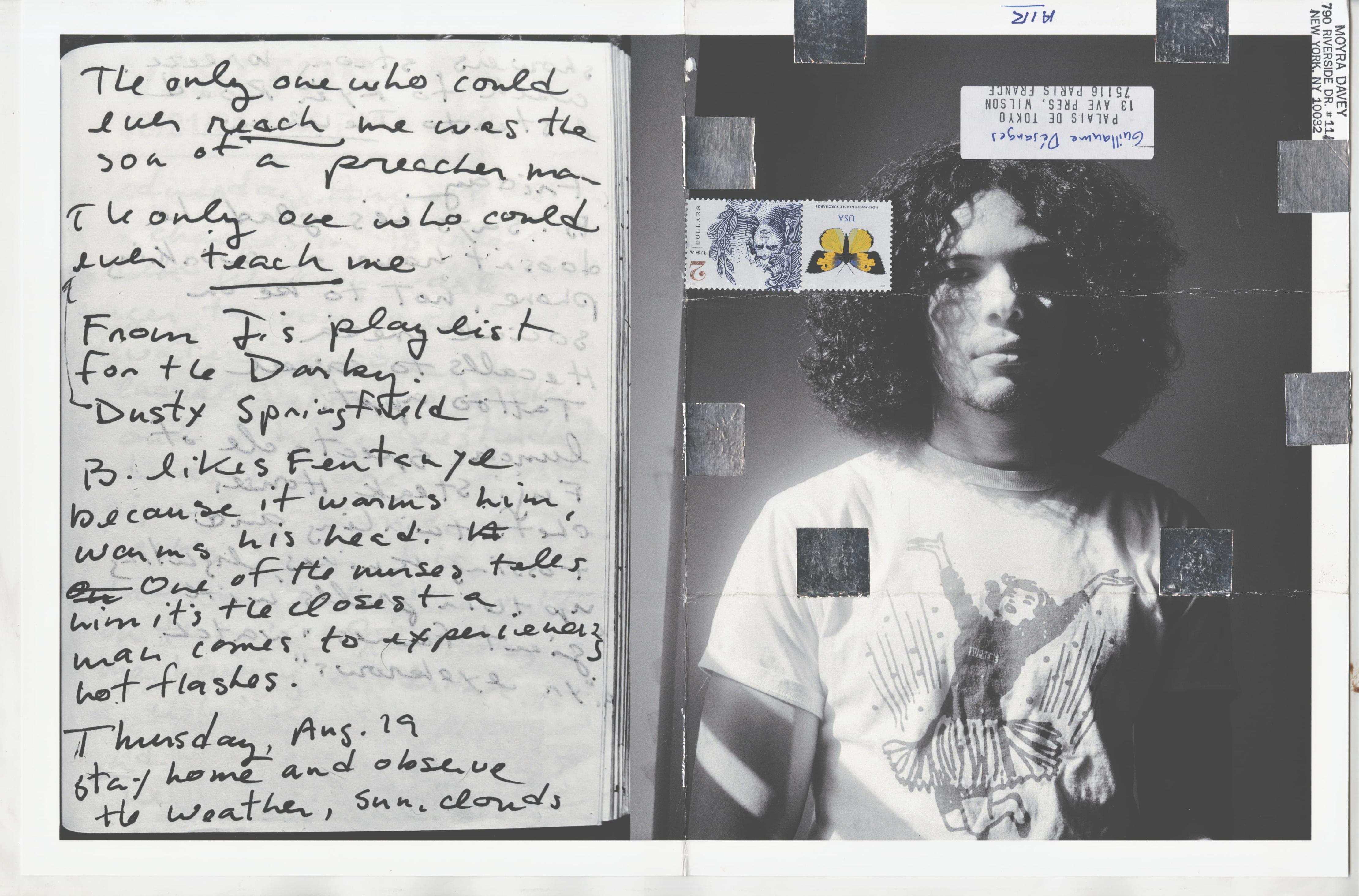

Guillaume Dustan est d’ailleurs revenu en force dans la sphère artistique. Il semble incarner une forme de radicalité dont cette génération ressent le besoin.

EL : Bien sûr, les jeunes queers sont à la recherche de formes dont iels peuvent se revendiquer. Sinon, c’est un drame. À chaque fois, il faudrait recommencer. J’espère que des artistes et des activistes de la nouvelle génération vont pouvoir s’emparer de ce qui est présenté au Palais de Tokyo. Ce qui m’a incroyablement touché, c’est de voir des artistes face à la finitude, habités par cette question : “Qu’est-ce que ça va devenir, mes trucs ?” Cette tension est présente dans le travail de Philippe Thomas, il dit à ceux qui suivent : à vous, de faire. À vous, de vous situer. À vous, de devenir.

Les institutions s’attèlent aujourd’hui à penser la représentation des minorités. Qu’est ce qui a provoqué ce basculement d’après vous ?

EL : En effet, cette exposition advient dans un environnement culturel assez fascinant. Il y a une telle droitisation ambiante et en même temps, depuis quelques années, la visibilité queer et les questions intersectionnelles habitent le paysage parisien. En réaction à la chape de plomb générale, les institutions se positionnent. Aussi, je crois qu’il existe désormais une forme d’intransigeance de la part des publics d'exposition. Le monde de l’art est ce qu’il est, c’est un monde d’argent, très clivé, mais j’ai quand même l’impression qu’on ne laisse plus passer certaines choses.

FP : De façon générale, un sillon se creuse. Même si la crainte du backlash, du basculement vers l’extrême-droite est toujours présente, un mouvement général pénètre les institutions.

Alors on est sur la bonne voie ?

E : Non. On est jamais sur la bonne voie. Simplement, à force de persister, de lutter, des portes s’ouvrent.

Camp* : Dans son essai Notes on « Camp » paru en 1964, Susan Sontag est la première à théoriser le terme. Synonyme d'extravagant, excessif, ou théâtral, le camp désigne aussi la subversion des rôles sociaux, notamment par l'androgynie.

> Exposé.es du 17 février au 14 juin 2023 au Palais de Tokyo, Paris ; du 9 mars au 13 juin 2023 au CN D, Paris

Lire aussi

-

Chargement...