Découvrir une ville incite à laisser traîner son regard en l’air pour capter une perspective inattendue. C’est ainsi qu’errait Barbro Östlihn (1930-1995) dans les rues de New York. En témoigne son huile sur toile Gas station (1963) : des rangées de fanions jaunes se détachent du bleu du ciel en arrière-plan, à perte de vue. Les coups de pinceau paraissent refléter le soleil, évoquant les banderoles et les lampions suspendus entre les immeubles du quartier de Chinatown, non loin du 128 Front Street où résidait l’artiste suédoise – dans l’ancien loft du célèbre artiste pop Robert Rauschenberg. La rétrospective Stockholm – New York – Paris que lui consacre l’Institut suédois révèle combien l’environnement urbain a façonné l’imaginaire de cette artiste dont l’œuvre fut, de son vivant, cantonnée aux galeries. Un corpus plus proche de l’abstraction géométrique que du goût de l’époque pour les cultures surréaliste, pop et consumériste.

Barbro Östlihn, Gas station, 1963, © Barbro Östlihn archives, photo Sotheby’s France

Barbro Östlihn, Gas station, 1963, © Barbro Östlihn archives, photo Sotheby’s France

Fraîchement débarquée de Suède, l’artiste trouve son carburant artistique dans les rues en chantier et l’architecture massive de la capitale états-unienne. Pendant ses longues promenades, elle photographie New York à l’argentique, des clichés qui lui servent de modèle pour ses toiles. On y retrouve le sud de Manhattan, alors miséreux et éventré par les travaux. Ces terrains vagues inspirent aussi d’autres d’artistes de l’époque, comme les superstars Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat qui y installent leurs ateliers dans des usines désaffectées. Chez Barbro Östlihn, cet entrelacs de contre-cultures et de ruines donne naissance à des formes abstraites, loin de l’approche documentaire. Sa peinture s’éloigne de son objet et transforme les paysages en divagations géométriques. Une autre forme d'impressionnisme, donnant à voir l’omniprésence de la verticalité et de l’industrie dans la ville. Si son regard acéré a bien assimilé les formes qui l’entourent, les édifices que dépeint l’artiste sont méconnaissables. Ici, pas de mimétisme, seuls comptent les effets que produit cette architecture sur la Suédoise.

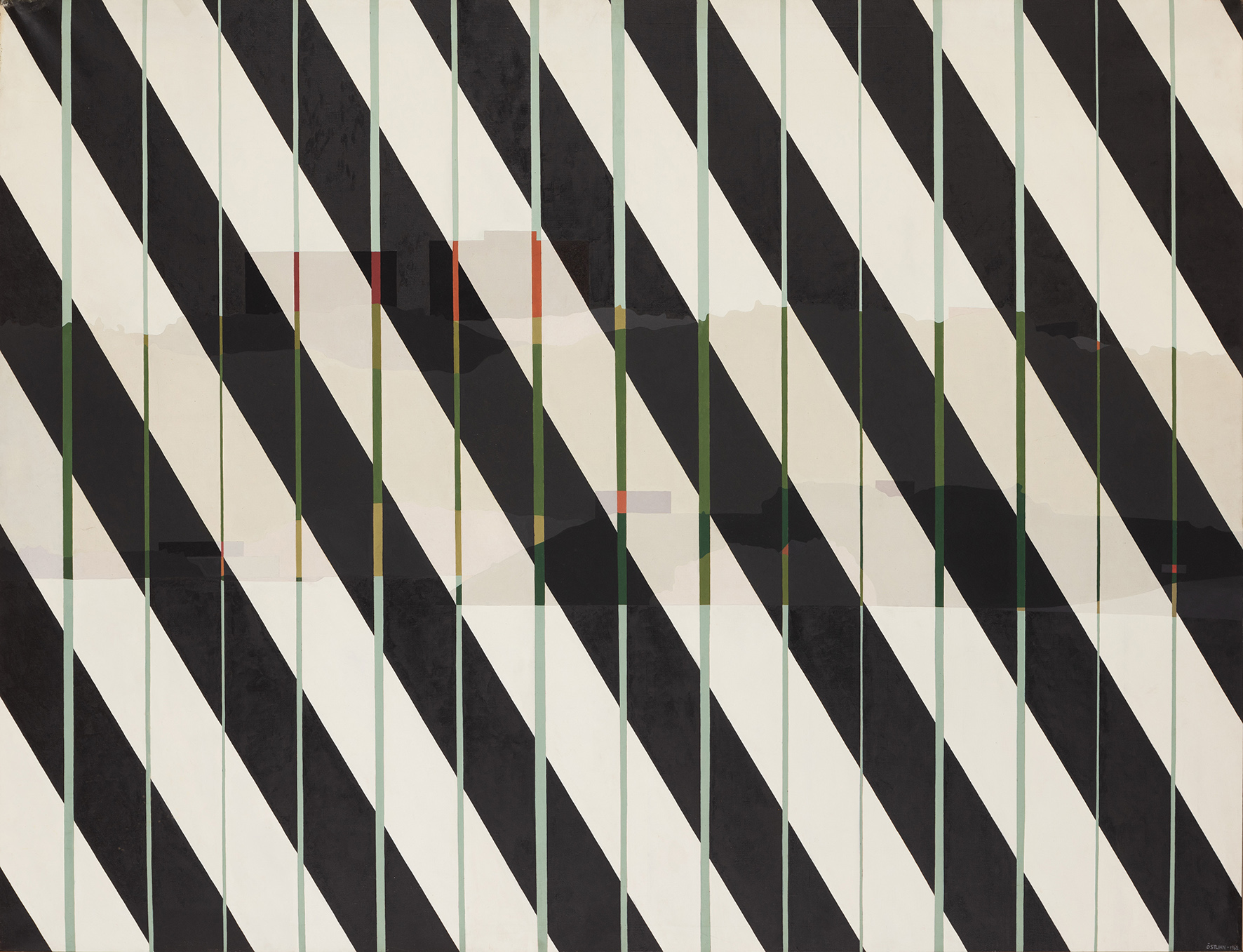

Qui pourrait donc se targuer de reconnaître le Washington Bridge — monument de métal liant le nord de New York au New Jersey — dans les rayures bicolores présentes dans sa toile éponyme de 1962 ? Ces bandes noires et blanches qui strient le tableau figurent pourtant les câbles métalliques parasitant la vue depuis le pont à cet endroit. Entre les aplats de couleur se devinent aussi des touches de vert et de rouge, étalées dans la longueur. Celles-ci suggèrent l’autre rive de l’Hudson River. Mais New York n’est pas seulement prétexte à des expérimentations formelles chez Östlihn. L’artiste cherche à en traduire les sensations propres. Comme dans sa peinture, le regard y est constamment entravé par un building, un chantier, des câbles, des piliers. Mais, dans ces toiles comme dans la ville qui les a inspirées, il suffit de relever la tête pour voir poindre le ciel.

Barbro Östlihn, Washington bridge, 1962, © Barbro Östlihn archives, photo Sotheby’s France

Barbro Östlihn, Washington bridge, 1962, © Barbro Östlihn archives, photo Sotheby’s France

Un tiraillement entre liberté et claustrophobie que nous laisse apprécier avec recul cette exposition économe en œuvres. La curation est résolument ciblée : seule une vingtaine de toiles arborent les espaces de l’hôtel de Marle où siège l’Institut. Les grands formats s’y laissent observer sans obstruction, comme des invitations à la méditation sur la vie urbaine. Parmi ceux-ci, San Carlos I et San Carlos II (1985), deux variations autour de l’idée de monochrome, l’un verdâtre, l’autre orangé. Tous deux décomposent ces nuances de couleur à la manière d’un kaléidoscope, rappelant que le plus simple détail, la moindre teinte, mérite d’être ausculté à la loupe. Aucune information n’explique ce cheminement vers le minimalisme radical qu’opère l’artiste une fois arrivée à Paris, ville riche architecturalement, au début des années 1980. Reste que dans la salle d’exposition, entre San Carlos I et San Carlos II, une grande fenêtre de l’hôtel particulier donne sur un jardin. Le soir approchant, le soleil tombe sur la pelouse aux reflets cuivrés. Le secret de Barbro Östlihn est peut-être là : attirer notre attention sur des angles rares pour apprendre à voir la ville.

Stockholm – New York – Paris de Barbro Östlihn, jusqu’au 20 juillet à l’Institut suédois, Paris

Lire aussi

-

Chargement...