Oulimata Gueye, vous êtes curatrice et critique indépendante et travaillez depuis pas mal de temps sur des programmations artistiques dédiées à l'art numérique et à l'innovation technologique du continent africain et de ses diasporas.

Oulimata Gueye : « Dès le début de mes recherches sur les cultures numériques je me suis intéressée à l'utopie d’internet qui, dans son concept originel m’avait séduite : la culture du partage, du bricolage et du détournement, la puissance de la marge, l’abolition des hiérarchies et des frontières, se présentaient comme autant de promesses d’outils d’émancipation ! Pendant des années, j’ai suivi les travaux des chercheurs en humanités numériques, des spécialistes et des artistes. Mais je dois avouer que j’ai toujours été insatisfaite de voir le peu de place réservé à l’Afrique et le peu de personnes noires présentes dans les assemblées. Je me suis souvent dit : « Ils (car il s’agit le plus souvent d’hommes blancs qui parlent de ces questions) ne s'adressent pas à nous ». C’est pourquoi j’ai décidé il y a quelques années de me consacrer entièrement à l’étude des technologies numériques sur le continent africain, avec un intérêt particulier sur la façon dont elles transforment (ou pas) des pratiques artistiques et culturelles. Depuis je remets beaucoup en question l’histoire d’Internet que l’on m’a apprise.

Outre la place du genre, quelles autres déconstructions abordez-vous, et suivant quelles diversités d'approches et d'usages technologiques numériques ?

O. G. : « Dans la forme, nous avons inscrit le cycle sous la figure tutélaire de l’écrivaine de science-fiction africaine-américaine, Octavia Butler. Tout en faisant le pas de côté de la fiction, elle a rendu compte de façon très précise des enjeux à l’œuvre dans sa société, à partir de la place des femmes, des Noirs et des laissés pour compte. Son travail reste d’une puissante actualité au regard des questions telles que l'éthique du pouvoir, l'ingénierie biologique, l'esclavage mental, l'Intelligence Artificielle, les technologies du corps ou les savoirs marginalisés, comme les champs vibratoires que sont l'eau ou le son. Chercheur.se.s, blogeur.se.s, journalistes sont invité.e.s. La Doctoresse en astronomie Fatoumata Kebe a présenté ses recherches sur les causes et conséquences des débris spatiaux dans l'espace. En écho à la séance, nous invitons aussi un.e écrivain.e et un.e artiste à produire une fiction. Nous accordons une place importante aux propositions d’artistes qui présentent sur cette plateforme des actes performatifs de co-construction positionnant le continent africain et ses diasporas comme créateurs de leurs propres visions des futurs et à l’avant-garde de certaines questions. Enfin, nous avons conçu avec une équipe de chercheurs de l’ENSAD lab, un site qui rend compte de l'ensemble. Mais avant tout, ce cycle de rencontres met à l'honneur les femmes africaines et celles des diasporas, vivantes et disparues, pionnières en la matière.

Sur le fond, nous abordons des sujets tels que le fait que jusqu’à présent l’histoire de l’informatique n’a été racontée que du point de vue d’hommes blancs, Européens et États-Uniens. Nous questionnons aussi l’idée selon laquelle les technologies seraient totalement indifférentes au genre et à la couleur de peau. Aujourd’hui de nombreuses études – principalement des chercheurs, activistes et artistes, africains-américains – tendent à démontrer qu’il existe des biais racistes dans les technologies numériques, soit déjà dans la construction des algorithmes, soit dans les usages et les représentations.

Toutes sortes de déconstructions sont donc à prendre en compte...

O. G. : « Oui, à commencer par la place et l’histoire des technologies numériques sur le continent africain. Ainsi dans les années 1990, on parlait essentiellement de la fracture numérique, jusqu’à ce que l’on réalise que le continent africain s’était en fait massivement approprié les technologies de l’information et de la communication par le biais de la téléphonie mobile. Et du coup, c’est dans l’autre sens qu’il faut déconstruire la vision que l’on donne de la place des technologies sur le continent africain. Les médias veulent maintenant faire de l’Afrique, la prochaine Silicon Valley, bastion des milliers de jeunes start-uppers qui évolueraient entre ingéniosité et capacité à innover sous la contrainte. Or, il s’agit surtout de la vision de grands groupes internationaux qui, du fait des prévisions de la croissance démographique, misent sur l’émergence d’une classe moyenne qui épouserait les principes d’un capitalisme techno-scientifique néolibéral. Ces images sont globalisantes et ne rendent pas comptent des disparités et des enjeux. Comme par exemple les conflits dans les zones qui fournissent les précieux minerais qui entrent dans la fabrication des circuits électroniques ou les équipements électroniques obsolètes dont l’Occident se débarrasse. Ou, une autre question cruciale qui est celle de savoir si l’Afrique ne va pas être désignée pour fournir les prochains bastions « d’OS du numérique », au service des géants de l’informatique, révélant une nouvelle forme de colonialisme numérique. Sont également masqués, les travaux des chercheurs et des professionnels qui tentent de penser d’autres modèles de développement des technologies numériques, plus proches et plus respectueux des besoins locaux. Je parle d’ailleurs à ce sujet d’Utopies Non-alignées, en référence au Mouvement des Non-alignés. Enfin, il y a tout un champ de savoirs qui a entrelacé le spirituel et le technologique dont on n'a pas tenu compte.

De quelle façon les artistes et activistes africains pensent-ils les enjeux socioculturels environnementaux économique du XXIe siècle ?

O. G. : « Par exemple le travail de l’artiste Tabita Rezaire est emblématique. Elle fait partie de la génération née à la fin des années 1980 dont la formation artistique est marquée par l’omniprésence d’Internet, des nouvelles pratiques liées à l’explosion des réseaux sociaux et l’usage des codes esthétiques low tech. Depuis 2014, elle concentre son travail sur la dénonciation de l’impérialisme occidental d’Internet. Par exemple, dans l’installation Deep Down Tidal (2017), elle établit un parallèle entre les routes commerciales coloniales et le dispositif de câbles à fibre optique sous-marins qui forment l’architecture d’Internet. Elle a construit un véritable corpus qui va de la mise en évidence de l’oppression des algorithmes à l’ouverture vers des processus d’émancipation mentale et corporelle. Elle appelle à une révolution culturelle qui passe par le diagnostic des savoirs technologiques locaux et l’archéologie des savoirs scientifiques ancestraux pour élaborer de nouvelles représentations de l’Afrique et se réapproprier le futur.

« Á l'échelle du continent africain, les positions singulières ou critiques sont disparates mais évoluent très vite. Le Kenya a fait figure de proue en 2008 quand un petit groupe de développeurs réagit aux violences post-électorales et met au point Ushahidi, un logiciel open source qui utilise le concept de crowdsourcing pour signaler des situations d’urgence. Depuis, Ushahidi a été utilisé en Haïti et au Japon, notamment lors de la catastrophe de Fukushima. Au Ghana, Agbogbloshie, un site de recyclage des déchets électroniques a longtemps été présenté comme le « cœur des ténèbres ». Or on se rend compte maintenant qu’il s’y invente une nouvelle économie du recyclage. D’ailleurs un collectif d’architectes, d’artistes et d’ingénieurs, travaille avec les populations locales pour concevoir des unités de recyclage innovantes et moins polluantes.

Qu'en est-il de la jeunesse du continent?

O. G. : « La jeunesse urbaine et relativement éduquée veut voir dans les technologies de nouvelles opportunités, et les nouveaux héros sont les produits des technologies numériques. C’est pourquoi il faut faire l’inventaire des pratiques et des économies spécifiques qui se développent en rapport à leur environnement, reprennent possession des ressources symboliques, philosophiques et spirituelles, et combattent les effets dévastateurs, comme les conflits dans les zones d’extractions du coltan ou les dépendances aux jeux en ligne.

p. Sylviane Diop

Sylviane Diop, en tant que chercheuse et pionnière en Afrique de l'Ouest, pour avoir expérimenté les technologies numériques dans les années 1990 à Dakar, et artiste invitée par Oulimata Gueye, vous êtes toute désignée pour nous parler du Gawlab, et du code à l'épreuve de la réalité dakaroise.

Sylviane Diop : « Depuis 1994, on est connecté au Sénégal. Il a fallu d'abord comprendre ce qu'est un ordinateur et découvrir des capacités d'apprentissage, puis j'ai cherché à savoir ce que les artistes dakarois faisaient avec le numérique. Quand Internet est devenu ma fenêtre de respiration, l'art digital était très confidentiel. Avec Karen Dermineur, une des fondatrices de la plateforme Incident.net, nous avons monté le forum d'art numérique Dak'Art lab, parce qu'on s'était rendues compte que les artistes n'avaient aucune idée des outils relevant de ce médium. L'appropriation de l'outil Internet à Dakar est passée par le développement du mobile qui est un sous-système androïd avant de devenir le régulateur par excellence de la vie économique. À ce jour l'Open source existe et chacun peut développer ses propres applications en fonction de ses besoins. Ça passe par des acteurs associatifs incontournables, à l'origine de bibliothèques numériques comme Ker Thiossane (2001), son festival Afropixel et son Fab Lab Defko ak niep (Fais-le avec les autres).

Quel a été à Dakar l'impact du numérique sur des changements concrets de comportement ?

S. D. : « L'exode rural sur la ville a changé la donne. On a eu à faire à une nouvelle population rurale qui ne connaissait pas l'entretien urbain. Dans l'esprit des gens, la ville appartient à tout le monde donc à personne. En deux ans Ker Thiossan a pu convaincre la population de s'approprier la ville et de créer un jardin pour tous avec un lieu de vie partagé, des maisons communautaires où la technologie servirait le bien commun et produirait un meilleur relationnel : gestion des ordures ménagères, de l'arrosage des végétaux par un système informatique, organisation d'ateliers de partage de savoirs sur le déploiement de villes créatives adaptées aux réalités locales... Plus tard des incubateurs, du type jokkolabs.net se sont montés, des espaces de rencontre, de coworking, tournés vers l'idée de faire de l'argent avec ce qu'on sait faire à des fins de développements lucratifs affirmés.

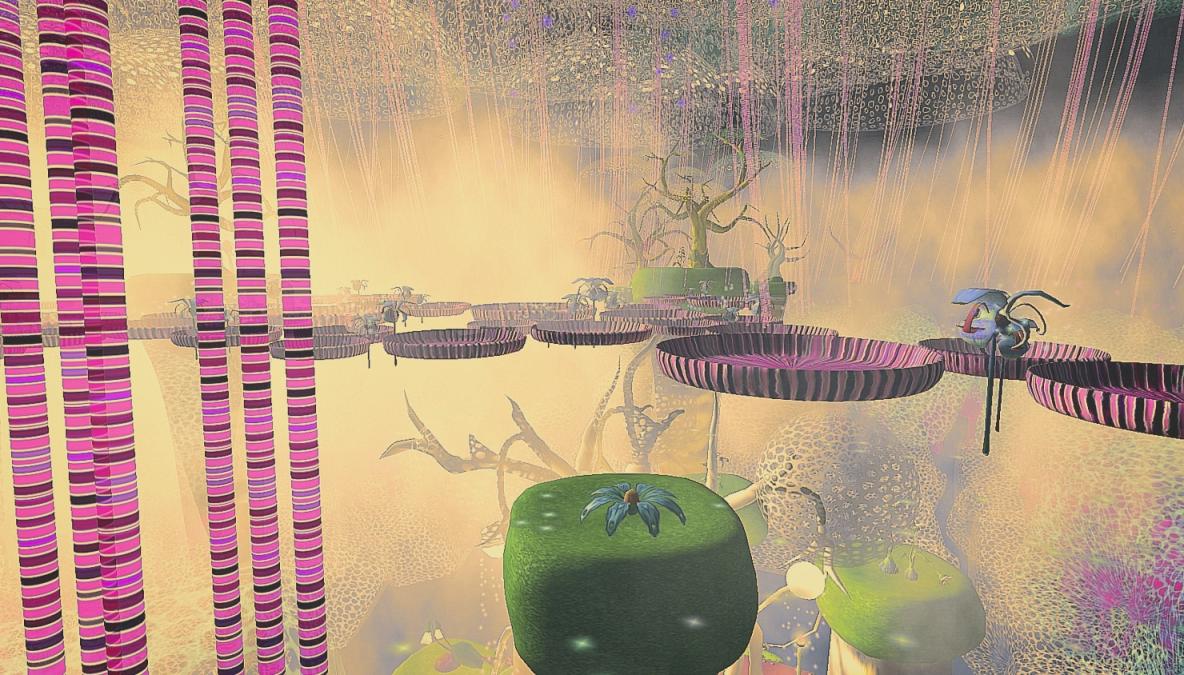

Votre pratique artistique se base sur l'usage des immersions dans les mondes virtuels?

S. D. : « Oui, c'est la projection que l'on fait avec les avatars qui m'intéresse. À la base, on fait une parfaite dichotomie entre les deux et très vite on switche, on se dématérialise en quelque sorte pour se rematérialiser en pixel au regard, par exemple de la compensation d'un manque (les personnes en situation de handicap sont beaucoup sur Second Life). L'avatar est une projection de soi qui nous renvoie à notre monde physique pour en faire quelque chose de réel, c'est l'idée. Quand Praline, mon avatar, est arrivée, elle n'avait pas d'amis, mais la page était reliée à Gawlab, puis des gens sont venus, du métavers, et de Dakar. Quand je vois un avatar, je le perçois comme un sens neuf. L'image prise de manière inconsciente est signifiante d'une personnalité, j'arrive donc à capter qui se cache derrière l'avatar, comme si un sens nouveau s'était aiguisé -– ça produit du perceptible, en quelque sorte du génie.

Aujourd'hui vous êtes plus dans la recherche et soutenez des artistes en mettant à disposition des outils.

S. D. : « Je m'étais rendue compte que travailler sur la colonne d'air était la meilleure façon d'activer le cerveau ; la colonne d'air égale celle de l'onde. Le corps s'ajuste à ces ondes. Peu à peu, on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Nous sommes un agglomérat de cellules. Quand on parle d'immersion dans le monde virtuel on est dans le présent, mais à travers un avatar. Une cinquantaine d'individus de différents pays pourra faire une action sur un cube que vous avez posé. C'est extraordinaire du point de vue de l'échange. Le virtuel n'est pas le contraire du réel, c'est juste une représentation mentale de tous nos futurs possibles. C'est toute la base de la philosophie de Richard Stallman, l'Open source. Sa philosophie se résume à cela : donner toujours la filiation du code, en quelque sorte sa paternité et son partage. À l'heure actuelle, je fais une sorte de veille technologique sur les outils de plus en plus pointus et du tutoriel. Je travaille surtout sur le Gawlab 2020 qui sera comme un état des lieux des possibles et sur la décontamination du système et des outils en vue d'un avenir plus en accord avec notre éthique et notre environnement. »

Propos recueillis par Sylvie Arnaud

> Afrocyberféminismes, jusqu’au 4 juillet à la Gaîté Lyrique, Paris

Lire aussi

-

Chargement...